黄宾虹的山水“密码”

在中国美术馆的穹顶下,黄宾虹的雕像静立如一方墨锭。作为一个徽州人,我在他浓墨皴染的山水前驻足,像面对一阙未译的古经。那些被宋代工笔细描的云岫,被唐代画师泼染出的江海,在他笔下都化作焦墨积染的浑厚丘壑,初看只觉墨色沉郁如夜,细品却似有千山万壑在幽暗中起伏呼吸。

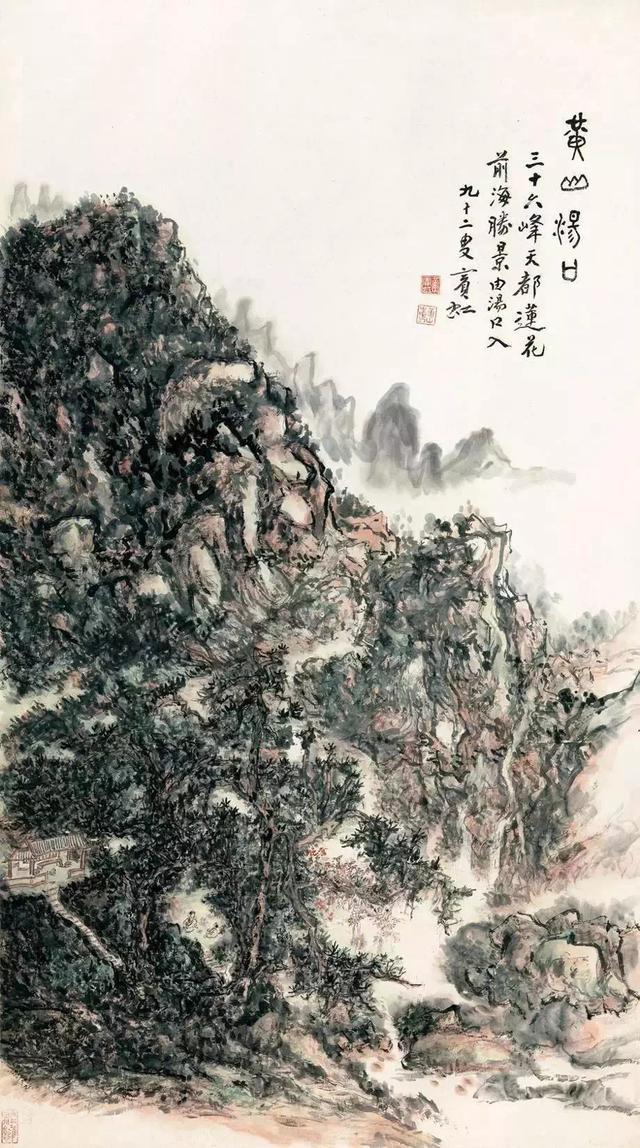

第一次与他相遇,是在中国徽州文化博物馆的“百年巨匠 潭上宾虹——纪念黄宾虹先生诞辰160周年精品展”。展厅里,中堂山水的磅礴与扇面小品的灵秀并置,仿佛展开一部流动的画谱。最令人震撼的是他90岁高龄所作的《黄山汤口》,笔锋仍似刻刀入石,墨色却已化尽火气,在浓淡干湿间洇开岁月的沉淀。忽然懂得,这位一生握笔如握犁的耕者,早已将新安的云雾松涛耕进血脉,让每一根线条都成为山河的肋骨。

黄宾虹 1955年画作《黄山汤口》

真正读懂黄宾虹的墨韵,是在一场细雨过后的午间。黄山市书画院原院长王焘的公益讲座“永远的黄宾虹”里,改了多遍的讲稿浸着墨香。当他说起黄宾虹少年时在墨坊捣松和烟的场景,我仿佛忽然看见那些被锤捣过的徽墨颗粒如何在时光中结晶为“五笔七墨”的法度。从四川寺院墙上的水痕悟得“雨淋墙头”之法,在白内障朦胧的视界里看见墨色的神性,这位行者用一生丈量着从“师古人”到“师造化”的山路,最终在哲学的云端架起画笔——傅雷品读他“入南华之境”,原是指他早已将山水皴染成天地大道的隐喻。

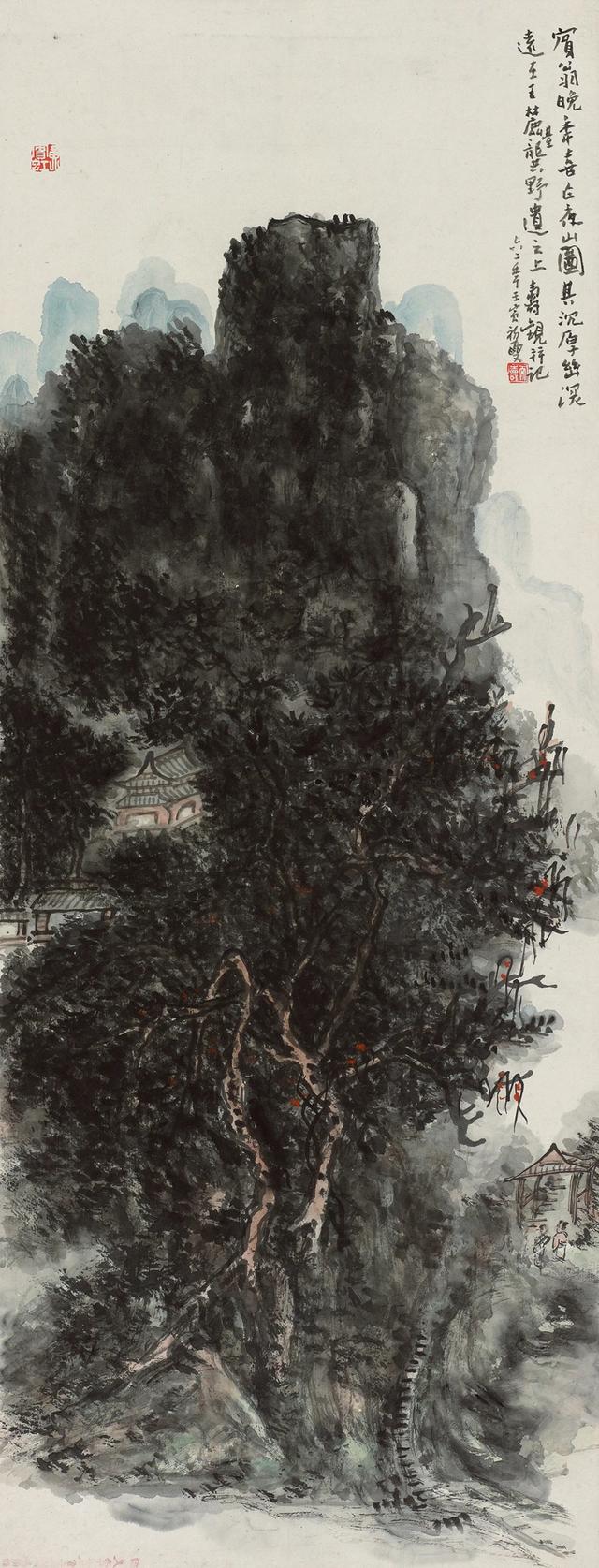

在浙江省博的临时展厅,我邂逅了他晚年的“黑宾虹”系列。现场的讲解如拨云见日:当别人在宣纸上经营丘壑,他却在墨色的千层深渊里构筑宇宙。那些被洗笔水晕染的灰调,不是混沌,而是天地初开时的鸿蒙;那些看似随意的皴擦,实则暗合《周易》的阴阳爻变。最打动人的,是他的捐赠清单——他将毕生收藏的金石、自研的画稿、千幅山水尽付浙博,仿佛将自己化作一锭徽墨,溶解在民族艺术的长河里。

站在即将撤展前的展厅,看灯光抚过《夜山图》的层峦,忽然明白黄宾虹为何超越了地域的局限。他的墨色里藏着新安画派的骨血,更流淌着整个中国文人的精神原浆:制墨时对材料的敬畏,收藏时对文脉的守护,变法时“笔墨当随时代”的勇毅,乃至晚年“捐画报国”的赤诚,都在诠释着“大匠之门”的真义。当我们在他的焦墨里看见混沌与秩序的共生,在宿墨中触摸时光的沉积,其实是在凝视一个民族对美的终极叩问。

《夜山图》黄宾虹 江苏省美术馆藏

雨又落了,打湿西湖边的梧桐。想起黄宾虹90岁仍在砚田躬耕的身影,忽然懂得:真正的大师,从来不是技法的炫耀者,而是用一生将自己磨成墨、淬成笔,让山河精神在宣纸上代代流淌的人。他的墨色里藏着徽州的月、黄山的云,更藏着中国艺术“大象无形”的密码——那不是供人观赏的风景,而是一位赤子与天地精神往来的永恒对话。

原标题:《黄宾虹的山水“密码”》

栏目主编:黄玮 文字编辑:栾吟之

来源:作者:沈燕

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6