近日,文化和旅游部正式公布了第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单,全国共有942人入选。在这份名单中,深圳共有3人跻身国家级非遗传承人之列,分别是宝安区上川黄连胜醒狮队的国家级非遗传承人黄兴良、龙岗区坂田街道的张志明以及龙华区大浪街道的谢玉球。他们分别凭借“上川黄连胜醒狮舞”“坂田永胜堂舞麒麟”和“大船坑舞麒麟”入选,成为深圳非遗文化传承的杰出代表。

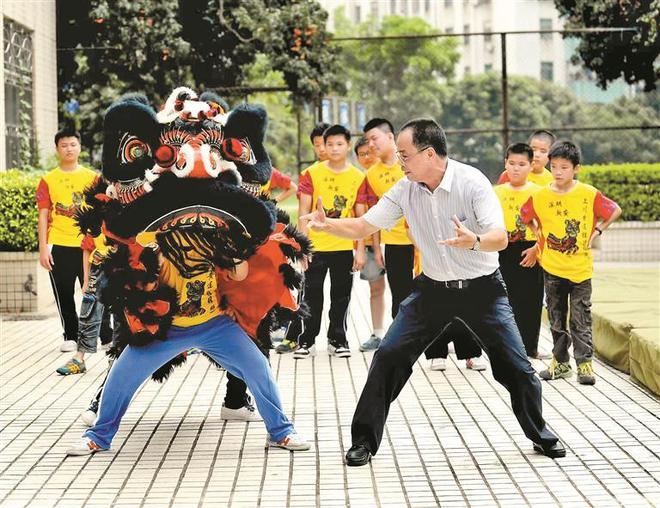

▲黄兴良(右) 受访单位供图

上川黄连胜醒狮队 荣耀与传承

就在不久前的西乡北帝“三月三”庙会现场,宝安区上川黄连胜醒狮队带来了一场令人震撼的醒狮表演。金红相间的狮头在高桩上腾挪跳跃,时而腾空采青,时而威风凛凛地巡视人群,引来现场观众连连喝彩、掌声不断。

这支醒狮队,正是入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的“上川黄连胜醒狮舞”传承团队。从清末起源,到上世纪七十年代发展兴盛,再到今日荣耀“上榜”,这一舞狮艺术的传承之路,是深圳文化软实力不断积淀的真实写照。

上川黄连胜醒狮舞由宝安本地武术家黄连胜正式创立。黄连胜原名黄胜华,1906年出生于现在的新安街道上合村,少年时便师从名师学艺,武艺高强。今年72岁的国家级非遗传承人黄兴良从1989年起接手醒狮队,三十余年来带领团队远赴世界各地参赛、交流,获得多项国际大奖。他说:“北帝庙会是家门口的舞台,更不能松懈。”

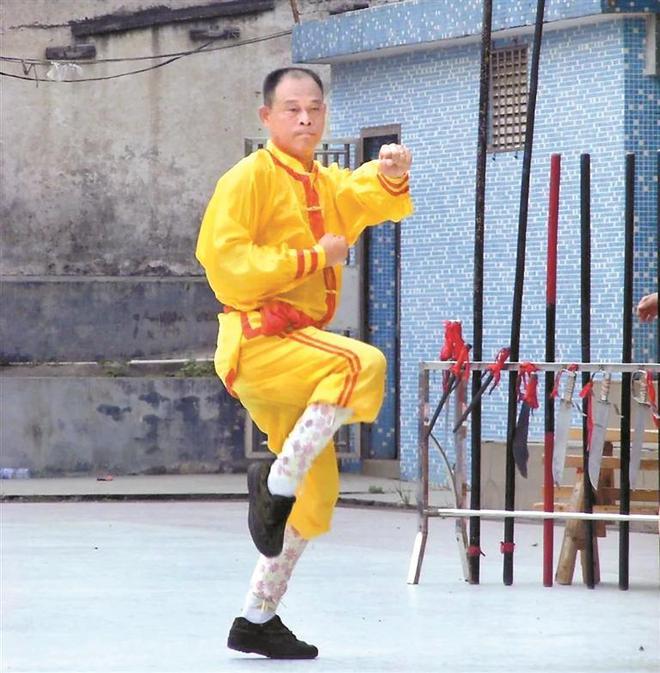

▲张志明(右) 受访单位供图

近年来,上川黄连胜醒狮舞在本地赛事中屡次夺魁:上世纪90年代新安镇两届醒狮比赛中均获第一,1997年香港回归、2007年深港大桥通车典礼等大型庆典活动均有登场。近年更远征马来西亚、新加坡等地,在亚洲龙狮锦标赛、国际狮王争霸赛中拿下冠军与季军佳绩。

非遗的传承离不开后继有人。黄兴良坦言,当前舞狮学徒越来越少,“怕吃苦,是最大的问题。”但他并未退缩,仍坚持在社区和学校开设免费培训班,还带徒弟走村串巷、演练交流,“我会一直舞下去,直到走不动。”自2007年开始申报非遗项目以来,上川黄连胜醒狮舞一路从区级、市级、省级再到国家级,不仅是大众对传统技艺的高度肯定,也意味着深圳民俗文化的再一次跃升。

坂田永胜堂舞麒麟 坚守与创新

张志明,一个身高不到1.6米、被大家亲切地称为“矮哥”的客家汉子,他用半个世纪守护的,是那翻腾不息的麒麟魂。“我与麒麟舞的缘分,要从孩童时期说起。”张志明笑着说。当时,他常在坂田村村口看永胜堂麒麟队排练,锣鼓喧天,一只麒麟在场上翻腾舞动,瞬间吸引了他全部的注意力。“那时候,只要摸一下麒麟头,师傅们都会打手,说怕我们弄坏了。一个麒麟头值七十块呢,可以舞三年。”

▲谢玉球受访单位供图

1979年,张志明为了生活前往香港打拼,从事运输行业。尽管身在异地,他心中对麒麟舞的热爱却未曾减少。恰巧他住的楼下就有麒麟队,每天收工后,他总会下楼观摩。锣鼓声一起,翻腾的麒麟便唤起他对故乡的思念。1998年,他决定回到龙岗继续麒麟舞事业,却发现永胜堂麒麟队正因经费紧张濒临解散。“我看在眼里,急在心里。文化要是断了,就太可惜。”于是此后,他陆续自掏腰包近40万元,支撑麒麟队度过最困难的日子。

在张志明的带领下,永胜堂如今拥有两支麒麟队:一支保持传统,突出“绕头”“耍尾”等独门技法,另一支走创新路线,由年轻人自行编排动作,充满活力和创意。2009年,两支队伍参加广东省龙狮麒麟比赛,双双夺冠;2017年,更获得“麒麟王”称号,名声远播。

张志明深知,文化的传承离不开年轻一代。早在2012年,他就带着永胜堂走进坂田小学授课,开启“非遗进校园”的先河。“有人建议我把麒麟文化放到博物馆,但我觉得,还不如放到学校。”张志明认真地说,“让孩子动起来,比关在玻璃柜里强多了。”他的“非遗进校园”项目被评为2021年广东省优秀案例。如今,年过花甲的张志明仍然精神饱满,活跃在龙岗区传承麒麟文化的一线。“我还在一天,就会想尽办法培养传承人,让麒麟舞一代代传下去。”

大船坑舞麒麟 热爱与新生

谢玉球,人称“球叔”,出身于“麒麟世家”,是大船坑舞麒麟第11代传承人。1972年的一个夏夜,年仅8岁的他第一次在村口见到舞麒麟表演,那头长6米、披红挂绿、威风凛凛的“麒麟”,瞬间点燃了他内心的热火。他至今记得,父亲挥舞麒麟头的英姿让他羡慕不已,从那一刻起,麒麟便“住”进了他的心里。

“我1976年正式加入麒麟队,那年才12岁,年纪小,舞不了麒麟头,就跟在师傅后面披麒麟尾。”谢玉球笑着回忆道。那年,他第一次跟随麒麟队代表大船坑参加比赛,一举夺得第一名。虽然没有奖杯,没有奖金,连奖状都没有,但在少年球叔的心中,这份荣耀重如千金。

舞麒麟,是客家人几百年来传承的文化图腾。大船坑舞麒麟起源于明嘉靖年间,至今已有400多年历史,是节庆和喜事中的重要民俗活动,融合了岭南武术、鼓乐、舞蹈元素。舞麒麟的表演套路丰富,包括拜前堂、双麟会、采青、打瞌睡等,形式活泼,技艺复杂,极具观赏性和仪式感。

然而,这门技艺一度中断。谢玉球清楚记得,那时村民连一个麒麟头都没有。一次,大家坐在村口聊天,有人突发奇想,拿出个箩筐顶在头上“装”麒麟,一边跳一边笑。正是这份念旧之情和文化自觉,让村民决定重拾麒麟舞。

从徒弟到队长,从舞者到师父,谢玉球一步一个脚印。2000年,他从父亲手中接过麒麟队的“接力棒”,开始广收门徒,至今已培养了近百位弟子。

传承之外,创新也在悄然发生。近年来,龙华区推动非遗与现代艺术融合,由本土青年创作的舞蹈影像《麒·承》《满堂红》分别在北京国际舞蹈影像艺术季中获奖,令传统麒麟舞焕发新生。谢玉球说:“非遗不能老是‘摆在展柜里’,要走上舞台、走进荧屏、走向世界!”

深圳晚报记者 杨慧

实习编辑 迟浩艺

(文化责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6