很多人想减重,要么靠晚上饿肚子,要么跟风吃“减肥餐”,结果要么反弹,要么越减越累。其实科学减重的关键,不是“少吃”,而是懂底层逻辑+用对方法——既要让每天消耗的热量比吃进去的多一点(总热量缺口),还要持续坚持,更要吃对食物不饿肚子。

能量代谢:科学减重的底层逻辑

我们每天的能量消耗主要分三部分:基础代谢(维持呼吸、心跳等基本生命活动的消耗,占50-70%)、活动消耗(走路、运动的消耗,占20-30%)、食物热效应(消化食物的消耗,占10%)。有研究发现,连续4周把晚餐热量减少20%,再每天走够8000步,平均每周能减约0.45kg。关键是要“持续坚持”和“保持总热量缺口”——不能三天打鱼两天晒网,也不能靠短期饿肚子。

膳食策略:这样吃既饱腹又高效

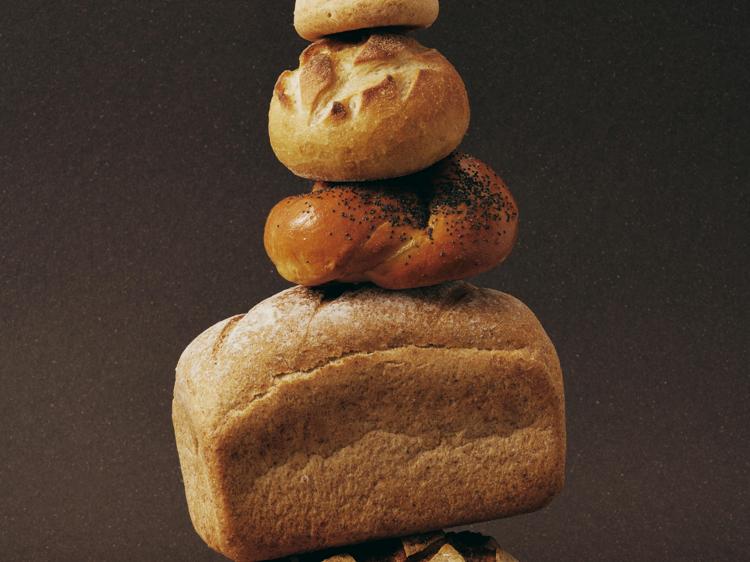

换种主食吃,更抗饿

用升糖慢的食物(升糖指数GI≤55)代替白米饭、白馒头这类精米面,比如黑麦面包(GI47)、鹰嘴豆(GI30)、玉米、红薯。有研究说,晚餐吃低GI主食,能比吃精米面多撑2.3小时,不容易饿到半夜想吃东西。

每餐配好“黄金组合”

每餐要有3成多的非淀粉蔬菜(比如西兰花、菠菜,不含土豆、红薯这类淀粉多的)、2成多的优质蛋白(比如清蒸鱼、豆腐、鸡蛋、鸡胸肉)、4成的复合碳水(比如杂粮饭、红薯、燕麦)。这样搭配,消化食物时消耗的热量能多15%,相当于帮着多燃点脂,还能保持血糖稳定。

用天然香料提味,少放酱料

别用沙拉酱、甜面酱、辣椒酱等高热量酱料,换成姜黄、黑胡椒、大蒜、洋葱这些天然香料。1小勺姜黄粉才8大卡,却能让食物味道提升20%;黑胡椒搭配蔬菜,能让风味更浓,不用加多余的糖和油。

认知纠偏:警惕这些减重陷阱

别只盯着“饿晚饭”,反弹概率高

很多人觉得“晚上少吃点就能瘦”,但有研究发现,只靠晚上节食的人,3个月后体重反弹的概率达68%,比科学减重组(调整饮食+运动)高很多。因为短期饿肚子会降低基础代谢,一旦恢复饮食,身体会“报复性”囤脂肪。

别完全不吃主食,伤脑又掉发

有些人为了快瘦,完全不吃主食(比如米饭、面条、红薯),结果反而脑子昏昏沉沉(脑雾)、掉头发——大脑每天需要130g葡萄糖才能正常工作,主食是葡萄糖的主要来源。长期不吃主食,还会导致月经紊乱、免疫力下降。

过度节食会“憋”出肚子肉

很多人减重视为“任务”,每天算着热量吃,压力特别大。但过度节食会让压力激素(皮质醇)升高23%,反而促进腹部脂肪囤积——越饿越急,肚子上的肉越多。

风险警示:身体发出的求救信号

如果减重时出现这些情况,说明吃的热量太少,已经伤害身体了:

- 持续头晕(可能血糖低于4.4mmol/L,大脑缺能量);

- 安静时心跳快(心率超过100次/分,身体在“紧急呼救”);

每天掉发超100根(营养不够,毛囊“罢工”)。

还有研究说,长期晚餐吃不够300大卡的人,每年骨密度下降1.8%,相当于提前老3年——减重要慢,别拿健康换速度。

科学方案:定制你的晚餐模板

根据《中国居民膳食指南》,晚餐热量最好占全天总热量的30-35%(比如全天吃1800大卡,晚餐吃540-630大卡)。给不同人群做了简单模板,照着吃既饱腹又不超标:

- 轻体力劳动者(坐办公室):1拳糙米饭+2掌心大的清蒸鱼+3份绿叶菜(比如凉拌菠菜+蒜蓉油麦菜);

- 运动人群(常健身/跑步):1个红薯+1碗豆腐海带汤+1盘西兰花炒杏鲍菇;

- 控糖人群(血糖偏高):1碗南瓜小米粥+1盘白灼虾+1份凉拌木耳芹菜。

最后关键:学会“聪明吃”,不是靠节食

真正的体重管理不是短期饿肚子,而是培养“营养感知力”,慢慢养成好习惯。建议吃饭前先问自己三个问题:

- 这顿饭有没有“彩虹色”?至少5种颜色的食材(比如红番茄、绿菠菜、黄南瓜、黑木耳、白豆腐)——颜色多,营养更全;

- 蛋白质吃够了吗?体重kg数≈每天需要的蛋白质克数(比如60kg需60g,大概2个鸡蛋+1块掌心肉+1碗豆腐)——蛋白质能延长饱腹感,保护肌肉;

- 加工食品占比低于30%吗?炸鸡、薯片、罐头这类加工食品,尽量少吃,占每餐1/3以下就行。

总之,科学减重不是靠“饿”“极端节食”,而是先搞懂能量代谢,再用对膳食策略(换主食、配组合、用天然香料),避开陷阱(别只饿晚饭、别不吃主食、别过度节食),最后学会“聪明吃”。慢慢养成好习惯,才能不反弹地瘦下来,还能保持身体好——毕竟,健康才是减肥的终极目标。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6