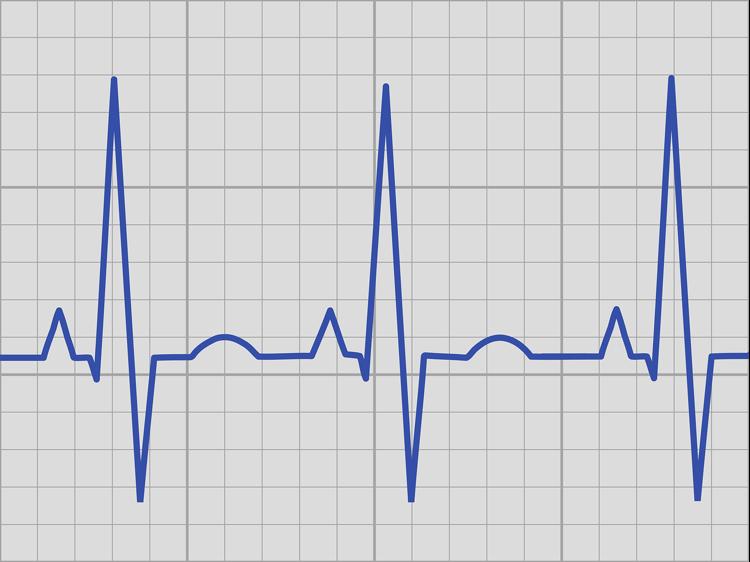

心脏能有节奏地跳动,全靠一套精密的“电信号传导系统”——就像指挥家带领交响乐团,窦房结是“主指挥”,负责发出正常的起搏信号,让心跳保持规律。如果这套系统出了问题,比如信号产生或传导异常,就会引发“心律失常”。根据2023年《欧洲心脏杂志》的标准,心律失常主要分四类:心跳太快(每分钟超过100次)、太慢(每分钟低于60次)、传导异常,还有混合型。其中最危险的是“室性心律失常”,包括室性早搏、室性心动过速和室颤,尤其是室颤,可能导致心脏无法有效泵血,甚至猝死。

心脏电生理失衡的机制与常见表现

室性早搏其实很常见,约25%的成年人都有过偶发情况,大多是良性的,不会有严重问题。但如果出现持续性心悸、胸闷,或者突然眼前发黑、像要晕倒的感觉,就得赶紧做24小时动态心电图监测。要是发作频率很低(比如偶尔才出现一次),新型植入式心电监测设备能连续监测3年,比普通检查更容易抓到异常信号,提高诊断准确率。

现代治疗技术的突破与应用

现在治疗特发性心律失常(没有明确心脏结构问题的心律失常),导管射频消融术是常用的“精准手段”。医生会用三维电解剖标测系统像“GPS”一样定位异常电活动的部位,再用射频能量“消掉”病灶,成功率能达到92%-95%。术后要注意穿刺部位护理,比如血管并发症概率大概3%-5%,需留意穿刺点有没有红肿、渗血,腿有没有肿胀。如果是有器质性心脏病(比如心肌梗死、心肌病)的患者,还需要做超声心动图查心脏结构、冠脉造影看血管情况、测心功能;高危患者可能要装心脏复律除颤器(ICD)——就像给心脏戴了个“急救小盒子”,万一发生室颤能立刻电击除颤。2022年美国心脏病学会(ACC)指南强调,装ICD得看患者预期寿命和整体健康状况,只有预期能活1年以上的人,才能明显受益。

术后管理与生活方式干预

术后康复有“三要三不要”:要让穿刺侧的腿别动6小时(避免出血),要盯着穿刺点有没有渗血(比如敷料有没有湿),要定期复查心电图(看心脏节律恢复情况);不要提重物(比如超过5公斤的东西),不要做剧烈运动(比如跑步、跳绳),不要自己随便调抗凝药(调药得问医生)。研究发现,术后早期适度活动(比如每天散步30分钟)能促进血液循环、恢复体力,但竞技类运动(比如篮球、足球)至少要停2周。

长期管理得养成“心脏友好”习惯:咖啡因别喝太多(每天不超过200mg,大概1杯普通咖啡或2杯茶的量),避免刺激心脏;保持情绪稳定,别大喜大悲或长期焦虑(情绪波动会打乱电信号);规律监测脉搏(比如每天早上摸手腕桡动脉,数一分钟心跳次数)。家用智能心电设备能帮忙——突发心悸时立刻记录心电图,拿给医生看能更快找问题。2023年研究证实,每周做150分钟中等强度有氧运动(比如快走、慢跑、游泳),能让心律失常复发风险降低30%,但别过度劳累(比如连续运动超1小时,或运动后胸痛、呼吸困难要马上停)。

高危预警与预防策略

出现这几种情况要立刻就医:24小时内室性早搏超过1万次(早搏太频繁可能影响心脏功能);持续心动过速同时血压下降(比如心跳快时血压低于90/60mmHg,说明心脏泵血不够);突然意识不清或晕厥(可能是室颤发作,需立刻心肺复苏)。运动员、常健身的人要警惕“运动诱发的室性心动过速”——比如运动中突然心慌、胸痛,这可能是隐藏心肌病变(比如肥厚型心肌病)的信号,得做全面检查(比如心脏核磁、运动平板试验)。

预防筛查要做好:40岁以上的人每年做1次12导联心电图,早期发现心律失常或心肌缺血;有猝死家族史的(比如直系亲属年轻时突然去世),要查遗传性心律异常(比如长QT综合征)。另外,维持电解质稳定很关键——钾每天补2600-3400mg、镁310-350mg,可通过香蕉、橙子、坚果、绿叶菜等食物获取,帮心肌保持正常电活动。

总之,心脏的电信号平衡是心跳正常的核心,无论是预防还是治疗,都要重视“早期识别、规范治疗、长期管理”。平时养成健康生活习惯,定期做心脏筛查,有不舒服及时就医,就能帮心脏保持“稳定节奏”,守护好健康。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6