医生说的“大脑泡水”可不是武侠片里的夸张戏码,现实中的脑积水是实打实的神经系统疾病,全球每年新增超百万病例。最近门诊有位患者拿着CT报告慌慌张张问:“我这硬膜下积液会不会变脑积水啊?”今天就帮大家把这个困扰很多人的问题掰扯清楚。

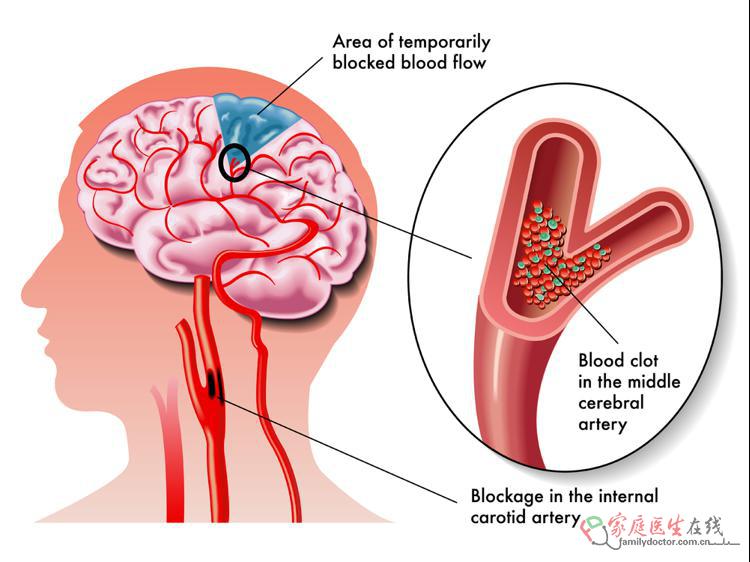

首先得划重点:硬膜下积液和脑积水完全是两回事!就像可乐和苏打水——虽然都冒泡,但本质不一样。硬膜下积液是大脑表面和颅骨之间的“夹层”(医学上叫硬膜下腔)积了液体,常见于老年人脑萎缩或轻微脑外伤后,就像手机进水但没泡到主板;而脑积水是脑室系统里的脑脊液循环受阻,相当于主板(脑组织)直接被液体泡着,根本不是一回事。

咱们的大脑有个精密的“水循环系统”:每天会产生约500毫升脑脊液,在脑室里循环流动,最后通过蛛网膜颗粒吸收。要是这个系统的某个环节“堵车”,多余的液体就会压迫脑组织。最新研究发现,除了先天性的导水管狭窄,成年人里因颅内感染、蛛网膜下腔出血导致的继发性脑积水占比高达40%——这和熬夜打游戏引发的头痛根本不是一回事,别混为一谈。

说到治疗,现在早不是“开刀还是吃药”二选一了。轻度的交通性脑积水可以用利尿剂控制,但一定要在神经科医生指导下用。还有个重点:正常压力脑积水(NPH)可能表现为走路不稳、小便失禁,这时候做个腰穿放液试验就能明确诊断,别自己瞎猜。

如果保守治疗没用,手术就是终极方案。传统的分流手术像给大脑装了根“排水管”,把多余的脑脊液引到腹腔吸收;现在的新技术更厉害——神经内镜第三脑室造瘘术(ETV),成功率能达到85%,相当于在脑室底部打个“泄洪洞”,让脑脊液自然流通。临床案例显示,这种手术的术后恢复时间明显缩短,患者少受不少罪。

术后护理才是“持久战”,很多患者以为装了分流管就万事大吉,结果三个月后复查发现脑室又变大了——要记住:分流管不是“永动机”!必须定期复查头部影像学检查,尤其是出现头痛加重、意识模糊的时候,得立刻就医。康复训练也不能少,建议在专业治疗师指导下做平衡训练和认知刺激,就像给大脑做“健身操”,帮它更快恢复。

还要特别提醒:婴幼儿脑积水是“沉默杀手”,得特别当心!有些宝宝头围增长看着正常,但前囟(脑门)的张力增高,这时候用经颅超声监测最靠谱。家长要多观察——如果宝宝眼神呆滞、出现喷射状呕吐,这些都是早期信号,赶紧去做头颅B超筛查,别耽误。

最后再敲黑板:不管是哪种脑脊液循环问题,都别自己上网搜药、信偏方!网上传的“中药洗脑”“磁疗仪排水”全是伪科学,根本没用。只有神经影像学检查(比如CT、核磁)才能准确判断病情,任何治疗都得建立在医生的专业评估上。平时保持健康生活方式、预防颅脑外伤,才是远离大脑“水灾”最聪明的办法。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6