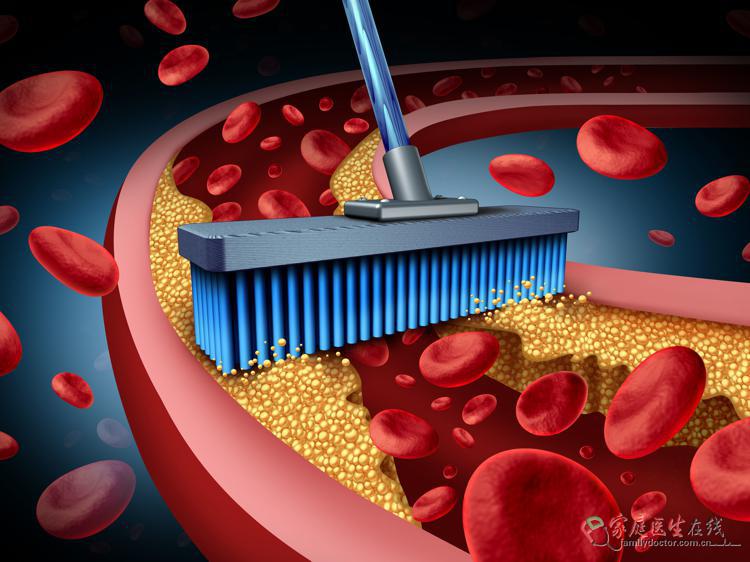

当低密度脂蛋白胆固醇(坏胆固醇)的颗粒不断撞击血管内皮时,一场慢性的“血管损伤”就悄悄开始了。现代医学认为,动脉粥样硬化本质上是血管壁对损伤的“异常修复”,它的发展有明确的阶段,每个阶段都有可以干预的机会。

斑块形成的三阶段病理特征

血管内皮受损的地方会慢慢堆积脂质,这是动脉粥样硬化早期的标志。通过显微镜能看到,巨噬细胞吞噬脂质后变成“泡沫细胞”,这些细胞聚集形成最初的小病灶。之后,血管平滑肌细胞会迁移到内膜层,分泌胶原纤维形成“纤维帽”,最终发展为典型的纤维斑块。

当斑块内部的脂质核心占比超过40%时,病变进入“易损阶段”。研究显示,纤维帽厚度低于65微米的斑块,破裂风险会明显升高——这种结构像路面裂缝,容易诱发血小板聚集形成血栓,导致血管腔突然变窄。

并发症的发生机制

斑块内出血会加速病情进展,血压波动可能促使斑块里的滋养血管破裂,血液渗进去让斑块变得不稳定。临床数据显示,这类患者短期内发生脑卒中的风险显著升高。钙化则是血管壁异常“变硬”,影像学检查里的钙化程度越重,发生心血管事件的风险越高。

如果斑块出现溃疡、血栓或组织坏死等“复合病变”,可能引发栓塞——脱落的栓子堵在远端血管里,会导致对应器官突然缺血损伤。

三级预防体系构建

饮食干预要关注三类营养素:可溶性纤维每天吃25-30克,植物固醇每天2-3克,Omega-3脂肪酸每周至少吃2次深海鱼。临床试验表明,规范饮食能让坏胆固醇降低5%-10%。

运动要遵循个体化原则,建议每周做150分钟中等强度有氧运动。研究证实,规律运动能让好胆固醇(高密度脂蛋白胆固醇)提升5%-8%,改善血管内皮功能。运动强度控制在最大心率的60%-70%,可以用“谈话试验”判断——运动时能正常说话、不会喘得说不出话,就是强度合适。

生活习惯调整要注意:长期睡眠不足会让血管阻力升高约30%;每天多坐1小时,动脉僵硬度会增加2.4%。建议每工作1小时,做5分钟抗阻运动,比如踮脚尖、扩胸这类简单动作。

监测与预警体系

40岁以上人群建议每年查一次血脂四项(总胆固醇、坏胆固醇、好胆固醇、甘油三酯)。颈动脉超声能早期发现内膜中层变厚,这种变化比出现症状早5-10年。

如果出现间歇性跛行(走路腿酸,休息后缓解)、短暂性脑缺血发作(突然头晕、说话不清、手脚发麻,很快恢复)等警示症状,要及时做血管影像学评估。现在医学有从生活方式干预到介入治疗的全程管理体系,通过系统防控能有效延缓病变进展,降低心血管事件风险。

维护血管健康就像养护道路,需要定期监测加持续干预。通过多维度预防,大多数人能把动脉粥样硬化控制在没有症状的阶段,避免发展成严重血管事件。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6