年纪越大,越要控制饮食?60岁后,吃饭保持这4个习惯!医生告知

当晨钟暮鼓敲响第六十个春秋,身体就像一台运转多年的精密仪器,开始出现细微的卡顿。尤其消化系统,如同生锈的齿轮,代谢节奏逐年放缓,消化吸收的效率也大不如前。不少老人聚餐时总笑着说 "要少吃多餐、挑健康食材",这话却像轻飘飘的柳絮,总有人不当回事 —— 毕竟辛苦了大半辈子,老来放纵几顿又何妨?

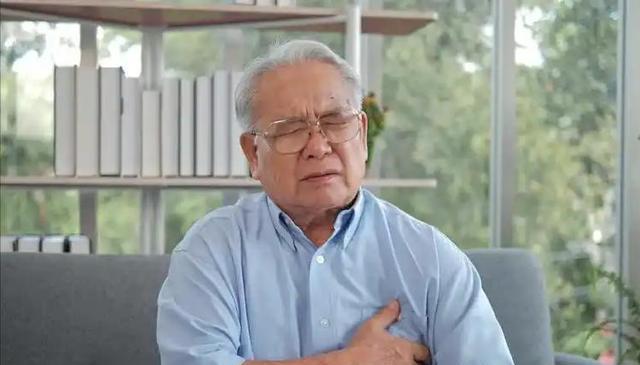

可现实远比想象残酷。那些深夜加的一碗泡面、聚餐时多夹的几块红烧肉,正像一颗颗定时炸弹,在岁月里埋下健康隐患。医院消化科诊室里,65 岁的张大爷揉着发胀的肚子叹气:"以为老了能随心所欲,结果胃像个被撑破的气球,整夜整夜睡不着。" 医生的警告振聋发聩:60 岁后的饮食不是小事,而是决定健康走向的 "方向盘"。

定时定量:给胃肠装上精准的 "生物钟"

很多老人觉得年纪大了不必拘泥小节,早餐 skipped、午餐凑合、晚餐胡吃海塞成了常态。这种混乱的饮食节奏,就像打乱了交响乐团的指挥,让胃肠系统陷入混乱。王阿姨曾因长期不吃早餐,中午饥肠辘辘时狼吞虎咽,结果胃绞痛到被送进急诊。数据显示,三餐不规律的老人,消化不良发生率比常人高出 40%,就像没上油的机器,运转久了必然出故障。

科学的饮食定时如同给胃肠设定了精确的 "闹钟"。早晨 7-8 点、中午 12-13 点、晚上 18-19 点,让胃肠在固定时段做好消化准备。每餐七分饱的智慧,则像给身体加满了恰到好处的 "燃料"。退休教师李叔坚持每天用电子秤称量食材,血糖血压稳稳当当,他笑称自己的胃是 "被驯化的小宠物",到点就知道该工作该休息。

控制食量:给代谢装上 "节流阀"

老人们常说 "能吃是福",却不知超量进食如同给衰老的身体按下了 "加速键"。62 岁的赵伯每餐必吃到扶墙,结果肚子像吹气球般鼓起来,体检单上脂肪肝、高血脂纷纷亮起红灯。研究显示,每餐过量进食的老人,心血管疾病风险增加 35%,就像超载的货车,迟早压垮健康的桥梁。

合理控制食量需要智慧。早餐像精致的 "开胃曲",一杯燕麦粥搭配水煮蛋;午餐如丰富的 "交响乐",荤素搭配营养均衡;晚餐则是舒缓的 "小夜曲",清蒸鱼配时蔬。社区营养师建议用 "拳头法则":每餐主食不超过 1 个拳头大小,蛋白质 1 个掌心量,蔬菜至少 2 捧,让每一餐都成为滋养身体的 "能量补给站"。

精选食材:为身体搭建坚固的 "营养堡垒"

在超市货架前,不少老人被花花绿绿的包装迷惑,却不知那些高盐高糖的加工食品,正像披着糖衣的炮弹,悄悄侵蚀健康防线。70 岁的刘奶奶戒掉腌制咸菜后,血压从 160 降到 130,她感慨:"原来食材新鲜度就是最好的良药。"

优质食材是健康的基石。深绿色蔬菜像天然的 "清道夫",膳食纤维帮助肠道蠕动;深海鱼类如行走的 "营养库",Omega-3 脂肪酸保护心血管;全谷物食品则是持久的 "能量包",缓慢释放营养。菜市场里新鲜水灵的番茄、带着泥土的胡萝卜、活蹦乱跳的鲫鱼,这些天然食材正像一个个小卫士,为免疫系统筑起坚固城墙。

细嚼慢咽:给消化装上 "减速带"

很多老人吃饭像赶火车,扒拉几口就匆匆离席,却不知这是在给胃肠挖坑。68 岁的陈叔改掉狼吞虎咽的习惯后,惊奇发现食量自然减少了,他笑称:"慢慢嚼就像给大脑发送 ' 吃饱了 ' 的信号,再也不会吃撑到难受。"

科学研究表明,细嚼慢咽能使食物消化率提升 30%,每餐耗时 15-20 分钟的老人,胃溃疡发生率降低 28%。试着把吃饭变成一场 "美食鉴赏":感受米饭在舌尖的回甘,品味鱼肉的鲜嫩,让每一口食物都经过 30 次咀嚼的打磨。就像精心雕琢的工艺品,经过充分咀嚼的食物,才能更好地被身体吸收利用。

在社区健康讲座上,医生展示的对比数据令人震撼:坚持这四大饮食原则的老人,住院率比同龄人低 62%,平均寿命延长 5-8 年。这些看似简单的饮食习惯,实则是打开健康之门的 "金钥匙"。

校对 庄武

(健康责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6