57岁的宫柏超,站在央视的舞台上,笑得像个刚找到宝藏的大男孩。他娶了北京师范大学的教授邓瑞玲,俩人站在一起,像是天生一对,聊起文化和生活,话匣子一打开就收不住。这位如今被农民朋友称为“顶流”的主持人,三十多年前还在黑龙江的冰天雪地里当大巴售票员,嗓子喊得冒烟,日子过得紧巴巴。

宫柏超1967年出生在黑龙江一个普通家庭。爸爸是铁路工人,妈妈是小学老师,家里还有俩妹妹,日子过得省吃俭用。作为老大,他从小就知道得帮家里分担点啥。高考是他想到的最好出路,可惜1986年第一次高考,文科成绩亮眼,数学却拖了后腿,没考上。复读一年后,命运还是没放过他,又落榜了。看着爸妈失望的眼神,他咬咬牙,决定不考了,出去赚钱养家。

家里东拼西凑了5万块,买了辆小巴车。宫柏超没驾照,只能当售票员。每天天不亮就爬起来,站在车门边吆喝:“去县城的,上车了!”嗓子喊哑了,手脚冻僵了,他也没抱怨。这份苦差事,倒是让他练出了一副好嗓子,声音洪亮,底气足。谁能想到,这嗓子后来成了他改变命运的敲门砖。

有天收工后,他碰上个远房亲戚,在黑龙江广播电台工作。亲戚一听他说话,眼睛都亮了:“你这嗓音,干播音员绝对行!”宫柏超一听,心动了。他报了电台的播音班,白天售票,晚上学发音,连睡觉都在听收音机模仿新闻主播。为了省钱,他吃最便宜的饭,把钱攒下来交学费。别人笑他异想天开,他却憋着一股劲:“这是我唯一的机会,拼了!”

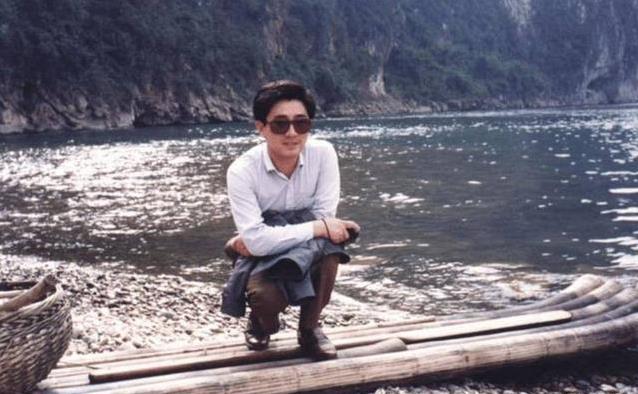

1989年,22岁的宫柏超考上了北京广播学院播音系。拿到录取通知书那天,他抱着信哭得像个孩子。这几年的苦没白吃,他靠开小巴攒的钱,不仅交了学费,还供两个妹妹读了大学,一个学经济,一个学医,成了家里的骄傲。在大学里,他比同学大几岁,经历也多,学习起来不要命。每次课都坐第一排,实践机会抢着上,奖学金拿了一堆,还在播音比赛里拿了奖。

1992年,毕业季到了,央视来学校挑实习生。名额少得可怜,宫柏超没选上。他不甘心,听说央视二套在招人,决定试试。他录了一盘自己的播音带,直接跑到央视大楼,找到主持人敬一丹。红着脸自我介绍后,他还当场朗读了一段新闻稿。敬一丹被他的真诚打动了,说:“这小伙子踏实,声音也好,留下试试吧。”

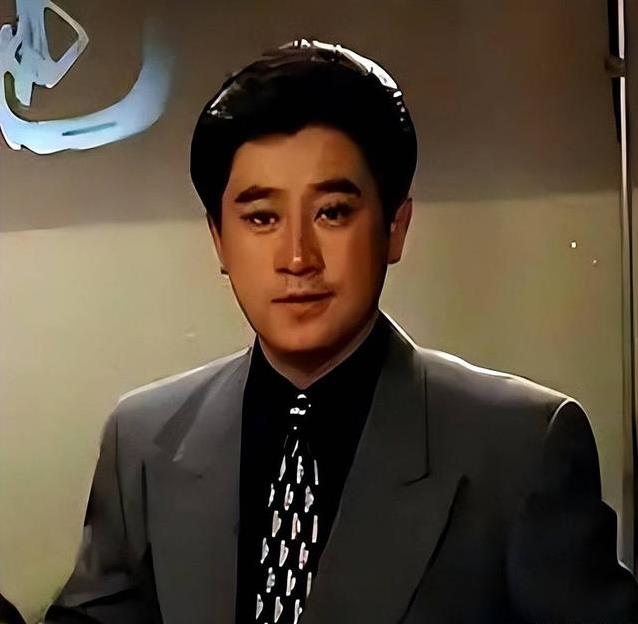

就这样,宫柏超成了央视二套的实习生。他跟着《经济半小时》的制片人赵赫,从写稿到出镜,一点一点学。实习结束时,他面对央视元老罗京面试,凭着扎实的功底顺利通过,留在了《经济信息联播》。四年时间,他几乎没出过错,慢慢在台里站稳了脚跟。

1996年,央视推出农业节目《金土地》,需要个接地气的主持人。领导一眼看中了宫柏超。他从小地方来,懂农民的心思,说话不端着。为了做好节目,他几乎住在了农村。插秧、摘果、帮农户卖玉米,他样样干得起劲。有次在河南采访,农户的玉米卖不出去,他急得帮着联系收购商,还在节目里教怎么找销路。节目播出后,玉米卖光了,村民高兴得拉他回家吃饭,非要杀只鸡招待。

《金土地》火了,收视率稳坐农业节目第一。农民朋友给央视写信,说宫柏超讲的政策明白,教的办法好用。有的老人还带着自家种的花生跑到央视门口,就想见他一面。宫柏超成了农民心中的“顶流”,走到哪儿都被当自家亲戚。后来,他又主持了《记住乡愁》《远方的家》等节目,尤其是《记住乡愁》,他做了28年,走遍全国上百个村子,记录老家的故事。

事业顺了,感情却一直是宫柏超的心病。30岁那年,他谈过一场刻骨铭心的恋爱,俩人已经到谈婚论嫁的地步。可女友出国留学,异地恋坚持了两年,还是因为选择不同分了手。这事让他缓了好久,从此一心扑在工作上。朋友给他介绍对象,他要么推了,要么见一面没下文。年复一年,他都觉得自己可能要一个人过了。

2022年,命运给了他个大惊喜。在一次文化研讨会上,他遇到了邓瑞玲,北京师范大学的教授,知性又温柔。俩人聊文学、聊文化,越聊越投机,从会场聊到散场还觉得不够。之后,他们常一起看展览、聊学术,感情慢慢升温。2024年4月,57岁的宫柏超和邓瑞玲登记结婚。婚礼简单,只请了亲朋好友,但幸福写在俩人脸上。

婚后,宫柏超放慢了脚步,偶尔陪邓瑞玲去学校讲课,或者在家一起做饭、看书。观众在《记住乡愁》的录制现场见过他们,说宫柏超笑得比以前温柔了。2025年9月,他还在《记住乡愁》里忙碌,镜头前依然是那个熟悉的“农民顶流”。只是现在,身边多了个知冷知热的伴侣,生活终于圆满了。

从大巴售票员到央视主持人,宫柏超用三十多年证明了一件事:只要肯吃苦,肯抓机会,生活就不会亏待你。他和邓瑞玲的故事,也让不少人感叹:幸福这东西,可能会晚点到,但总会来的。你说,宫柏超这辈子,是不是挺值?

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6