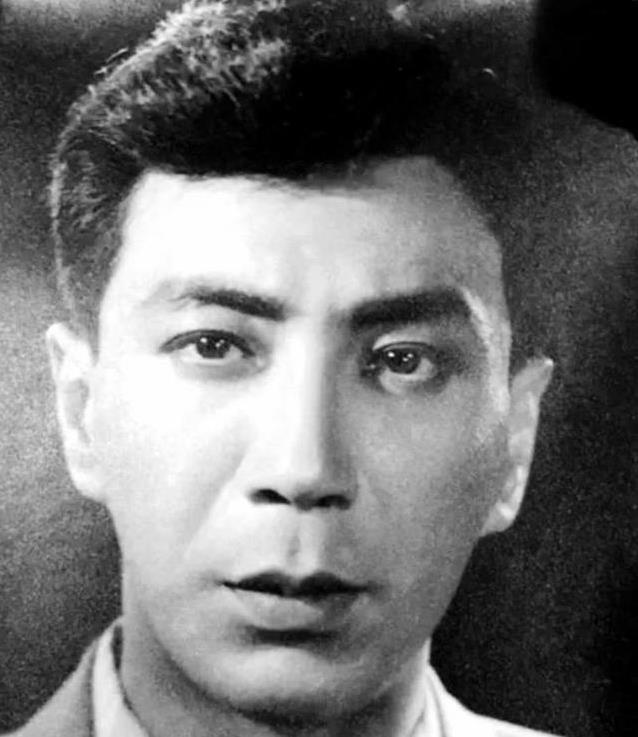

从音乐才子到银幕熟脸,张巨光39岁意外离世,留下经典让人叹

张巨光这个名字,提起他,你可能得翻翻老电影才能想起他的脸。1929年,他出生在沈阳一个回族家庭,家里条件还行,父亲张德纯办了所学校,教书育人,挺有文化气息。张巨光从小就被家里管得严,可也宠得紧,脑子灵光,学习好,家里人都觉得这小子有出息。

小学毕业,他进了父亲办的学校,接触了宣传活动,还搞过演出,慢慢对舞台有了感觉。1946年,他考上辽东学院艺术科,学声乐,一心想当个唱歌的。每天练嗓子,学乐理,日子过得充实,可惜好景不长,家里经济出了问题,学费交不起,他只能辍学。

辍学这事对他打击大,本来梦想当歌唱家,结果泡汤了。没办法,他通过父亲关系,加入北平流亡学生会,接触了点进步思想,还参加学生运动。1948年,形势紧张,他被当局盯上,只好回东北,进了长春东北大学,继续学音乐。两年后毕业,他被分到师大文工团干活。

在文工团,他没闲着,去吉林蛟河煤矿跟工人一起干活,学到了不少吃苦耐劳的精神。后来,他调到东北电影制片厂,也就是现在的长春电影制片厂。这地方是新中国第一家电影厂,他从这儿开始当演员。本来想搞音乐的他,服从安排,改行演戏,从跑龙套开始。

刚进厂,他演些小角色,像《丰收》《葡萄熟了的时候》这样的片子。他知道自己没经验,边演边学,啃书自修,看《演员手册》《红楼梦》,还读外国名著,提升自己。1953年,他在《草原上的人们》里演了个配角吕绶卿,演得有模有样,观众开始记住他。

他戏路宽,正面反派都能演。在《平原游击队》里,他演老勤爷,平时幽默,关键时候硬气,观众看了都服。在《上甘岭》里,他演参谋长,运筹帷幄的样子让人印象深。在《战火中的青春》里,他演医生,救人的形象立得住,特别接地气。

要说最出名的,还得是《刘三姐》里的老渔夫阿勤爹。他自演自唱,没用配音,唱《渔船虽小能安身》那段,嗓子亮堂,感情真挚,观众一看就喜欢。这片子让他名气大涨,成了家喻户晓的角色。他还演了《地下尖兵》里的反派宋欣,阴险劲儿拿捏得准,观众看得又爱又恨。

除了电影,他还演歌剧《刘胡兰》,话剧《钢铁是怎样炼成的》,样样拿得出手。他演的角色多是绿叶,但个个有血有肉,观众一看老电影,总能认出他那张脸。五十年代,他事业顺风顺水,生活也稳,娶了同行韩云芝,生了个女儿叫红舫,日子过得踏实。

可好日子没多久,1966年,国内文艺界风云突变,张巨光事业卡住了,出镜机会少。出身问题被人揪着不放,他受了不少委屈,身心压力大。1968年8月24日,他被批斗完,独自回家,路上没注意,被电车撞了,就这么走了,年仅39岁。

这事太突然,圈里人都觉得可惜。他才华横溢,演技扎实,本该是大演员的料。妻子韩云芝带着6岁的女儿,日子过得艰难,但她咬牙撑着。女儿红舫长大后事业有成,家庭美满,算是个安慰。1978年,长春电影制片厂给他平反,开了追悼会,算是还了他清白。

如今2025年,离他去世56年了,他的作品还在放。《刘三姐》《平原游击队》这些片子,重播时观众照样爱看。他演的角色,个个有灵魂,缺了他,片子就少了点味道。他没大红大紫,但实打实为中国电影打下了基础。

想想他短暂的一生,从沈阳小子到银幕熟脸,靠的是自己一步步拼。他从音乐转行当演员,适应力强,从龙套干起,靠努力站稳脚跟。他的角色多是主旋律,反映时代精神,像《上甘岭》的参谋长,展现集体智慧;《战火中的青春》的医生,突出奉献精神。

他走得早,留下的遗憾不少。要是活到今天,说不定成了表演艺术家。他的故事让人感慨,机会来时得抓紧,别等后悔。他的作品是财富,黑白片时代,技术简单,靠的是真本事。现在看他演戏,觉得亲切,像老朋友一样。

张巨光的事儿,提醒大家珍惜时间。他没追名逐利,专注演好每个角色,像个匠人。比起现在的流量明星,他更踏实,留下的经典,时间越久越有味儿。他的故事,也让人看到中国电影起步时的那些人,付出多少心血,才有了今天的辉煌。

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6