近日,有网友发现功夫明星释小龙和王宝强竟然是师侄辈分。一个是动作片领域的“硬核担当”,一个是现实题材的“草根导演”,但鲜为人知的是,这对相差6岁的影坛双雄,早在30年前就因少林寺的辈分体系结下了一段“师叔与师侄”的奇妙缘分。

1990年,河南登封的陈家小院里,2岁的陈小龙被父亲陈同山抱在怀中。这位少林寺“十八金刚”之一的武校校长,做出了一个改变儿子命运的决定——带他上嵩山,拜入少林寺第30代方丈释永信门下。

这场拜师仪式堪称“破格”:释永信时年25岁,却为这个蹒跚学步的幼童亲手剃度,赐名“释小龙”,并打破常规将其收为“首徒”。据少林寺内部人士透露,这一决定既源于陈同山与释永信的发小情谊,更暗含少林文化推广的野心——释小龙的银幕形象,将成为少林功夫最生动的“活广告”。

年幼的释小龙从此开启“地狱级”童年:凌晨4点扎马步,5点随师父诵经,白天练通臂拳、醉剑、罗汉棍,晚上还要在藏经阁抄写佛经。1992年,4岁的他以一招“旋风踢”拿下郑州国际武术节通臂拳、罗汉棍双料冠军,成为该赛事史上最年轻的获奖者。这段经历不仅让他在少林谱系中稳坐“第34代弟子”之位,更让洪金宝、成龙等武行前辈见其需尊称一声“师兄”。

1992年,当释小龙在武术节上斩获殊荣时,河北邢台农村的8岁男孩王宝强,正攥着一张《少林寺》电影海报,跪在父母面前哭求:“我要去学武!”这个家境贫寒、连肉都吃不起的农村娃,最终揣着500元路费和一袋馒头,独自踏上了开往郑州的绿皮火车。

王宝强的少林生涯远没有师叔释小龙那般“光鲜”。他住在寺院后山的通铺,每天5点起床练功,冬天在雪地里压腿,夏天在烈日下踢桩。没有正式拜师仪式,没有法名加持,他只是千百名俗家弟子中最普通的一个。但正是这段经历,铸就了他日后在《士兵突击》中“不抛弃不放弃”的许三多,以及《八角笼中》里“向命运挥拳”的格斗教练。

有趣的是,尽管王宝强比释小龙大6岁,但按照少林“入寺先后定辈分”的规矩,他仍需尊称对方为“师叔”。2025年,释小龙在采访中笑谈:“宝强师兄总说,当年在寺里我偷吃他的馒头,现在该他还我电影票了。”

1993年,5岁的释小龙被台湾导演朱延平相中,以“叼奶嘴打戏”的萌态爆红两岸三地。《笑林小子》《新乌龙院》系列电影中,他与郝劭文组成的“功夫萌娃”组合,成为90年代华语影坛的票房保障。而此时的王宝强,还在少林寺后山对着木桩练习“寸拳”,梦想着有朝一日能像李连杰那样飞檐走壁。

命运的转折发生在1999年。16岁的王宝强带着500元积蓄北漂,在北影厂门口蹲守群演机会;而11岁的释小龙已凭借《少年包青天》中的展昭一角,成为内地电视剧的“武打童星”。两人的人生轨迹看似渐行渐远,却在2006年因一部军旅剧产生微妙交集——王宝强因《士兵突击》爆红时,释小龙正在横店为《隋唐英雄传》的裴元庆一角苦练双锤。

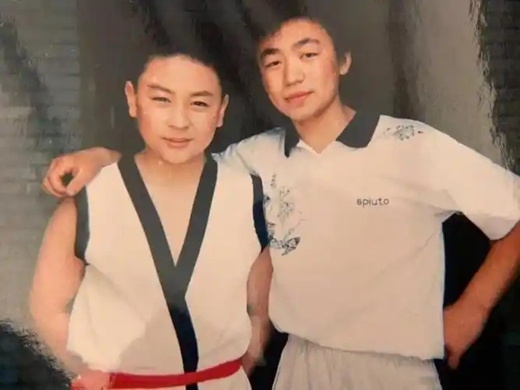

2025年,当王宝强执导的《八角笼中》斩获22亿票房时,释小龙悄然现身片场,担任动作指导却拒绝署名。王宝强在社交平台发文:“当年在藏经阁,师叔教我旋风踢;如今在片场,我偷师他的武术设计。少林寺的馒头,终究没白吃。”这段文字配图是两人1996年的合照:12岁的王宝强穿着破旧练功服,8岁的释小龙叼着奶嘴耍醉拳,背景是少林寺斑驳的山门。

从2岁剃度到37岁成为动作片中流砥柱,释小龙的武者之路始终与少林文化紧密相连。他创办的“小龙武校”培养出数百名特技演员,其主导的“少林实战格斗体系”更被纳入北影教材。而王宝强则以导演身份延续着草根叙事,从《盲井》到《八角笼中》,他用镜头讲述着“小人物如何打破命运枷锁”——这何尝不是另一种形式的“少林精神”?

如今,当网友翻出那张1996年的合照时,释小龙在抖音回应:“辈分是虚的,兄弟情是真的。宝强师兄的《唐探1900》,我包了十场。”王宝强则幽默反击:“师叔,下次教我旋风踢,我保证不再摔进下水道。”

这对从少林寺走出的师兄弟,用30年时间诠释了何谓“君子之交淡如水”。他们的故事,远比任何武侠小说都精彩——因为在这里,江湖不在刀光剑影中,而在凌晨四点的藏经阁里,在横店片场的威亚上,在每一个为梦想挥拳的瞬间。

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6