在如今这个流量为王、人设横飞的娱乐圈,一个演员的价值似乎可以用片酬、代言费和热搜次数来量化。

然而,当我们在上海繁华的武康路上,看到一个年过八旬的老人,骑着自行车,从容地汇入车流,你可能会以为这只是一位普通的上海“老克勒”。

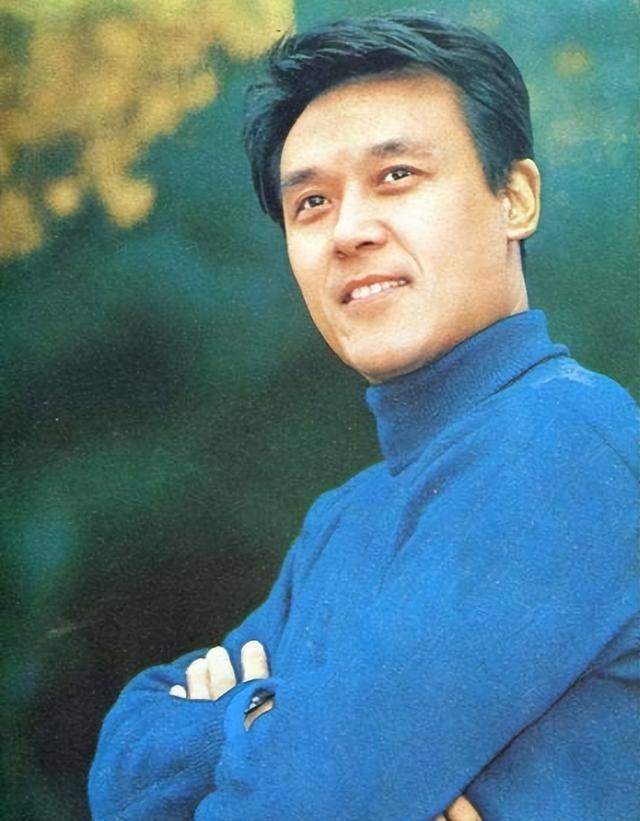

但你错了,这位老人,是中国电影界的“常青树”——达式常。

他的一生,仿佛是一部与这个时代“格格不入”却又令人肃然起敬的老电影。

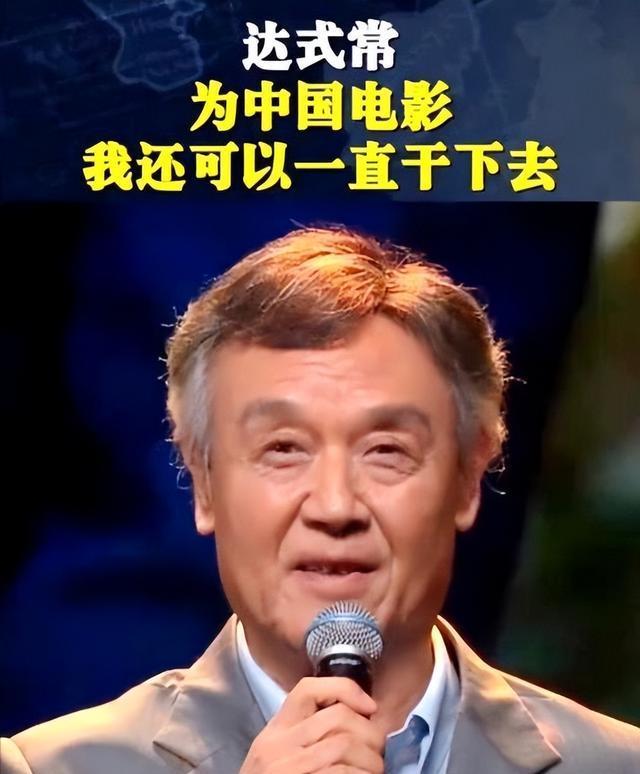

2023年11月,83岁的达式常站上了第36届中国电影金鸡奖的领奖台,被授予“中国文联终身成就奖”。

这个奖项,对于他60余年的演艺生涯而言,是实至名归的桂冠。

然而,这位头顶光环的影帝,在获奖后并没有选择颐养天年,而是做回了一名“上班族”。

几乎每一天,达式常都会准时出现在上影演员剧团。

他上班的目的,不是为了片酬,也不是为了曝光,而是为了一个近乎“苦行僧”般的项目——录制有声剧。

录音棚设在剧团老楼的阁楼上,没有电梯,为了保证录音质量,冬夏都不能开空调。达式常和佟瑞欣、赵静等一批老艺术家,就在这个艰苦的环境里,将《牛虻》这样的世界名著,用声音演绎出来。

他做这件事,几乎是零报酬。

为什么?用他自己的话说,这是“延年益寿的方法”。

但更深层的原因,是他对表演艺术那份深入骨髓的敬畏,以及对年轻一代演员的责任感。在当下许多年轻演员台词功底备受诟病,甚至依赖后期配音的浮躁风气中,达式常选择用最朴素、最扎实的方式,告诉人们:演员的“声、台、形、表”,一样都不能少。

他不仅自己配音,还亲自担任导演,一字一句地指导年轻演员。

这不是在工作,这是在传道。

达式常的“格格不入”不仅体现在他对艺术的坚守上,更体现在他的生活方式中。在明星们以豪车为标配的今天,从业超过60年的达式常,名下没有一辆车。

他至今坚持步行或骑自行车出行,这在上海这座国际化大都市里,显得尤为独特。

这个看似奇怪的习惯,源于一次刻骨铭心的经历。

1978年,在拍摄电影《东港谍影》时,一场惊险的追车戏发生了意外。车辆失控撞向山崖,达式常自己受了伤,而车上的同事更是身负重伤。这次事故给他带来了巨大的心理冲击和深深的内疚感。

从那时起,他便立下誓言,今生不再碰方向盘。

这个决定,在很多人看来或许有些“因噎废食”,但对达式常而言,这关乎一个人的责任与担当。

一次事故,让他对生命产生了更深的敬畏。他宁愿选择最原始、最环保的出行方式,也不愿再让那种失控的感觉重演。

如果说不开车是达式常对个人生活的自律,那么拒接商业广告,则是他对“演员”这个身份的捍卫。

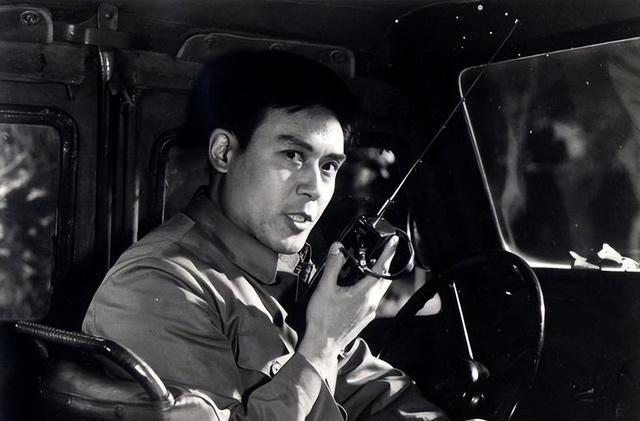

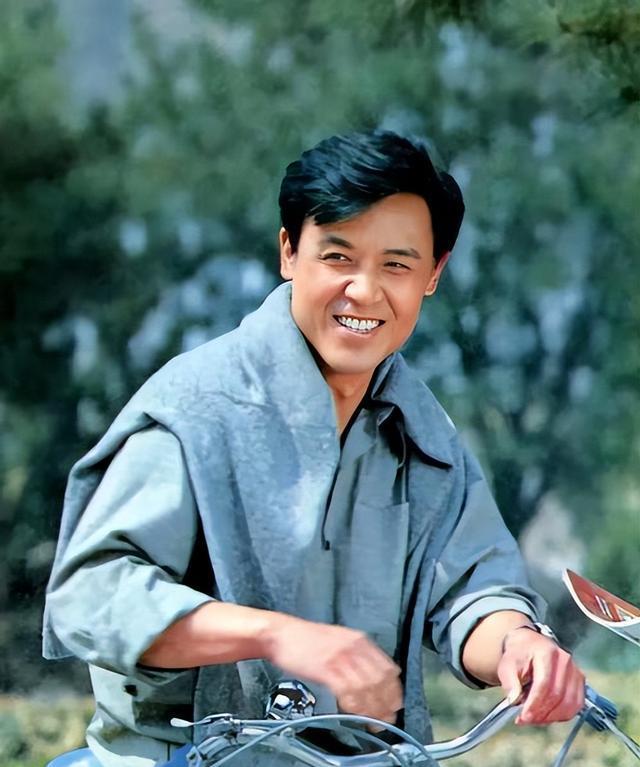

作为上世纪八十年代的“顶流男神”,达式常凭借《年轻的一代》中的林育生、《燕归来》里的林汉华等角色,成为一代人的偶像。

他的形象英俊、气质儒雅,是无数商家眼中的“香饽饽”。

然而,从业61年,达式常的商业广告记录是零。

据报道,2016年,曾有某奶粉品牌开出上千万的天价邀请他代言,这在当时是一个足以让人实现财务自由的数字。面对巨额诱惑,达式常却断然拒绝。

在那个年代,很多艺术家都有一种共识:演员的脸,是属于角色的,属于观众的,而不应该属于商品。

他们认为,自己的价值体现在银幕上塑造的每一个鲜活人物中,而不是贴在商品包装上的那张笑脸。

这种看似“不识时务”的清高,在今天这个万物皆可带货的时代,显得尤为珍贵。它守护的,是一个演员最后的风骨与体面。

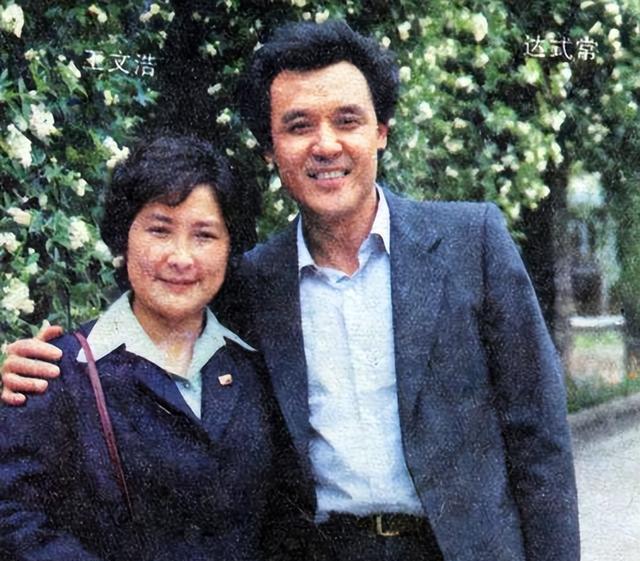

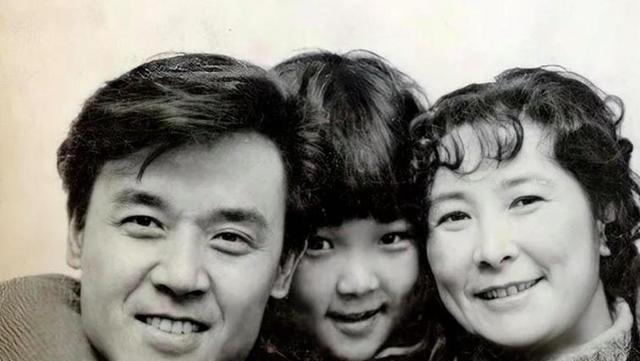

在事业上,达式常是德艺双馨的艺术家;在生活中,他更是一位情深义重的丈夫。他与妻子王文皓的爱情故事,堪称一部跨越半个多世纪的经典文艺片。

两人是上海电影专科学校的同班同学,因相似的贫寒出身和对表演的共同热爱而走到一起。

1966年国庆节,两人喜结连理。婚后,单位给他们分配的婚房,是一间只有6.8平方米的小屋。

在这间狭小的房间里,他们度过了最清苦也最甜蜜的岁月。直到2001年,夫妻俩才搬进了新家。

近年来,随着达式常年龄增长且公开露面减少,网络上开始出现一些关于他家庭状况的传言,其中最令人震惊的莫过于“妻子王文皓已去世十年”的说法。

这些文章描述得“有鼻子有眼”,甚至杜撰出他独自生活的种种细节,引发了不少影迷的担忧。

然而,这些都只是博取流量的虚假信息。事实是,王文皓女士依然健在,与达式常相伴左右。在许多媒体于2023年底的报道中,还明确提到达式常与妻子恩爱如初的生活。

那些关于他“晚景凄凉”的描述,不过是自媒体的凭空捏造。他们相濡以沫走过了59年的风风雨雨,早已成为彼此生命中最不可分割的部分。

这份“一生只爱一人”的坚守,在光怪陆离的演艺圈里,本身就是一座丰碑。

达式常的一生,是对“演员”二字的最好诠释。

他高调演戏,塑造了无数经典角色;他低调做人,将自己的生活过得简单而纯粹。

他不买车、不接广告、坚守爱情,这些看似“过时”的选择,恰恰构建了一个艺术家最坚硬的内核。

在这个喧嚣的时代,我们或许不再需要每个人都过得像苦行僧,但我们永远需要达式常这样的“镜子”。

他让我们看到,当褪去流量、资本和人设的浮华外衣后,一个真正的艺术家,应该是什么模样。

他不是活在过去的老古董,而是指引未来的北极星。

编辑:李慧

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6