赵本山站在春晚舞台上,穿着那件肥大的中山装,操着一口浓重的东北腔,逗得全国观众笑得前仰后合。他的小品,就像过年时家家户户吃的饺子,接地气,带着生活的味道。可谁能想到,这位“春晚钉子户”竟然有一天会离开那个舞台,不是因为他不想演,而是被逼得没办法继续演下去。

赵本山的幽默,来自东北那片黑土地。他没演过什么大人物,专演普通人,那些有点小聪明、爱面子又有点小毛病的角色。比如《卖拐》里那个能把人忽悠瘸了的大忽悠,谁家没见过这种人?他的表演,就像把生活里那些好笑又无奈的事儿,端到观众面前,让大家边笑边点头。

很多人觉得赵本山“土”,可这份“土”却是他最厉害的地方。他的小品没有高深的道理,就是把你我身边的事儿演出来,让人觉得亲切。《相亲》里那个有点蔫坏的老光棍,谁看了不得乐出声?这种幽默,是从生活里长出来的,不是硬编出来的。

赵本山的成名,离不开一个人——姜昆。正是姜昆把他从铁岭民间艺术团挖出来,带着他上了春晚。一部《相亲》,让赵本山从地方小演员,变成了全国人民眼里的“笑星”。从那以后,他成了春晚的招牌,只要他往台上一站,年味就来了。

那时候的春晚,啥都敢演。讽刺、搞笑、自嘲,啥都行。赵本山的小品,就是那个年代的缩影,带着点调皮,又有点心酸。观众爱看,因为他的表演里,有我们每个人的影子。春晚的舞台,因为有了他,变得更像老百姓的节日。

可风向变了。2011年,哈文当上春晚总导演,带来了一场大变革。她想让春晚变得“高级”,要“弘扬正能量”,剔除“土气”。这想法听起来不错,可赵本山的幽默,偏偏就靠那股“土气”活着。他的笑料,藏在人性的小缺点里,藏在那些让人笑完又有点心酸的反讽里。

哈文的理念,跟赵本山的风格,完全不搭。她想让每个节目都带着“教育意义”,可赵本山的小品要是硬塞上“弘扬诚信”之类的大道理,还能好笑吗?《卖拐》要是变成法制宣传片,谁还看?两种想法,根本尿不到一个壶里。

赵本山就像个种了一辈子高粱的农民,突然被要求种出精致的法式盆栽。他不是不会,而是觉得这事儿别扭。土地、乡亲、那股熟悉的劲儿,全都不对味。折腾来折腾去,2012年,赵本山团队以“剧本不满意”为由,正式退出春晚。

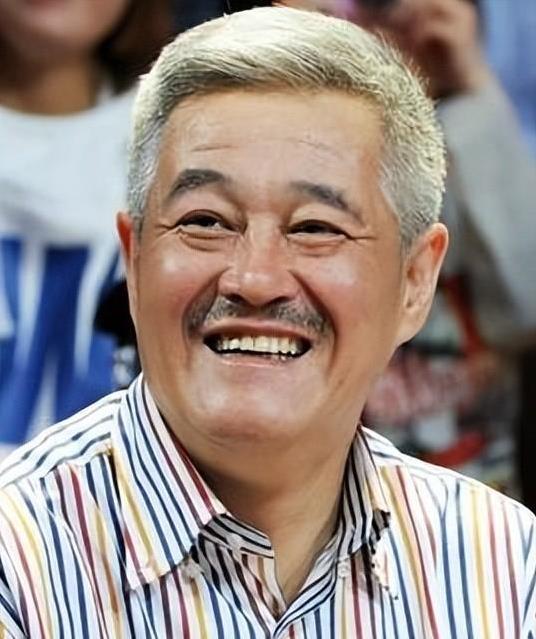

离开春晚后,赵本山没闲着。2013年,他带着徒弟上了江苏卫视春晚,演小品《有钱了》。台上,他钻桌子、下跪,蹦来跳去,66岁的老爷子,拼得跟年轻人似的。他用行动告诉大家:我不是演不动了,是你们那个舞台不让我这么演了。

观众还是爱他的。只要有舞台,赵本山就能让大家笑。他不是在示威,而是在坚守自己的手艺。可春晚变了,变得越来越“端着”,少了那股子烟火气。赵本山的离开,像是一个时代的告别。

可离开春晚,不只是因为理念不合。赵本山的“后院”也出了问题。他的黄金搭档,一个个离开。高秀敏去世,范伟去拍电影当了影帝,宋丹丹也说春晚压力太大,不想再演。曾经的“铁三角”,散了。

你觉得呢?赵本山的幽默,还能在现在的舞台上找到位置吗?他的离开,是他自己的选择,还是时代的选择?

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6