演鬼子大佐深入人心,甘肃汉子漂泊日本,67岁却留下遗憾

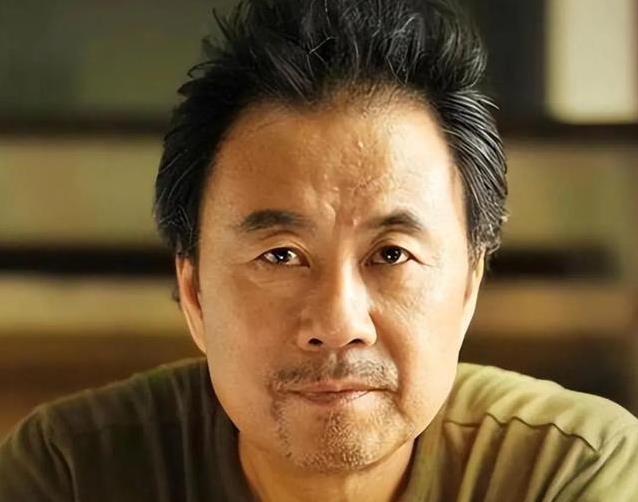

马卫军演了一辈子“日本人”,却被骂到热搜,这事儿听起来就挺抓人眼球。他演的日本军官让人咬牙切齿,可现实里,他是个地道的甘肃汉子,憨厚低调,压根儿不是什么“鬼子”。他的故事,比他演的戏还精彩。

马卫军50岁才真正走进观众的视线。那时候,他刚从日本回国,兜里揣着简历,一个剧组一个剧组地跑。没人认识他,也没人给他机会,但他不服输,用一口流利的日语背台词,用眼神争取角色,终于站回了镜头前。

2006年,他参演了《中国兄弟连》,演了个叫“矢内雄二”的日本军官。戏份不多,可那张冷峻的脸却让人忘不了。后来,《我的兄弟叫顺溜》《雪豹》《长沙保卫战》《潜龙道》《刀影》,一部接一部,他几乎把抗战剧里的日本军官角色包圆了。他不是主角,但每次出场,都让主角更有光彩。

观众被他的演技唬得一愣一愣。有人在网上留言:“这人真是日本人吧?”还有人开玩笑:“他不演日本军官,我都不习惯了。”更有人分析:“不是他长得像,是他演得太真。”这话说到点子上,马卫军的演技,是一点一滴磨出来的。

他1956年出生在甘肃酒泉,家里没啥艺术背景,父母都是普通工人。年轻时,他在兰州制药厂当工人,日子本该平平淡淡。可一次厂里的文艺演出,彻底点燃了他的心。那天,他站在简陋的木板舞台上,朗诵了一首《周总理办公室的灯光》。他的声音低沉有力,像从心底掏出来的,台下的人都听呆了。

演出后,有人拍着他的肩膀说:“你不该在这待着,你得去演戏。”这话像种子,扎进了他心里。没多久,他辞掉人人羡慕的铁饭碗,考进了兰州话剧团。从那刻起,他正式踏上了演戏的路。可现实没那么简单,话剧团里,他得熬冷板凳,得耐得住没人看。

为了更多机会,他辗转去了四川绵阳文工团,后来又调到四川省人民艺术剧院。从演龙套开始,他一句台词能琢磨几十遍,一个眼神得来回练。他没天赋,也没人捧,但他从不抱怨。他说:“演员最怕的,不是别人不记得你,而是你演的戏不走心。”

可努力不总能换来回报。那会儿,话剧市场小,他再拼命,也像匹老马,跑得稳却冲不到前头。九十年代,出国热来了,他一咬牙,背着行李去了日本北海道。白天上表演学校,晚上刷盘子打杂,夜里啃日语教材,饿了就啃馒头。

在日本,他不光学表演,还细心观察日本人的生活习惯。别人喝酒聊天,他在街头看人走路的姿势,记下他们说话时的表情。这些细节,后来都成了他演日本军官的“秘密武器”。他还在日本找到爱情,娶了个温婉的中国妻子,生了个女儿,日子简单却温暖。

他用一生告诉大家:你可以不红,但得认真;你可以晚起步,但不能轻易放弃。他把“日本军官”演到极致,却从没丢掉自己的骨气。他在无声中离开,却留下了满堂掌声。愿他在另一个世界,还有舞台,还有追光,还有他最爱的表演。

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6