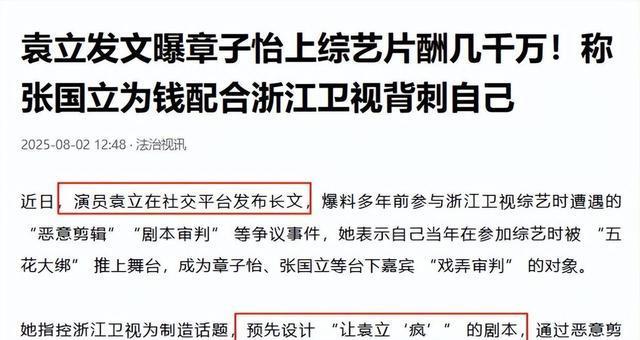

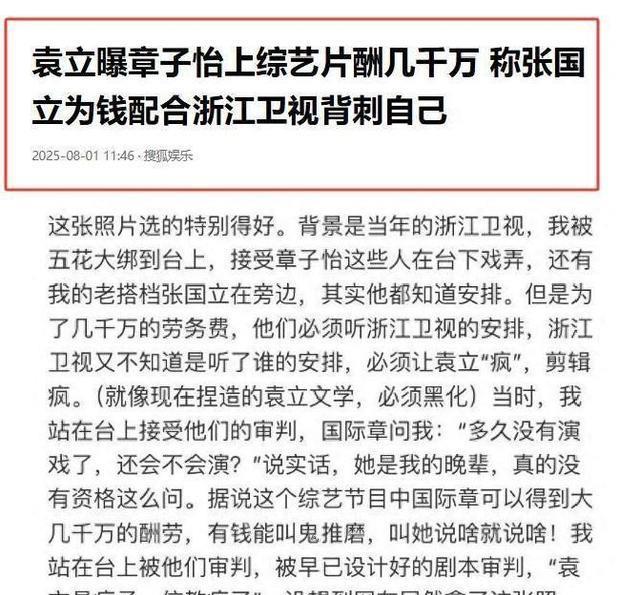

8月的热浪还没褪去,袁立却已在网络上抛出一颗惊雷。她在自己社交平台长文自曝《演员的诞生》内幕,口里话没几句藏着掖着,连着张国立和章子怡一并带进了漩涡。有些人看热闹,有些人皱着眉头琢磨,这到底是哪出来的新账旧怨?到底戳中了娱乐圈啥要害,竟让大半网友围观不息?

从表面看,这似乎又是一出往年综艺恩怨的戏码,但袁立这次的枪口指向已经不是节目组那么简单了。她把几千万级别的“封口劳务费”叫破天去,话里摆明了自己成了被摆弄的对象,还真不是谁都敢这么撕破脸皮。那几位名声在外的前辈、搭档,似乎也一下都不再无辜?

情况没表面那么和气。袁立就是用近乎赤裸的表述直接揭开了那场节目中“游戏规则”。张国立那形象,在《铁齿铜牙纪晓岚》里油滑幽默,在现实却被指认成了现实利益面前的旁观者。有点荒诞,有点讽刺。再看章子怡,由专业演员变身综艺评委,曾经的国际章此刻倒像成了配合剪辑的“陪衬演员”。

关于“几千万封口费”,袁立没有绕弯,说得挺直接。她说钱给到了张国立,也流向了章子怡。有人说证据呢?但从她的态度,还有网络上早已流出的各种记录和参与人员侧面描述,两位大咖分得一杯羹好像也不是空穴来风。节目设置、评委问答全是套路,该配合的都安排明白了?观众哪里知道,舞台后面的剧本从一开始已经落好棋。

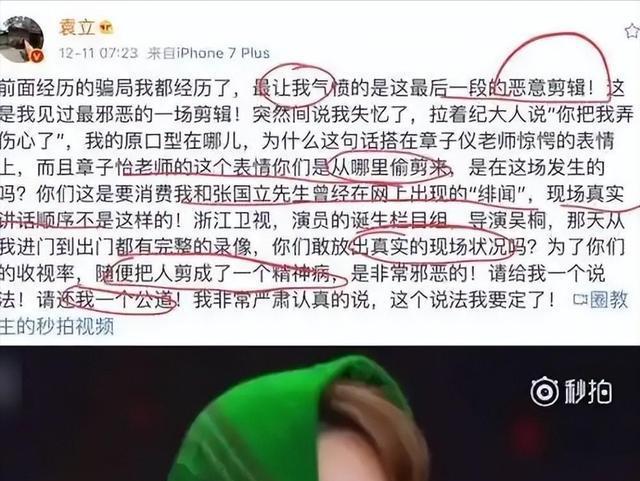

没人喜欢自己成为笑话,更没人承受得了被团队摆了一道还要面带微笑起来再做下场。袁立说自己当年五花大绑上了节目,看似是演员比拼,实际上倒像是群体合作的“一场审判”。现实很荒诞,没人站出来,那些原本可以打圆场说句公道话的人,最后都成了“背刺”搭档的亲手推手。

如果换个人,在这种万众瞩目的场合下,多半会忍了。袁立却偏偏不。不顺从,不配合。她在舞台上的回答,淡淡、模糊、甚至带点反问。结果节目后期剪辑直接挑“最疯”“最乱”的镜头,表情也好,语调也罢,全被放大得像个失控的人。全国观众一看,那还了得?

说不在意是不可能。恶意剪辑,网友讨论。不用专业人士说,法律专家也看得明白,这简直是公然侵犯名誉。有些人真会问,这针对于袁立的戏码,为啥节目组敢冒险?

回到根本,是利益,为了“流量至上”。圈子里大家心知肚明。张国立、章子怡这些大腕,都有自己要守的那份“份子钱”。节目组则更直接,数据就是一切,有冲突就有热度,有热度节目就能续命。老百姓只图个热闹,却往往没想到“吃瓜”其实早就在剧本枷锁里。谁还会认真在乎,舞台后背那点腌臜?

以前的张国立,在南极和科考队拼命,被封“德艺双馨”。现在吧,这种老人家也要卷进流量和利益的蝇营狗苟里。站得高,摔起来也疼。章子怡的“国际章”名号呢,拿着综艺高片酬,参与的不过是剪辑师手里的“配角”。

这种舞台背后的算计,近年屡见不鲜。李玟事件也好,其他综艺争议也罢,套路其实如出一辙:先设陷阱,再放大被演戏者的慌张无措,剪出来一堆供观众消遣的啼笑皆非。演员名声被毁,观众成了冤大头,节目数据还一路飙升。真有人觉得公正吗?现实往往比剧情还夸张。

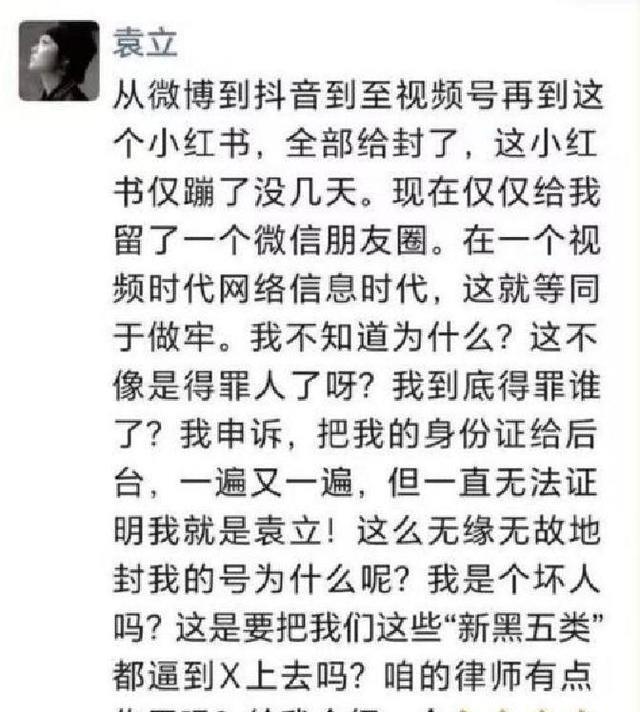

不可否认,但凡有点人情味的人都不好受,但现实摆在那。现在风波闹大,各家反应不一。浙江卫视出面含糊其辞,明明事情都摆在台面还非要等“核查”。网友不傻,节目原版在那,剪辑痕迹那么明显,装糊涂也没啥用。张国立年纪大了,舆论一下砸下来,社交账号全是质问。章子怡直接鸦雀无声,自顾自地等团队出方案。

也不是没人爆料,内部人说那场戏码有剧本,有安排。甚至有人为当事人找理由,“都有苦衷”。但几千万的数字就是苦衷啊?钱面前谁真的可以无动于衷呢?不管谁在哪一边,观众倒像是早晚清醒了。

网友对袁立的支持,不过是对这种虚伪繁荣的极端反感。没人喜欢被骗,没人喜欢看戏成了真“当猴耍”。本质上,这背后揭开的是综艺生态的一块疮疤,手法老旧,但每次都有效。人情与金钱、义气和利益,总是在关键时候决出胜负。也许下一回,观众心态会更麻木,也可能更警觉。

具体到细节,长期观察的人还容易注意到,袁立的爆料和李玟事件某些节点竟然似曾相识。不同的是,她没有等着被轮上新闻热搜后沉默,而是拖到多年之后,选了时机再扔一个重磅。她看望尘肺病患者家属,表达社会责任感,但也并非所有人认同其方式。有人觉得袁立太犀利,有人觉得她其实也就是赌了一把“全盘托出”,对行业也未必全然有加分。

有意思的是,有人最终又会说,娱乐圈不就是个大染缸?里头谁也不比谁干净吧?但细想,每个参与者其实都没真正脱得了身。节目组会说“体制如此”诫勉,嘉宾会说“只是被动”,剪辑和运营则笑而不语。观众才是真正主角,韭菜收割得利落。可见一切利益分散,有得赚的时候,抱团。真要清算,分崩离析就是一瞬间。真当观众都是傻子吗?其实大家心里多多少少明白点门道。

有网络数据证实,那期节目的弹幕量在袁立爆料后翻了数十倍,舆论发酵速度极快。知乎热搜统计口径给出,围观人数两天涨到1600万以上。实际案例如李玟事件爆发后,浙江卫视综艺收视率也出现短期波动,多家媒体公开报道,平台舆情风险骤增。每个环节都像是提前预设,娱乐圈的合谋局,在数据堆砌中变得一清二楚。

说到底,没有谁是绝对无辜的。即使是“爆料人”本身,身上也带着一种利用网络情绪的能力。这种能力往好了说,是正义感;往坏了说,就是顺水推舟。行业冷暖,个人取舍,都难有全然正确的答案。利益搅动下,真相依旧模糊。有人说所有人的苦衷都是真理由,有人根本不信。这种混乱和分裂,反倒能映照出现今舆论场的“一地鸡毛”。也许真没人能见到最深的底线。

而今各方应对都避而不谈,有的拿慈善遮掩风头,有的忙着删帖控评。有些前后说法互相矛盾,该出面澄清时缄默如金。可观众不是没记性。现实里的正义和舞台上的正义,不值几个钱。这种“谁火靠谁”的老套路,演多了未免太无聊,但每回都有人买账,说明人性真的挺难拧直。或许再过几年类似的事会被新舆情盖住,烟消云散?

袁立的爆料,搅动了大池水。有人说她勇敢,是“真性情”。也有人觉得不过是旧事重提,趁机博热度。但有一点没变,就是圈子里的规则还是这个规则,换多少个人都一样。节目组靠流量吃饭,明星靠名气变现,观众靠情绪消费。到底谁输了?谁赢了?很难说。

故事推到这步,谁也不确定下一个会不会就是自己。娱乐圈依然是那团剪不断理还乱的热闹场。观众愿不愿意再信,得自己掂量。

校对 廖晴

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6