周婉京“自杀风波”背后,文学圈遮羞布被撕下!

冲绳海风呜咽,一封社交媒体告别信将才华横溢的作家推向悬崖边缘。

7月9日晚,作家周婉京的社交媒体突然更新。IP地址显示在日本冲绳,内容令人心惊肉跳:“今天选择在冲绳跟大家告别,说不上什么原因”、“有这样一个现世,我不想有来世”。她向亲友逐一告别,账号简介栏赫然写着:“我的死,是我个人的选择,与旁人无关。”

一夜之间,网友接力寻人。有人称“已联系大使馆”,有人传“送医脱离危险”,但均无确切信源。上海文艺出版社面对询问仅回应“不清楚”。24小时后,警方通报:周婉京已被找到,母亲陪护在旁,人安全。

账号IP悄然跳回北京,那封“遗书”消失了。风暴中心,这位北大哲学博士、高校教师、获奖作家,正深陷一场席卷文学圈的抄袭指控。

01 抄袭风波:铁证如山还是文字猎巫?

周婉京事件并非孤例。风暴始于一周前,多位博主在社交媒体晒出“文字对比图”,指控她多部作品涉嫌抄袭。证据链指向惊人:

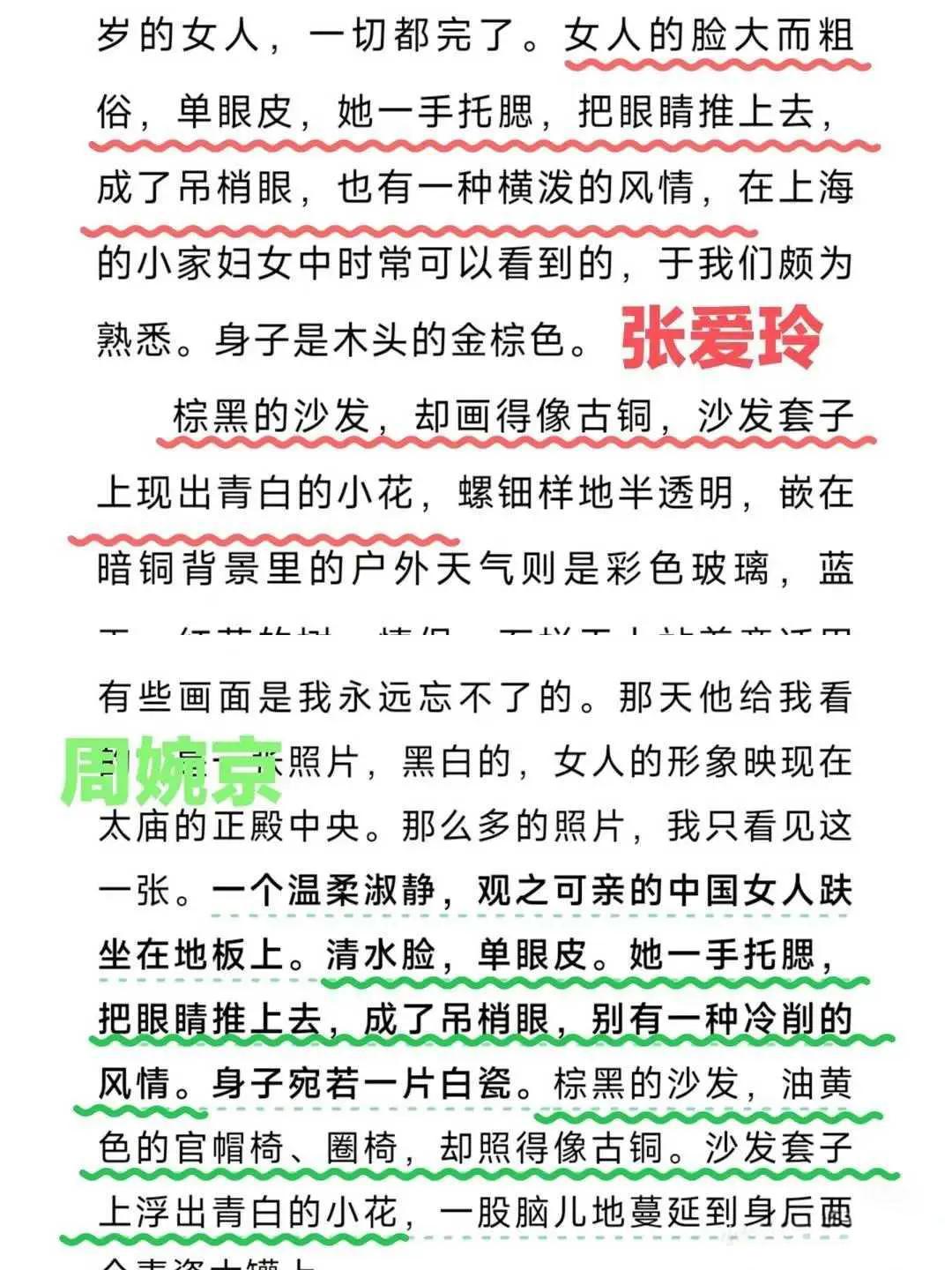

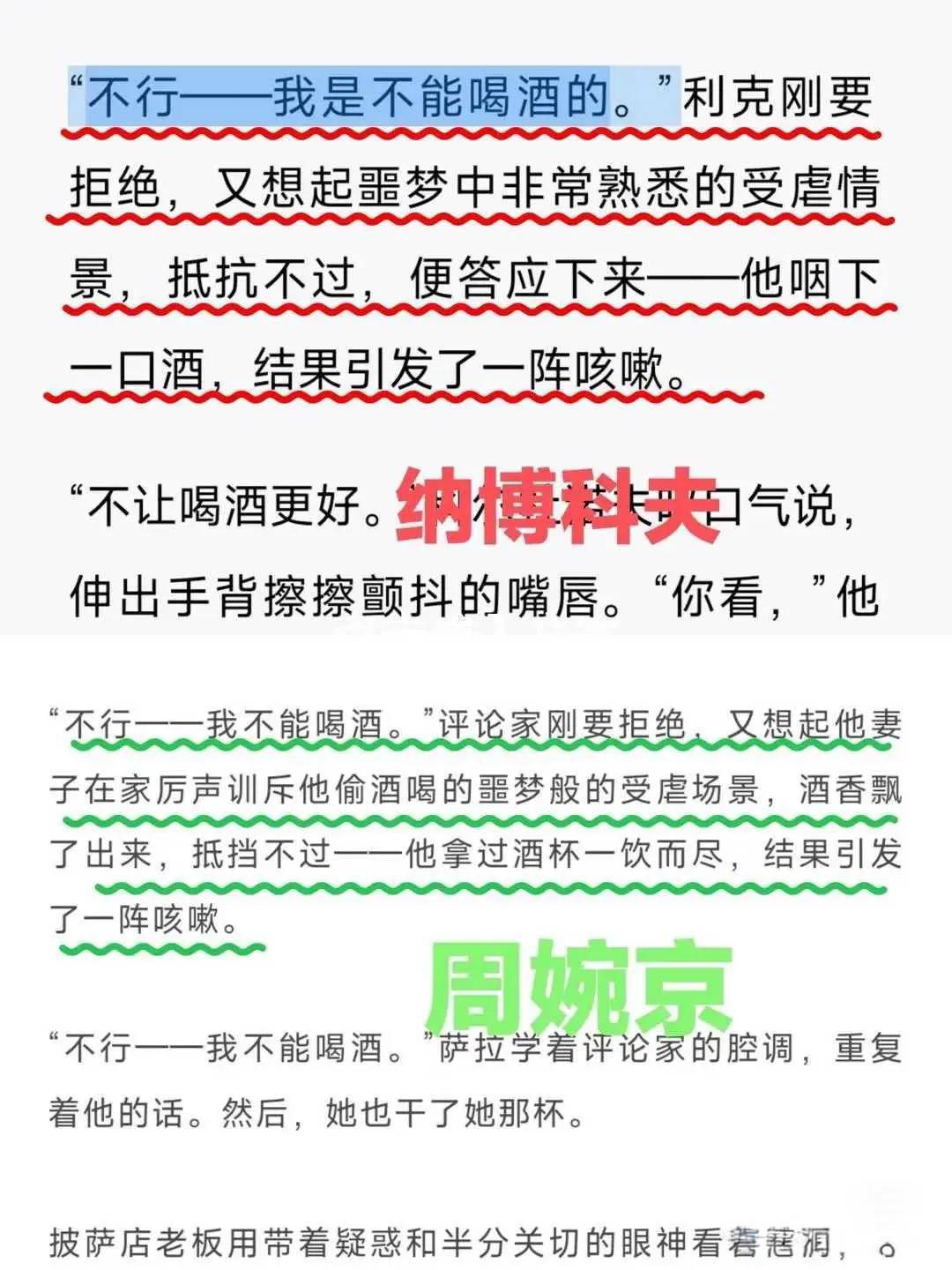

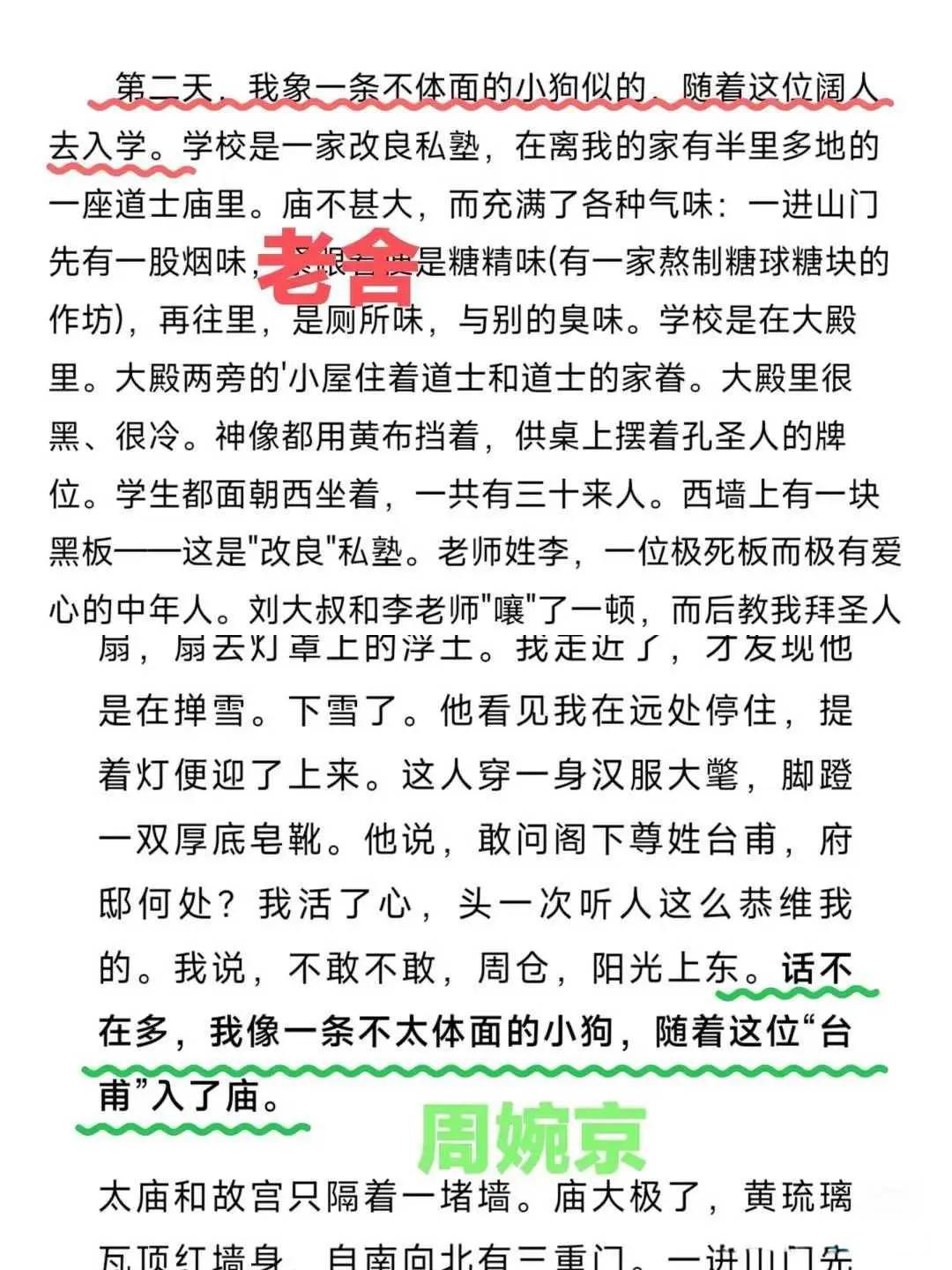

张爱玲笔下“托腮推眼成吊梢眼”的核心意象,被她几乎原样移植;纳博科夫《威尼斯女郎》中“因窘迫提问转移注意力”的动作逻辑,在她小说里“完全复制”;甚至老舍描摹的“装烟→划火→抱火焰→看烟丝拱起”的动词序列,都一字不差重现于她的文本。

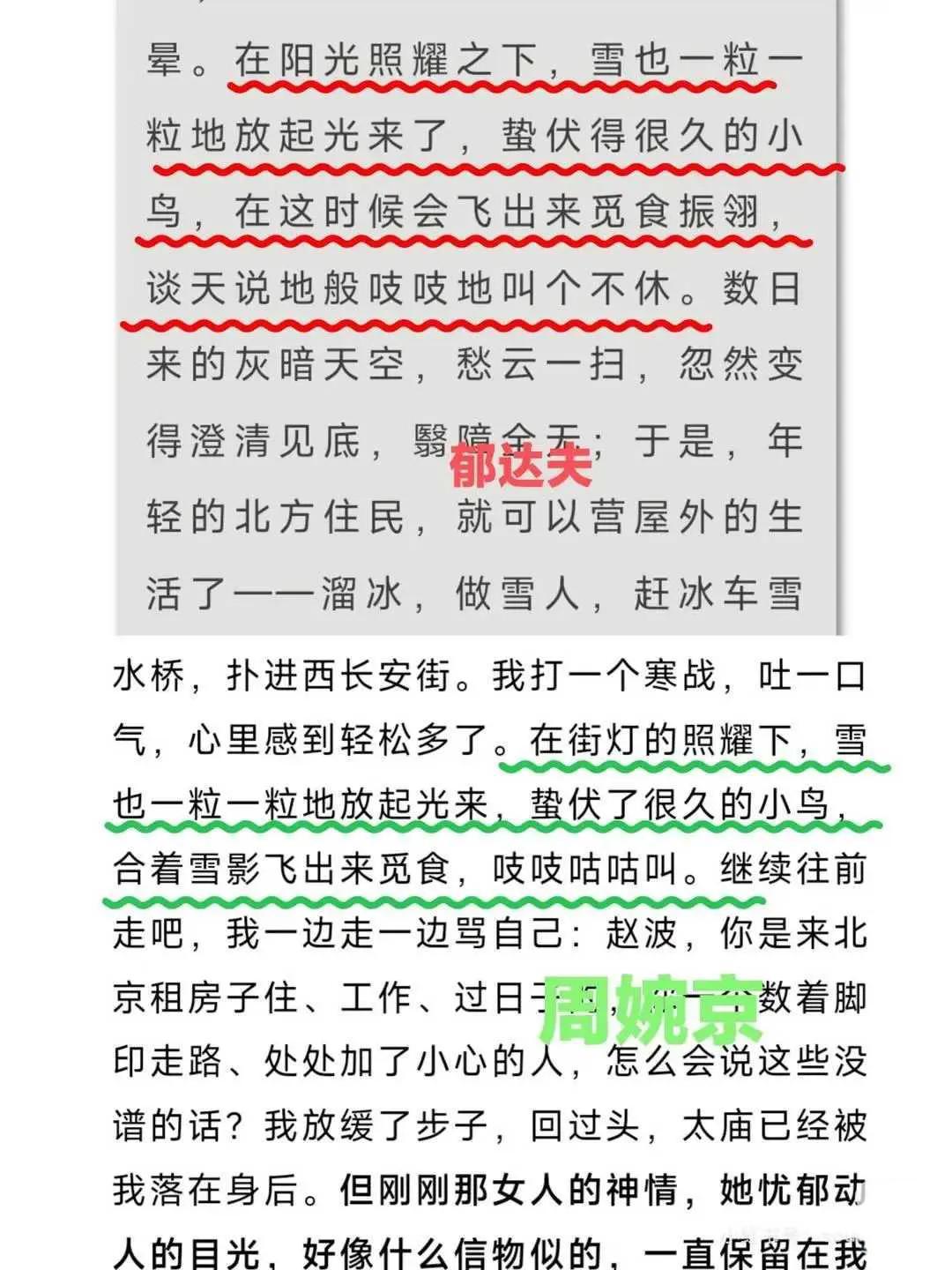

更有人翻出郁达夫风格——那种独特的“自虐式抒情”,在周婉京醉酒描写中重现,却毫无原创性转化痕迹。举报者直言不讳:这不是致敬,是“系统性抄袭”!

面对风暴,一位最早揭露抄袭的博主在得知周婉京疑似自杀后紧急发声:“我只是要她道歉啊!”字里行间满是懊悔与惊恐。

02 集体绞杀?文学圈早已病入膏肓

周婉京的崩溃揭开了文学圈更大的脓疮。抄袭争议背后,是扭曲的文学体制在吃人。

同济大学教授张生犀利指出:各种“文学工程”和评奖活动催生怪相——青年作家被逼成文字流水线上的工人。他们“席不暇暖,饥不择食”,最终沦为抄袭的奴隶。

更致命的是“文学朋友圈化”。当创作沦为小圈子的互相吹捧,当“收获十月”等顶级刊物变成关系户俱乐部,真正有才华的新人只能撞得头破血流。

一位网友的质问振聋发聩:“连周婉京这种获奖专业户都要靠抄袭立足,文坛还有干净人吗?”当文学圈沦为“计划文学”的牺牲品,抄袭不过是腐败树上的一颗毒果。

03 生命尊严:比文学清白更重要

无论抄袭争议真相如何,周婉京事件已演变成一场以正义为名的网络暴力狂欢。

当举报者晒出“实锤”时,可曾想过这些文字会把人逼向冲绳的海浪?当网友转发遗书截图时,可曾意识到这是在消费他人的绝望?

法律自有公道:若抄袭属实,她该面对作品下架、教职审查的后果;若属误伤,举报者需承担诽谤之责。

但没有任何文学争议,值得用生命当赌注。警方通报中那句“母亲正陪着她”,才是此刻最温暖的亮色——它提醒我们:在文学成败之外,还有更珍贵的人性温度。

冲绳的海浪终究没有带走周婉京。当这位作家蜷缩在母亲怀里时,中国文学圈最肮脏的遮羞布已被彻底撕开。

抄袭争议需要真相,但比真相更迫切的是——我们该如何阻止下一个“周婉京”走上绝路?当文学圈的“计划生产”和“近亲繁殖”不被铲除,当网络暴力继续假借正义之名行凶,悲剧只会反复重演。

键盘上的文字可以杀人,也可以救人。在这个人人都是判官的时代,请记得:

文学的灵魂不在奖杯里,而在对生命的敬畏中。

作者|本文转载自@慧子闲聊

图片|网络(如有侵权请联系删除)

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6