从老街歌手到顶流,刘宇宁为何三天不工作就急着开直播?

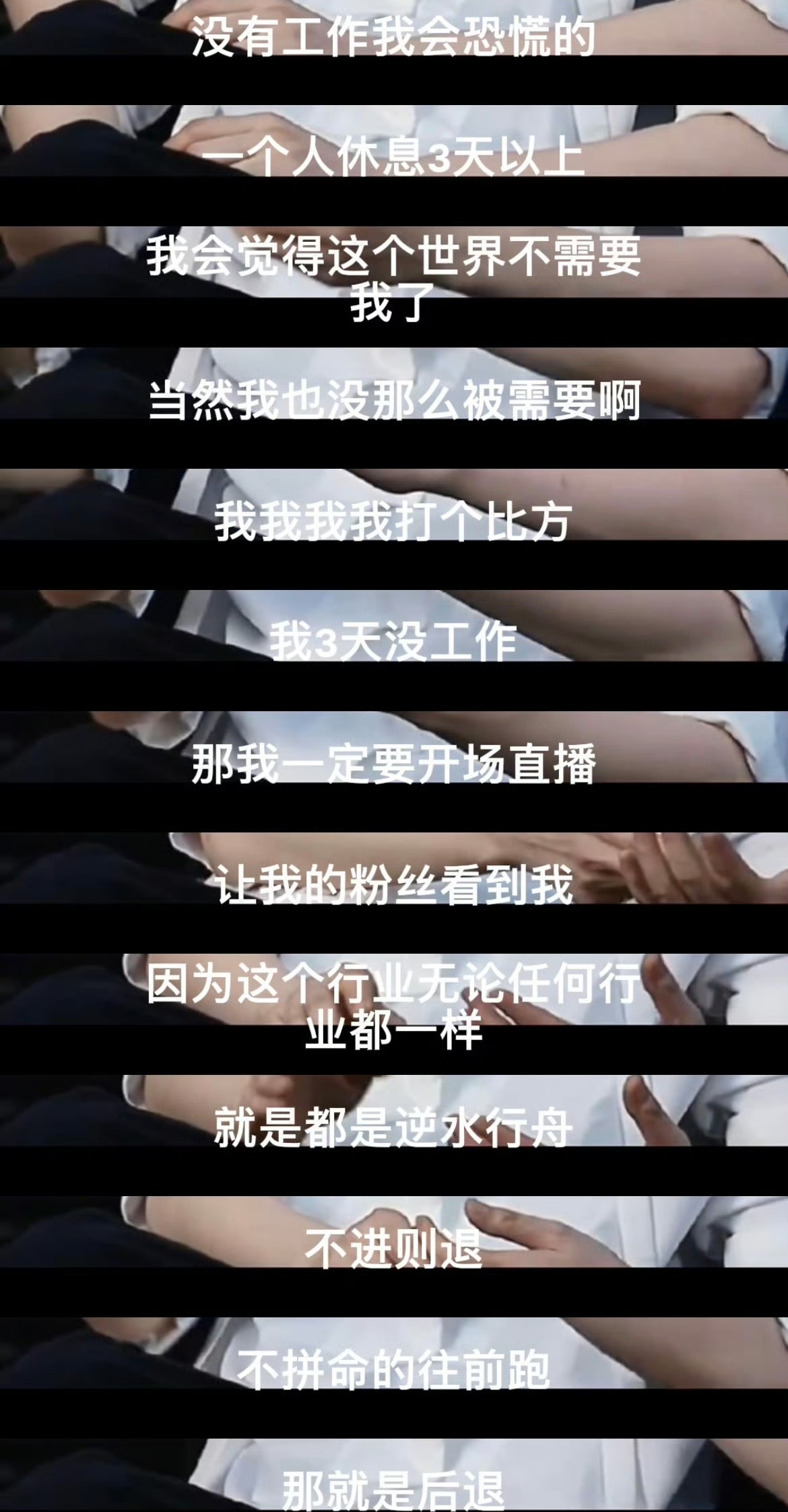

当聚光灯骤然熄灭,麦克风切断电流,娱乐圈的浮华如潮水般退去,留下的往往是艺人对生存最赤裸的焦虑。7 月 9 日,摩登兄弟刘宇宁在《北青娱见》专访中的剖白,像一道惊雷劈开了娱乐圈的光鲜外壳:”休息三天以上就觉得被世界抛弃,必须开直播证明自己还在行业里。” 这番话让千万网友看清,那些镜头前从容的身影背后,藏着怎样如履薄冰的坚持。

丹东老街的霓虹曾是刘宇宁最初的舞台灯光。这个身高 189cm 的东北小伙,早年在海鲜市场扛过凌晨三点的冻鱼,在烧烤摊颠过烫手的铁锅,后来抱着吉他在街头驻唱时,琴盒里零星的零钱就是生活全部的指望。2018 年直播浪潮席卷而来时,他抱着 “能多赚点钱就好” 的朴素想法,在老街巷口架起手机,没想到一唱就是三百多个日夜。那些日子里,他见过太多昙花一现的网红。今天还在直播间里呼风唤雨,下个月可能就彻底消失在流量海洋。这种亲历的残酷让他比任何人都明白:娱乐圈没有永恒的热度,只有不断奔跑的人才能留在赛道上。所以当其他明星还在纠结 “直播是否掉价” 时,他早已把镜头当成了生存的浮木 ——2020 年一年 46 场直播的纪录,不是为了炫耀勤勉,而是源于 “不直播就会被忘记” 的深层恐惧,像老水手紧攥船桨般不敢松懈。

刘宇宁的直播间永远飘着独特的 “烟火气”。没有精心打磨的台本,没有刻意堆砌的人设,他会盘腿坐在镜头前啃着炸鸡聊新剧,会因为粉丝刷的奇葩留言笑到飙泪,甚至能对着屏幕分析半小时 “石头剪刀布的概率学”。这种近乎 “反明星” 的真实感,恰恰成了他最锋利的武器。对粉丝而言,直播是与偶像最直接的情感联结。当《一念关山》里冷峻的宁远舟,突然在直播间哼起十年前翻唱过的《讲真的》,这种打破次元壁的瞬间,让观众感受到的不仅是追星的快乐,更是 “看着他从老街走向巅峰” 的参与感。而对刘宇宁来说,直播间的弹幕像实时跳动的脉搏 —— 每一条 “宁哥加油” 都是确认存在感的信号,每一次礼物特效都是对抗焦虑的安慰剂。这种默契在 2025 年 7 月达到了奇妙的平衡。当他因《地球超新鲜》海外录制和演唱会排练连续 28 天未开播时,超话里 “想念宁哥直播” 的话题阅读量突破 3 亿。粉丝们刷着 “三天定律失效了” 的调侃,实则藏着对他事业忙碌的骄傲。这种双向奔赴的理解,让直播早已超越了营业的范畴,成了一份无需言说的情感契约,在虚拟世界里生长出真实的根系。

在《书卷一梦》的片场,刘宇宁的剧本上永远爬满密密麻麻的批注。这个非科班出身的演员,手机里存着表演老师的紧急联系方式,哪怕是一句台词的语气起伏,都要反复琢磨到深夜。他比任何人都清楚:网红转型艺人的路有多难走,前有流量更迭的惊涛骇浪,后有专业领域的审视目光,稍有松懈就可能跌落谷底。这种危机感在娱乐圈其实普遍存在。顶流明星会因为曝光不足而彻夜难眠,新人演员会为没有试镜机会而辗转反侧,就连资深戏骨也常说 “三个月没戏拍就心慌”。只是很少有人像刘宇宁这样直白承认 —— 他把行业的生存法则撕开了一道口子,让观众看到那些光鲜亮丽背后,是怎样的如履薄冰,怎样的步步为营。直播对他而言,本质是对抗不确定性的武器。当影视项目周期漫长如隧道,综艺录制存在变数如迷雾时,只有直播间里即时的互动是可控的光亮。在这里,他能清晰地感知到 “我还被需要着”,这种确定感足以暂时抚平 “被行业抛弃” 的恐惧。就像他在一次直播里说的:”哪怕就一个人看,我也得播,证明我还在这儿呢。”

如今的刘宇宁早已不是那个需要靠直播谋生的街头歌手。《折腰》里的乱世枭雄眼神凌厉,《珠帘玉幕》中的权谋谋士心思深沉,演唱会场馆里座无虚席的观众掌声雷动,都在证明他早已站稳脚跟。但那份 “三天不工作就恐慌” 的本能,依然是刻在骨子里的生存印记,像老树上的年轮般清晰。或许这种焦虑永远不会完全消失,但它早已转化成了前进的动力。就像他在专访最后说的:”恐慌不是坏事,它能提醒我不能停下。” 在这个快速迭代的时代,能清醒地认识到危机,并用勤勉对抗焦虑的人,或许才能走得更远。而那些深夜直播间里的灯光,不仅照亮了他的坚持,也映照着整个行业最真实的生存图景,在喧嚣与寂静的交替中,闪烁着独特的光芒。

(文/人间观察员)

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6