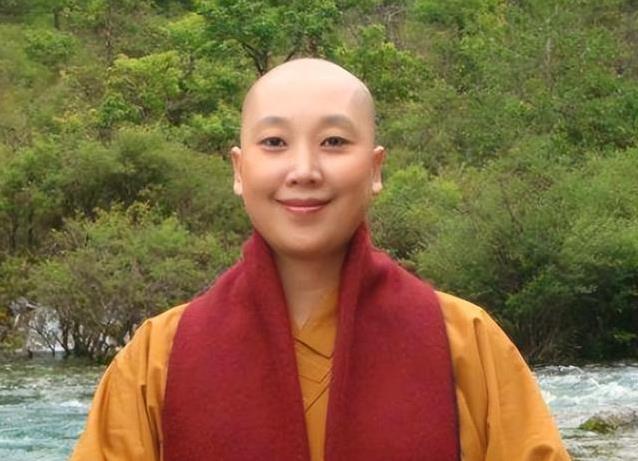

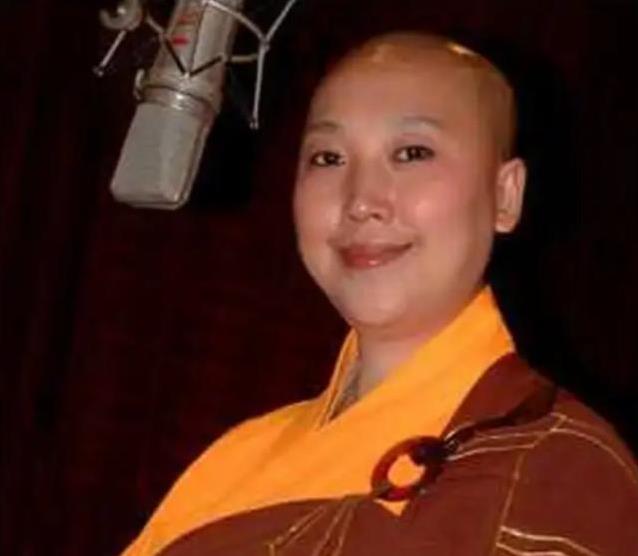

李娜一嗓子《青藏高原》,唱得全国广播站的磁带都卡壳了,可她却在最红的时候,悄无声息地跑去张家界出家了。这事听起来像拍电影,34岁的天后,事业如日中天,却直接关掉聚光灯,剃度当了尼姑,法号“昌圣”。她是怎么从万人追捧的歌坛大姐大,变成每天凌晨三点起床、吃两顿素斋的修行者的?

1997年,李娜34岁,正站在华语乐坛的顶点。她的歌《青藏高原》火到不行,街头巷尾随便一放,人人都能跟着哼两句。那句高音,简直像把天捅了个窟窿,至今没人能完全复制。她还有《嫂子颂》《好人一生平安》,这些歌随便拿一首出来,都是90年代的收音机常客。按理说,她这时候应该忙着开演唱会、发新专辑,赚得盆满钵满。可她偏不,户口一迁,直接搬到张家界,住进了山里的寺庙。

这操作,把所有人都整懵了。媒体傻眼,粉丝炸锅,连她远在加拿大的老母亲都急得飞回国。老人家跋山涉水,找到寺庙,只想劝女儿回心转意。结果呢?李娜没被劝回来,母亲反倒被她说服,干脆也留在庙里,陪着她一起吃斋念经。这一陪,就是快30年。母女俩在山里扫地、种菜、过着最简单的生活,像极了一对“修行搭档”。

李娜的起点,其实没那么风光。她出生在郑州,家里条件普通,年轻时进了河南省戏校,学的不是流行歌,而是正宗豫剧。花旦、老生,她都能演,舞台上稳得一批。凭一段《百岁挂帅》,她还拿过省里青年演员的大奖。可她不满足于只唱戏,硬是把传统戏曲和流行音乐混搭,搞出了自己的路子。比如《青藏高原》,她专门研究藏族民歌的腔调,还加了点现代合声的技巧,愣是把民族风唱成了国际范儿。

她的嗓子,简直是个奇迹。音域跨三个八度,从低音到高音,稳得像在钢丝上跳舞。她练声有多狠?七天七夜不出门,关在屋里一遍遍磨嗓子,邻居还以为她在装修房子。其实,她是在“装修”自己的声带。为了录《苏武牧羊》,她闭关几周,录完觉得不满意,推倒重来。《嫂子颂》唱出了农村女性的心酸,《好人一生平安》又温柔得像在哄孩子睡觉。她的歌,总能让人听着听着就红了眼眶。

可这么拼,代价也不小。长期高强度练声,嗓子磨出茧,脖子酸得只能平躺。她还老失眠,头痛得像针扎,免疫力差到三天两头跑医院。录歌时,她有时候是吊着点滴进录音棚,演出时嗓子哑了也得上。最难的,不是身体的累,而是心里的空。舞台上掌声如雷,她却觉得像站在真空里,啥也听不见。聚光灯越亮,她越觉得迷茫,像是不知道自己到底在唱给谁听。

终于,她受不了了。不是讨厌唱歌,也不是讨厌粉丝,而是她听不清自己心里的声音了。站在巅峰的她,选择了“归零”。她没开告别演唱会,没发声明,甚至没留下一首“收官曲”。直接剃度出家,成了“昌圣法师”。这事在当时,简直像乐坛丢了颗炸弹。有人猜她受了情伤,有人说她被娱乐圈排挤,还有人觉得她是炒作。可真相是,她压根没打算回头,连新专辑的影子都没有。

出家后的李娜,生活简单得像一张白纸。每天凌晨三点起,念经、种地,过午不食,晚上不吃饭。她和母亲在寺庙里,过得像隐居的“老姐妹”。她没完全和外界断联,偶尔录点佛教音乐,声音还是那么清澈,少了点舞台的张力,多了份内心的平静。这些专辑没怎么宣传,却在佛学圈火了,成了不少人的“心灵鸡汤”。

这事放到现在,估计也得上热搜。有人佩服她敢在最红的时候放下一切,有人觉得她“浪费”了大好前程。可李娜从没站出来解释过,也没在意别人的议论。她只是安安静静过自己的日子,像在用行动说:我不是消失了,我只是换了个地方生活。她的选择,像极了咱们普通人偶尔也想“逃离”生活的冲动。谁没想过扔下工作,找个安静的地方,过几天清净日子?

数据上,她的成绩确实牛。《青藏高原》发行后,唱片销量破百万,全国广播电台点播率第一,连续霸榜三年。她的歌,90年代几乎每家每户的录音机里都有。出家后,她录的佛教音乐专辑,累计发行超过50万张,虽然没上商业榜单,但在小众圈子里,影响力不比当年差。她的音域,至今是华语乐坛的传说,三个八度的跨度,连专业歌手都直呼“学不会”。

李娜的故事,乍看像个传奇,其实更像普通人的缩影。她拼尽全力爬到高处,却发现高处不一定有自己想要的答案。出家不是逃避,而是她给自己找了个新方向。就像咱们有时候也会迷茫,工作忙得昏天黑地,却不知道为啥这么累。她的选择,虽然极端,但也让人忍不住想:如果是你,敢不敢放下一切,去追自己真正想要的生活?

这母女俩在山里的日子,听着简单,却也有种让人羡慕的踏实。早上念经,下午种菜,晚上看看星星,没热搜,没流量,只有清风和自己。有人问她后悔吗?她没回答,但从她偶尔传回的歌声里,能听出一种平静。那种平静,不是装出来的,而是从心底长出来的。

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6