腾格尔站在舞台中央,戴着墨镜,扭着胯,唱着《野狼Disco》,全场观众笑得前仰后合。谁能想到,这个“搞怪大叔”曾是红遍大江南北的“草原歌王”,也曾因一瓶酒摔得头破血流,家破人亡。今天的他,带着满身故事,仍在草原上唱着属于自己的歌。

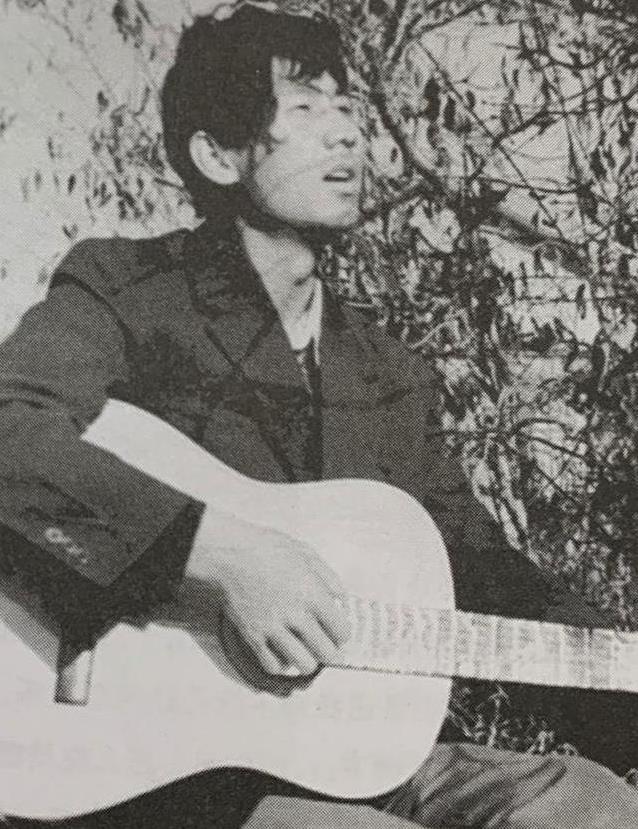

三十年前,腾格尔是中央民族歌舞团的年轻人,25岁就凭一首《蒙古人》火遍草原。那时候,他像匹脱缰的野马,攥着工资就冲进小卖部,三瓶二锅头下肚,赤着膀子在操场吼蒙古长调,惊得麻雀满天飞。朋友劝他省点花,他咧嘴一笑:“酒喝痛快了,歌才唱得响!”

年轻时的腾格尔,活得像草原上的风,逮着机会就往前冲。为了喝酒,他甚至跑去血站卖血,护士抽血时他闭眼哼歌,血一抽完,立马把钱拍在酒馆柜台上。那会儿他刚成名,演出费从几十块涨到几千块,腰间别着大哥大,顿顿烤全羊,朋友聚会从不缺酒。他拍着胸脯喊:“喝!明天我卖摩托车结账!”

钱来得快,去得更快。四年时间,三百多万家产变成一堆空酒瓶,墙角堆得像小山。他还欠了一百万债,妻子哈斯高娃再也受不了,选择了离婚。腾格尔醉倒在出租屋,满地狼藉,怀里还搂着空酒坛。那一刻,他才想起姥姥的话:“小马驹跑太快,当心摔断腿。”

九十年代末,北京的出租屋里,腾格尔拨通前妻电话,第六次听到忙音。他盯着床头褪色的全家福,月光洒进来,刺得眼睛疼。他翻出蒙尘的三弦琴,琴弦一响,草原的风声撞进胸膛。那是他写下《天堂》的时候,歌里那句“蓝蓝的天空”,像把刀子,割开他心里的伤。

《天堂》让腾格尔重新站上舞台,也带来了人生第二春。他遇到了小他18岁的舞蹈演员珠拉,俩人很快结婚,生下女儿嘎吉尔。腾格尔给女儿取名“嘎吉尔”,蒙古语里是大地的意思。他推掉商演,笨拙地给女儿冲奶粉,把她举过头顶,笑着说:“你是爸爸的草原。”

可好日子没过多久,2007年,三岁的嘎吉尔被查出先天性心脏病。腾格尔剪掉长发,烧了酒具,把女儿的小脚丫印在《天堂》唱片封底。病房里,他日夜守着,哼着《天堂》,嘎吉尔勾着他的衣角,声音细细地喊:“爸爸唱……”他唱了一遍又一遍,心却一次次往下沉。

三年后,嘎吉尔还是走了。腾格尔的世界像塌了一半,草原上再没他的歌声。他消失在公众视野,整整十年。直到2018年,他站上某卫视晚会,唱了一首重金属版的《隐形的翅膀》。观众笑得眼泪都出来了,可没人看见他攥话筒的手指关节发白,像在用力抓着什么不放。

后来他唱《野狼Disco》,戴着浮夸墨镜扭胯,台下欢呼一片,台后他却悄悄吞降压药。老友叹气:“他哪是搞怪,分明是拿自己的痛给观众找乐子。”腾格尔从没说过苦,但他把心里的伤,化成了歌声,唱给所有人听。

现在的腾格尔,不只在舞台上唱歌,还演戏、做公益,忙得像个陀螺。他回家乡内蒙古,投身治理草原,种梭梭林,守蒙古文化。手机里全是新栽的树苗照片,他蹲着检查滴灌管,像在哄婴儿睡觉。有次直播,网友问他后不后悔当年酗酒,他盯着镜头外的草原,沉默了半晌:“酒醒了,家没了。就像牧民丢了套马杆,杆子能捡回来,跑丢的马却找不回。”

腾格尔的故事,像草原上的风,吹过高低起伏,终要落回大地。他在呼和浩特唱新歌《苍狼大地》,沙哑的嗓子吼出岁月痕迹,惊飞一群鸿雁。人生再跌宕,根还是那片草原。他用歌声告诉大家,不管摔得多重,站起来,就能接着跑。

他的经历让人忍不住想:生活这匹马,跑得再快,也得悠着点,不然摔下来,疼的还是自己。腾格尔摔过,爬起来,带着伤继续唱。你说,他下首歌会唱啥?草原还在等着他的声音,你我又何尝不是?

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6