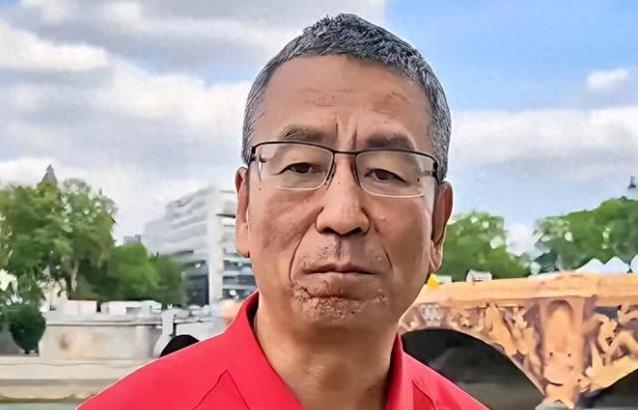

央视一哥风光无限,却被抑郁症击垮,56岁瘦成纸片人?

白岩松,56岁,头发全白,瘦得只剩55公斤,像是风一吹就能倒的“纸片人”。这位被大家叫作“央视一哥”的主持人,竟然被重度抑郁症折磨到差点不想活了。谁能想到,聚光灯下的他,背后藏着这么多不为人知的故事?

白岩松确诊抑郁症的时候,正站在事业的顶峰。2008年北京奥运会,他的主持让全国观众记住了这个幽默又犀利的声音。节目一个接一个,观众的期待像一座山压在他肩上。他每天熬夜背稿,恨不得把每一句话都说完美,生怕让喜欢他的人失望。慢慢地,他开始怀疑自己:这么拼到底是为了啥?头发大把掉,后脑勺甚至秃了一块,1米79的个子,体重从80公斤掉到55公斤,整个人瘦得让人心疼。

压力像个无形的绳子,越勒越紧。白岩松每天都在问自己:我真的是大家说的那个“优秀主持人”吗?还是只是因为名气,大家才捧着我?这种自我怀疑像个黑洞,把他的精神一点点吞噬。他睡不着觉,脑子里全是乱糟糟的想法,甚至开始觉得活着没意思。最严重的时候,他动了轻生的念头,觉得自己可能撑不下去了。

就在这个时候,他的妻子朱宏钧成了他最大的依靠。她发现白岩松状态不对,赶紧带他去医院检查。医生的话像一盆冷水泼下来:重度抑郁症,情况很严重。朱宏钧没有放弃,她开始24小时陪在他身边。家里所有尖锐的东西都被收起来,防止他做出傻事。晚上他睡不着,她就坐在床边,像哄孩子一样给他讲故事、唱歌,用温暖一点点化解他心里的冰。

为了让白岩松好起来,朱宏钧带着他去大自然散心。他们逛北京的胡同,感受老北京的烟火气,听街头大爷大妈聊天,看小贩吆喝卖糖葫芦。白岩松以前工作忙,从没时间感受这些生活的气息。现在,他慢慢学会放下压力,试着跟普通人一样生活。他们还一起去公园散步,呼吸新鲜空气,看树叶摇晃,听鸟叫。这些简单的事,成了他对抗抑郁症的“药”。

白岩松的低谷期持续了整整五年。这五年,他停工了一年,彻底离开聚光灯。他没有告诉老母亲自己停工的事,怕她担心。每天早上,他还是会穿得整整齐齐出门,假装去上班,其实是去图书馆看书,或者在公园里发呆。他试着用这些方式让自己平静下来,但效果并不好。直到妻子的陪伴和时间的治愈,他才一点点走出那片灰暗。

白岩松的童年也不容易。他出生在内蒙古,家里原本过得还不错,但8岁那年,父亲因病去世,家里就像塌了天。母亲一个人撑起家,日子过得紧巴巴。白岩松小小年纪就变得懂事,曾经想过辍学打工,帮母亲减轻负担。母亲却告诉他:家里再难,也不能放弃读书,追求自己的梦想。这句话像一颗种子,种在了他心里。从那以后,他不再贪玩,放学就回家看书,埋头学习。高考时,他考上了中国传媒大学,开启了新的人生。

大学里,白岩松的普通话带着浓浓的内蒙古口音,别人听他说话都觉得别扭。他学的又是播音主持,口音不标准,基本没机会上台。为了改掉口音,他每天对着磁带练习发音,一个字一个字地抠,直到普通话说得比谁都溜。他的努力没白费,毕业后,他被老师推荐到《中国广播报》,从最基层的活干起,一步步成了央视的主持人。

白岩松的主持风格跟别人不一样。别的新闻主持人照着稿子读,语气板板正正,他却能把复杂的新闻讲得像聊天一样简单明白。他的节目《新闻1+1》火遍全国,因为他总能用中立的态度说出自己的看法,让人听完觉得“有道理”。观众喜欢他接地气的风格,称他为“央视一哥”。可谁也没想到,这份光环也成了他的负担。

重回央视后,白岩松像是换了个人。他不再追逐名气,也不再强迫自己站在最亮的聚光灯下。他开始用更真实的方式做新闻,关注普通人的生活,传递温暖和正能量。比如,他会聊聊街头巷尾的民生问题,用幽默的语言把复杂的事说明白。他的节目里多了一份人情味,也多了一份对生活的热爱。

如今,56岁的白岩松头发全白,瘦得让人心疼,但他精神状态比以前好多了。他曾说,只要还能做新闻,他就会一直干下去。新闻对他来说,不仅是工作,更是一种生活方式。他用自己的经历告诉大家:生活再难,也总有走出来的时候。

白岩松的故事让人感慨。生活就像一盘菜,有时候酸甜苦辣都得尝一遍。他从童年的困境中走来,靠努力成了家喻户晓的主持人,却在最辉煌的时候被抑郁症拉进低谷。幸好,有家人的陪伴和自己的坚持,他挺了过来。他的经历也让人思考:我们是不是也该慢下来,好好感受生活,多陪陪家人?

白岩松的坚持,也让人看到了中国新闻人的韧性。他用自己的方式,把中国的故事讲给更多人听。他的节目不仅传递信息,还带着一份对社会的关怀。他的努力,让更多人了解中国的变化,也让世界看到中国新闻人的风采。

你有没有被白岩松的故事触动?生活中,我们是不是也该学会给自己一点喘息的空间?欢迎留言说说你的想法!

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6