潘虹站在火车站台,10岁的小女孩抱着父亲的骨灰盒,泪水模糊了双眼。那是1964年,她坐了三天三夜的火车,从上海到哈尔滨,只为送父亲最后一程。这件事,成了她人生中最刻骨的记忆。

那年,潘虹的童年结束了。父亲是苏联专家,母亲改嫁后,继父对她很好,却因特殊年代的冤屈自杀。10岁的她,独自面对失去亲人的痛,眼神里从此多了一抹挥不去的忧郁。后来,她在电影里演的那些悲情角色,眼神里的哀伤,都是从心底流出来的。

17岁,潘虹被分配到崇明岛农场喂猪。每天和泥巴、饲料打交道,汗水混着尘土,谁能想到,这个女孩会成为中国第一个登上《时代周刊》的女演员?命运的转机来得突然。1973年,上海戏剧学院到农场招生,老师一眼看中她那双会说话的眼睛。她抓住了机会,考进了上戏,从此走上演艺路。

1979年,潘虹主演《苦恼人的笑》,开始崭露头角。1981年,《杜十娘》让她一夜成名。1983年,她凭《人到中年》的陆文婷,拿下金鸡奖最佳女主角。那年,她29岁,和刘晓庆、斯琴高娃并称影坛“三朵金花”,风头无两。1988年,她登上美国《时代周刊》封面,成为中国第一位获此殊荣的女演员。

拍戏时,潘虹从不敷衍。演《股疯》里的售票员,她天天挤公交,观察售票员怎么说话、怎么收钱。她演得太真,连老售票员都怀疑她是不是干过这行。她的认真,观众看得见,角色活在银幕上,也活在观众心里。

24岁,潘虹在拍《奴隶的女儿》时认识了美工米家山。他比她大7岁,稳重体贴,像父亲一样照顾她。后来,他转型当导演,两人结婚。外人看来,这是才子佳人的好故事。可惜,潘虹太拼事业,一年到头泡在剧组,8年婚姻,两人相处不到400天。米家山拿出日历,圈出他们见面的日子,只有380天。

米家山问她:“要家还是要事业?”潘虹选了事业。离婚那天,她坐在他自行车后座,哭了一路。后来,她在采访中说:“米家山是我这辈子最爱的人。”米家山只回了三个字:“她真敢。”这段感情,成了她一生的遗憾。

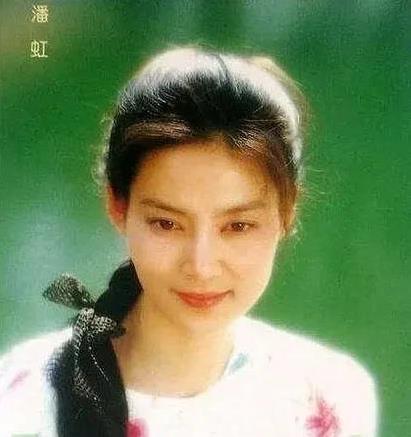

年轻时的潘虹,被称为“悲情皇后”。她演的女性,命运坎坷,眼神里满是故事。到了中老年,她转型演妈妈、婆婆。《当婆婆遇上妈》《虎妈猫爸》里,她演的强势婆婆,让观众又爱又恨。有人问她:“演这种招人嫌的角色,难受吗?”她笑着说:“观众恨我,说明我演到位了!”

现实里的潘虹,和角色完全不同。她温和、低调,从不炒作,也不爱上综艺。她说:“演戏是我的工作,生活是我的归宿。”2003年,49岁的她皈依佛门,剃了短发,开始吃素。她说,社会太浮躁,她想让心静下来。

如今,71岁的潘虹和90岁的老母亲住在上海老小区。路人拍到她拎着菜篮子买菜,穿着白T恤、黑裤子,朴素得像普通老太太。家里没保姆,窗台上摆着佛经,几盆兰花开得正盛。她说:“年轻时把戏演完了,现在只想安安静静过日子。”

你觉得潘虹的选择对吗?如果是你,会怎么选?欢迎在评论区聊聊!

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6