流浪地球系列的魅力:从科幻到现实的桥梁

在浩瀚的科幻电影宇宙中,《流浪地球》系列犹如一颗璀璨的星辰,以其独特的东方视角、宏大的叙事格局和深刻的科学内涵,成为了连接科幻与现实的重要桥梁。该系列电影不仅让观众在视觉上享受了一场场震撼的盛宴,更在思想上引发了人们对未来科技、人类命运以及伦理道德的深刻思考。

科幻设定与科学理论的交织

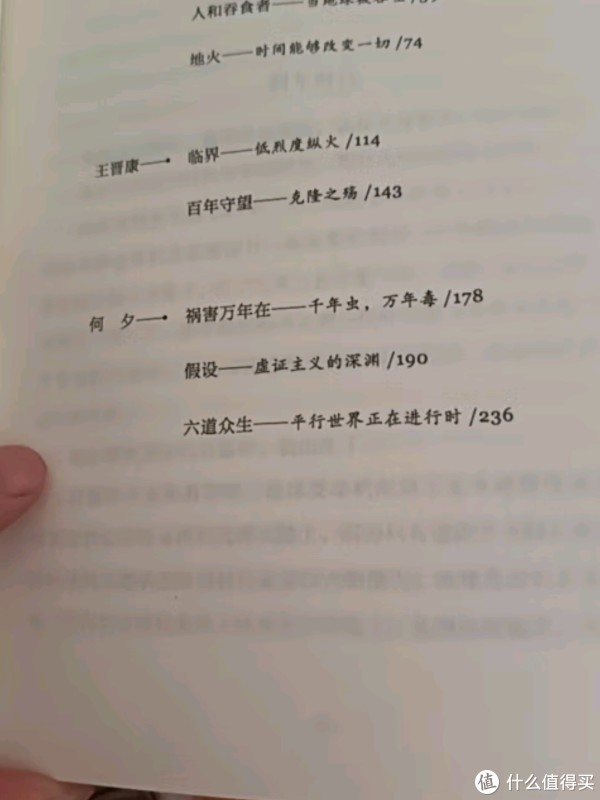

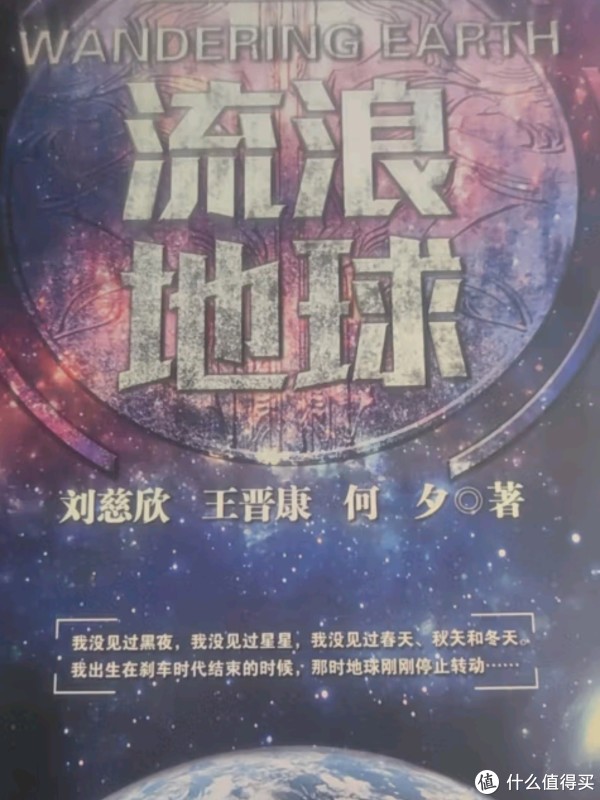

《流浪地球》系列电影基于刘慈欣的同名小说改编,构建了一个宏大而细腻的科幻世界观。在这个世界里,太阳急速衰老膨胀,即将吞没整个太阳系,人类为了自救,提出了一个名为“流浪地球”的大胆计划——在地球表面建造上万座发动机和转向发动机,推动地球离开太阳系,用2500年的时间奔往另一个栖息之地。这一设定不仅充满了天马行空的想象,也蕴含着丰富的科学理论。

电影中的行星发动机,其核心技术是重元素聚变,这是一种在现实中尚未实现但理论上可行的能源方式。核聚变作为人类终极能源的愿景,在电影中得到了极致的展现。此外,电影还涉及了逃逸速度、恒星演化、引力弹弓等科学概念,这些元素不仅增强了电影的科幻色彩,也为观众提供了一次科学知识的普及。

现实世界的科技映射

值得注意的是,《流浪地球》系列电影中的科幻设定并非完全脱离现实。相反,它们在一定程度上反映了现实世界科技发展的趋势和可能。例如,电影中推动地球的核聚变发动机,在现实世界中正被中国的超导核聚变托克马克装置(EAST)以及国际联合建设的热核聚变实验堆(ITER)所研究。虽然目前的核聚变技术还无法实现电影中那种推动地球的壮举,但科学家们正在不断努力,朝着这一目标迈进。

此外,电影中的太空电梯、量子计算机等科幻元素,也在现实世界中有着不同程度的进展。日本的碳纳米管量产技术、中国的太空探索计划、合肥本源量子实验室的量子芯片研发等,都在一定程度上预示着未来科技的可能走向。这些现实世界的科技进展,不仅为电影的科幻设定提供了科学依据,也让观众在观影过程中感受到了科技的力量和未来的希望。

科幻与现实的伦理拷问

《流浪地球》系列电影不仅展示了科幻设定与现实科技的交织,更在剧情中融入了深刻的伦理道德思考。例如,在《流浪地球2》中,图恒宇为了女儿执着于数字生命研究,这一情节引发了观众对于生命本质、科技伦理和人类未来的深刻反思。当科技发展到一定程度时,人类是否应该追求数字永生?这种追求是否违背了生命的本质和伦理的底线?

同时,电影中的人类团结协作、共同对抗危机的宏大叙事,也体现了中国人骨子里的家国情怀和集体主义精神。这种精神在现实中同样具有重要意义。面对全球性的挑战和问题,如气候变化、资源短缺等,人类需要像电影中那样,团结一致、共同应对,才能找到解决问题的出路。

结语

《流浪地球》系列电影作为连接科幻与现实的桥梁,不仅让观众在视觉上享受了震撼的盛宴,更在思想上引发了人们对未来科技、人类命运以及伦理道德的深刻思考。它让我们看到,科幻并非完全脱离现实,而是现实世界的某种映射和延伸。在这个充满挑战和机遇的时代里,我们需要像电影中那样,保持对科学的敬畏和信仰,不断探索未知的未来。

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6