2008年的主机战场硝烟弥漫,市场正处于一次重大代际更替的转型期。PS3与Xbox 360带来的高清画面与更强硬件性能,使第六世代许多经典系列面临技术重构与市场定位的双重挑战。

对Capcom而言,这是一段既熟悉又陌生的旅程。

彼时的他们刚刚凭借《生化危机4》与《鬼泣3》重塑了恐怖游戏与动作游戏的行业标准,却又不得不在新时代的语境下重新定义自身的产品线,在PS3/Xbox 360的高清化浪潮中重新证明自己。

《鬼泣4》便诞生于这样的开发背景之中——它既是技术展示,又是品牌延续;既要继承但丁的华丽衣钵、维系老玩家对但丁角色与高难度连段系统的期待,又必须提供一种更低门槛的游玩方式,以争取新世代玩家的青睐;既要展现Capcom第七世代的技术实力,又得带着和《鬼泣3》同样预算的锁链来跳舞。在结构与风格上,它被迫承载过多目标,最终,这部作品和它同年的难兄难弟成了游戏史上最矛盾的标本:其动作系统获得广泛认可,几乎成为谈论到动作游戏不得不提的经典案例;而流程设计则饱受诟病,成为玩家集中批评的对象。这种割裂感贯穿了整部作品,也成为《鬼泣4》在系列中独特而复杂的身份标签。

我曾经用“独属于2001的璞玉浑金”来形容《鬼泣》初代,它是一个完成度很高的作品,也是一个很纯粹的作品——那是块未经雕琢却浑然天成的黑曜石,每个切面都折射着第四开发部对于3D动作游戏最原始的想象。它的系统相对简洁,但叙事、节奏与探索结构高度协调,构成一个紧凑而纯粹的动作冒险体验。

而对于《鬼泣》初代制作人小林裕幸来说,看得出来,他很喜欢他领衔开发的那块“皇冠上的宝石”,但Capcom在第七世代复刻的不是初代荣光,更像是三上真司当年所经历的“没有经费、不得不砍”的困境的延续——一种所给予开发资源与设计目标预期不匹配所导致的妥协。

尽管《鬼泣4》作为系列的正统续作承载着沉重任务,但在其复杂的开发背景中,我们依然能看到制作组有意延续初代传统的努力。无论是哥特风的教团建筑群、还是熟悉敌人射击与暗色空房走廊,都在有意致敬2001年那个尚显粗糙却意图鲜明的起点。

只不过,与其说这些内容是“传承”,不如说它们更像是一种迷茫中的回溯:当新的路径尚未明确,最稳妥的选择就是模仿自己。问题在于,《鬼泣4》并不是初代,它无法重回那段试验性与原创力并存的开发黄金期,而玩家也不会再对一次“红衣少年的诞生”感到惊奇。

正因如此,《鬼泣4》被冠以“4”之名,并不只是系列编号的延续,它也隐含着一个宏大的野心:构建一个足以与初代分庭抗礼的、属于新时代的《鬼泣》宇宙。这个宇宙不仅有新主角尼禄,还规划了魔人系统的演化、全新反派架构,以及多角色之间的对抗与交集。只可惜,这些内容大多停留在艺术设定集的纸面上。

而那些最终被封存在开发文档和设定集中的废案设计,更像是一道道被永久冻结的可能性——它们不仅揭示了《鬼泣4》原本的野心,也无声佐证了这部作品为何始终像个尚未脱壳的胚胎。这些被砍掉或冻结的设定,大致可分为两类:其一,是在后来的作品中实现、复用的构想;其二,则是永远被冰封在项目废案文件夹中的“失落篇章”。

最引人注目的,莫过于尼禄本人的魔人觉醒设定。在《鬼泣4》中,尼禄并未完全魔人化,而是以背后灵的形式短暂显现。这种模糊而不完整的处理方式,甚至因为这个设定让当时贴吧老哥们就“尼禄是不是维吉尔转世”而疯狂考据,比如游戏中追求Power这种名台词,直到后来设定集曝光了尼禄的私生子身份,尼禄真实身份这件事情才被正式盖棺定论。然而在设定集里面,是有真正的尼禄魔人形态:和维吉尔的魔人形态一样,其左臂向外延展、形成如刀鞘般的装甲结构,下摆呈现出翼状延展,对角式头冠则明显致敬斯巴达的魔人形态。这一设计既承接了他“斯巴达之血”的宿命线,也具备足够的美术表现力,如果当时真的投入开发,必然会引发围绕“维吉尔转世”的更大争议。

相较而言,《鬼泣5》中真正实装的尼禄魔人,反而更偏重爽感与色彩氛围,未必在视觉上比原案更具张力。

而谈到尼禄,不得不提另一个被彻底废弃的形象:贵公子风格的尼禄。该形象服饰剪裁优雅、表情收敛内敛,与后来《鬼泣5》中登场的V在气质上极为接近。事实上,V这一角色部分正是源自这一废案的再利用,从侧面也解释了为什么V与尼禄在视觉上存在某种“并列兄弟”的感官印象,我第一次玩《鬼泣5》真以为维吉尔又来个私生子。可惜的是,当年这一设定因过于接近维吉尔的气质而被放弃。

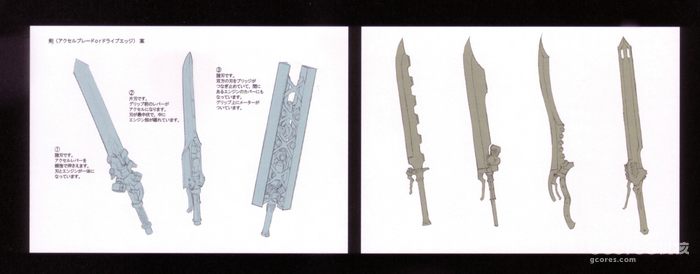

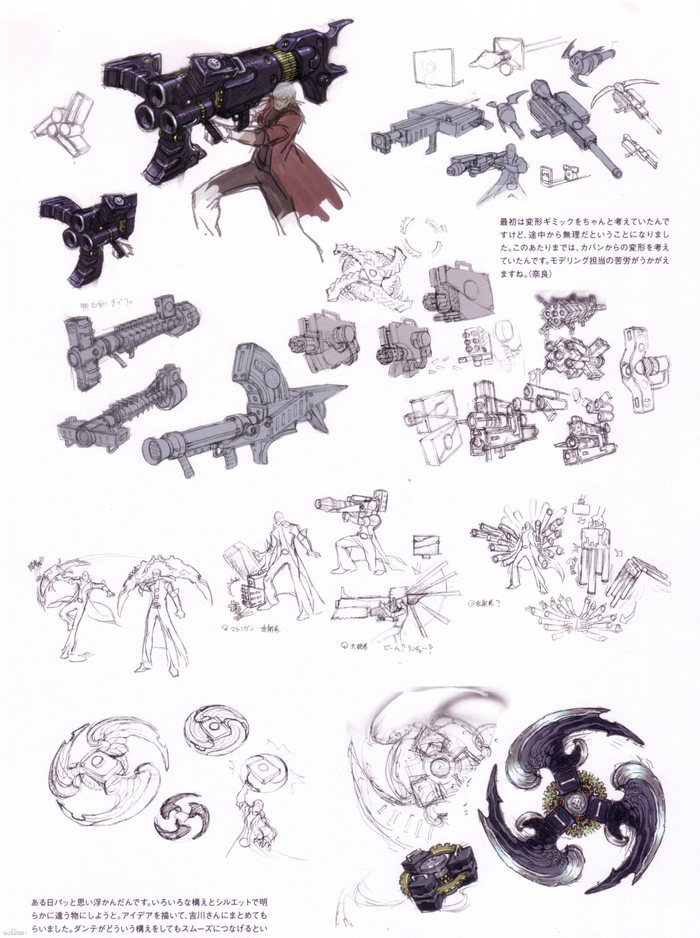

尼禄的武器绯红皇后,其变形设定同样未能完整实现。在设定集中,我们能清楚看到绯红皇后(Red Queen)曾被设计为三种形态可切换的武器系统:双刃、片刃、巨刃。每种形态都配有独立的动画设定图与战斗逻辑说明,甚至包括切换时的机械变形效果,显然意图构建一种可动态切换节奏与攻击范式的高级武器玩法。这种机械变形风格一方面向当时流行的“机关兵器”美学靠拢,另一方面也试图借此提升尼禄与但丁战斗风格的差异化。相比最终成品中只有“充能斩”与几个基本连段的绯红皇后,这份废案充满野心,却最终未能落地,成为最具代表性的“系统遗骸”之一。

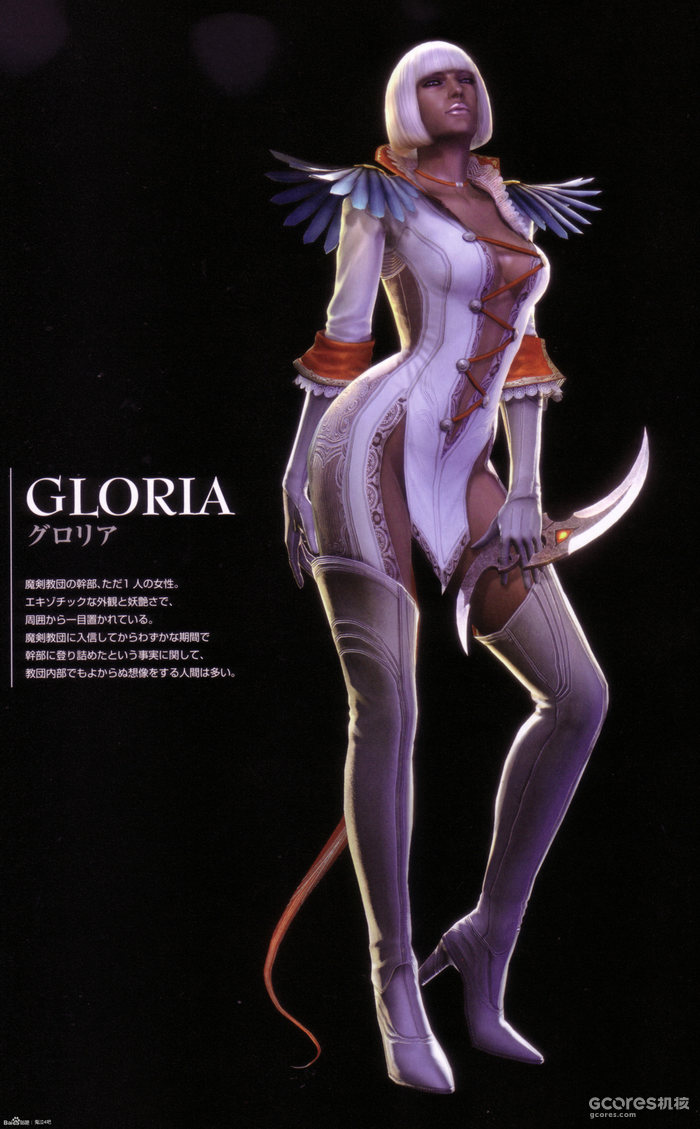

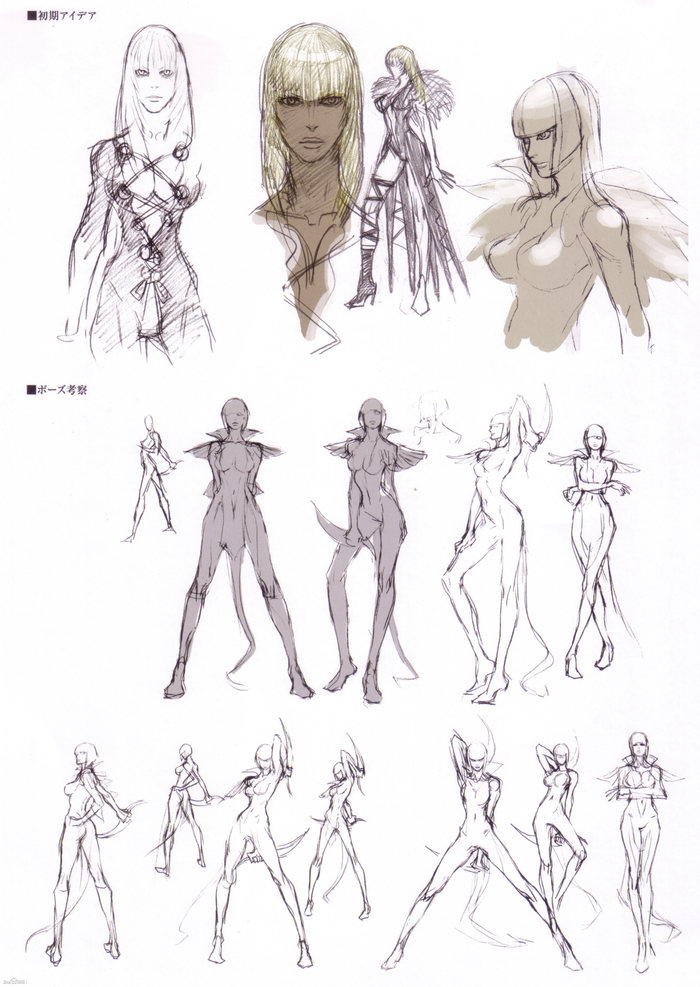

另一个典型的例子是Gloria这一角色。作为剧情中神秘现身、造型颇具争议的女性角色,Gloria的存在本应承载《鬼泣2》遗产的某种回响。她的战斗模组设定被广泛认为是对“露西亚”的间接致敬,同时也在一开始被许多玩家解读为“女版维吉尔”。然而在实际游戏中,这个角色只出现在几段意义不明的过场动画里,既无可操作剧情,也无明确角色弧线,最终她的全部实质内容仅存于未被启用的模型文件与设定文档中,甚至连《鬼泣4SE》也只是作为皮肤出现,并不存在可以游玩的“双刀”露西亚。

在正式游戏中,她仅以几个性感挑逗的过场演出留下模糊印象,身份虽被明确为崔西伪装,但她的实际战斗能力与剧情功能始终未得到展开。考虑到其极具维吉尔式冷峻气质的原始立绘与模组,不排除她原本被规划为Boss战单位乃至可玩角色的一种构想。也就是说,这个角色的存在意义可能远不止于“卖肉”(要真只是这样,那你真的学到《战神》的精髓了,卡),而是被预算所迫而遭遇整体削弱的产物。

当然,没用上的还有很多,初次游玩《鬼泣4》的玩家,往往会被其场景变换深深震撼——那几乎是一场在视觉层面上精心编排的四季巡游。前一刻还行走在阳光明媚的街道上,转眼便踏入了银装素裹的冰原;穿过哥特式的古堡,跃下飞溅的瀑布,又忽然置身于藤蔓密布的热带雨林之中。而当你还沉浸在雨林的潮湿闷热中,一个转角,就已来到秋意肃杀的教团本部——漫天落叶随风飘洒,静静堆积在那座仿佛唱片般旋转的老桥之上,洒落在那座仿佛老唱片般沉静的桥上,像是时间也在此处驻足凝视。

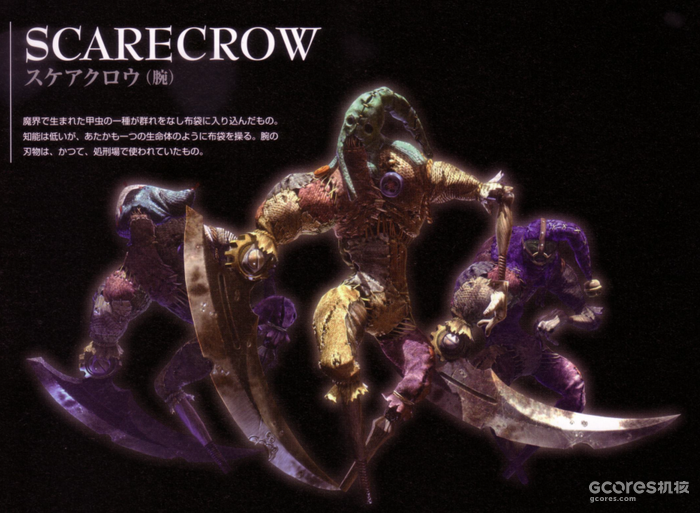

而这种反常的季节气候基本上是因为领主级别的恶魔降临人界所带来的影响,相匹配的,领主级恶魔的到来还会伴随同类型的下位恶魔出现。

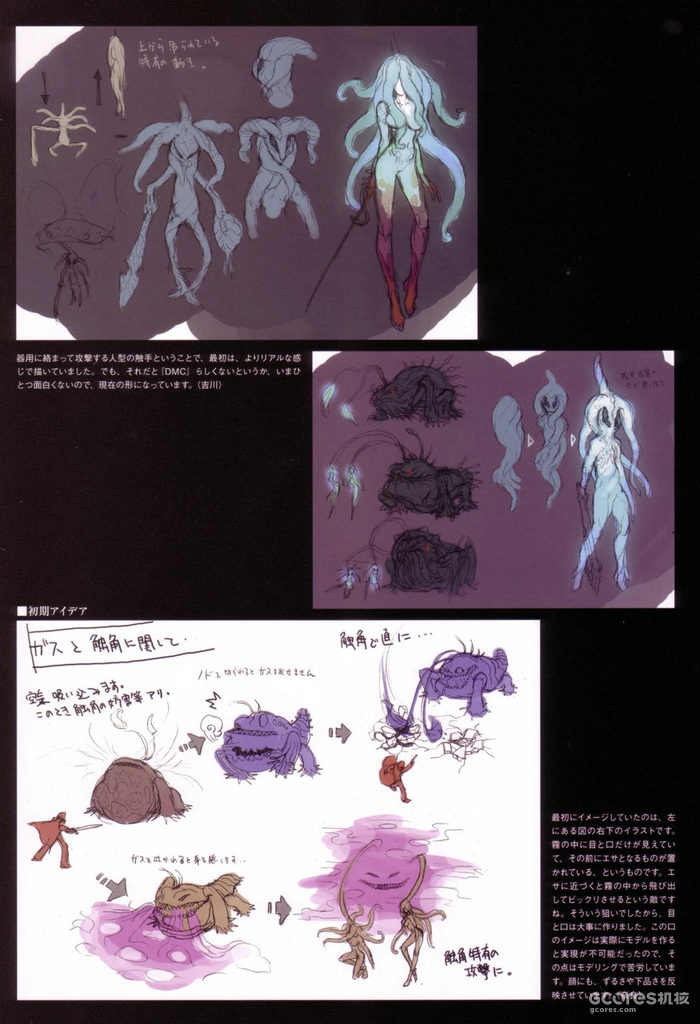

比如热带雨林里面那些种子是花蛇的子嗣,花蛇很明显不是FUTA,那么有母亲也必然有父亲,而很可惜Capcom直接让小种子们变成了单亲家庭,爸爸木龙直接无了。

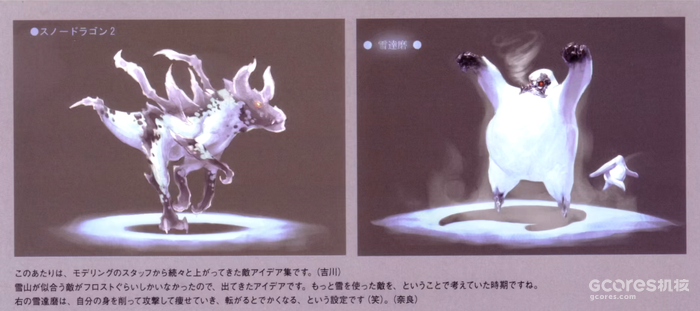

不知道有没有人纳闷为什么但丁穿过冰原的时候,刷的怪是火属性的地狱犬?原因其实是这里原来是冰猎犬和雪达摩,可惜不知道什么原因,最后也没能落地。

复读三次打BOSS这个在上一篇文章已经骂过了,这里我们看看原本这些应该有B格的BOSS在原设中的二阶段都是什么样子的。

火牛贝利亚,原本是有浮空状态的,并非双足站立而是直接像飞马一样悬浮的状态,可能是考虑到这是尼禄的第一个BOSS就没想着做这么难(那你放第一个干什么?),于是删掉了(那但丁打得时候为什么不能加回来?)。而原案中还设计了被教团魔改的贝利亚:平行宇宙中,在被尼禄击败后,贝利亚并没有选择逃跑,而是直接战史,结果被教团回收并做成了守门人。

冰蛙巴尔,正式因为它的到来,城堡才白雪漫天。大蛤蟆这个也是离谱,我才晓得那两个蓝精灵的建模是姬莉叶的果体……

大舅哥,无敌双刀流,第一次见三手霸王的。

除了小BOSS砍了内容之外,最终大BOSS教皇也没能逃脱这个悲伤的命运。教皇,前任骑士团队长,在废案里我们能够看到站立的教皇进行了义肢化改造,“归天”仪式后回归变成少年形态,而自身原本拥有三阶段形态的BOSS战和玩家对决,而且还是作为但丁的对战BOSS。但这些设定大多被压缩或整合,成为如今看起来颇为草率的最终战部分。

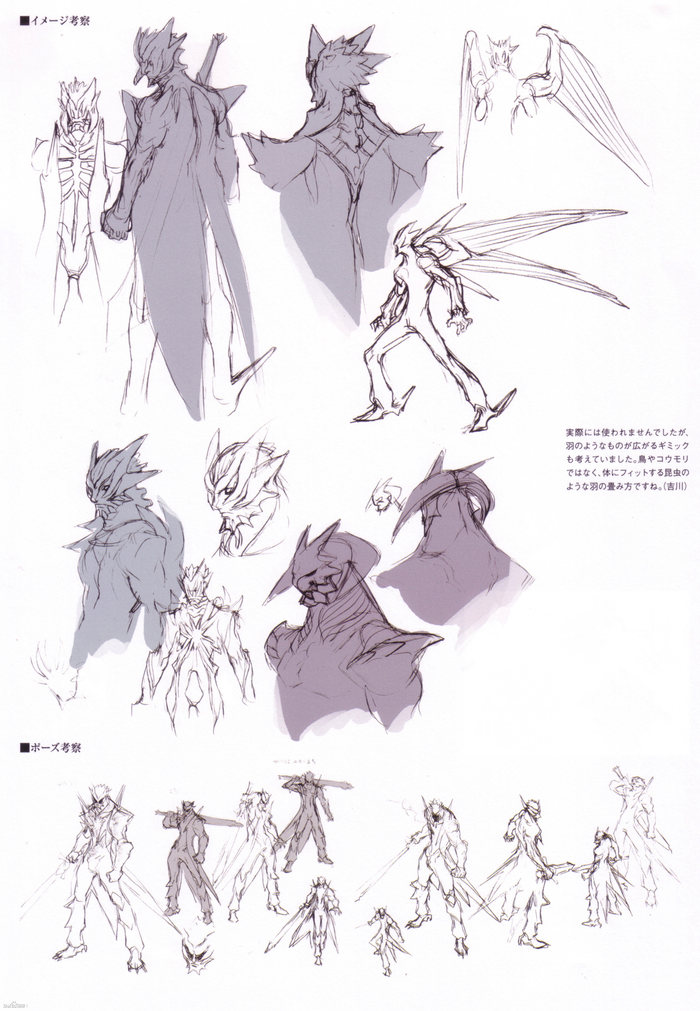

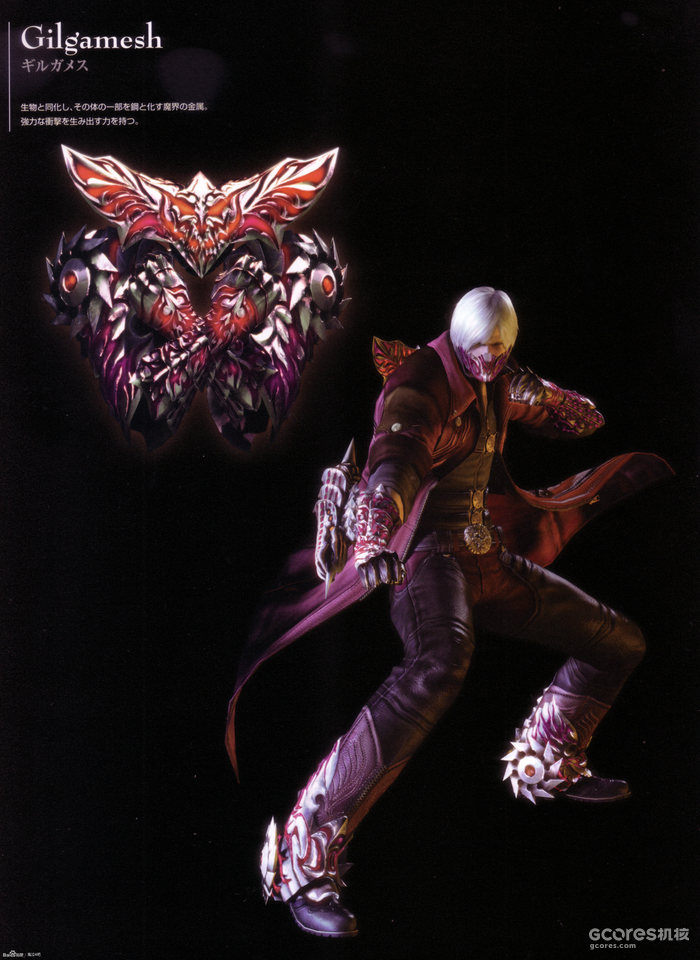

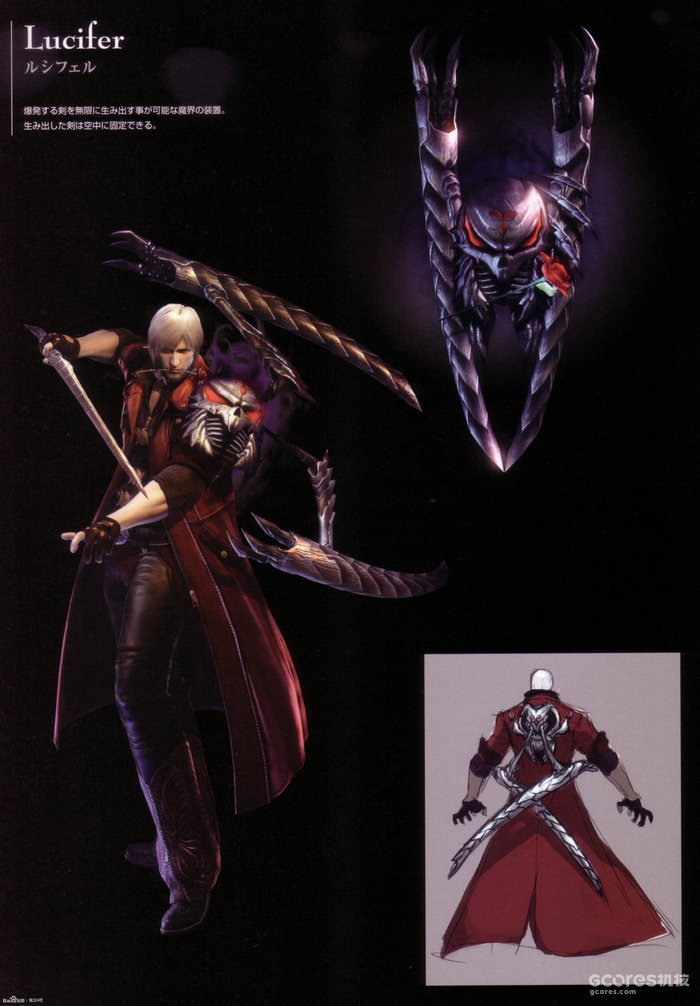

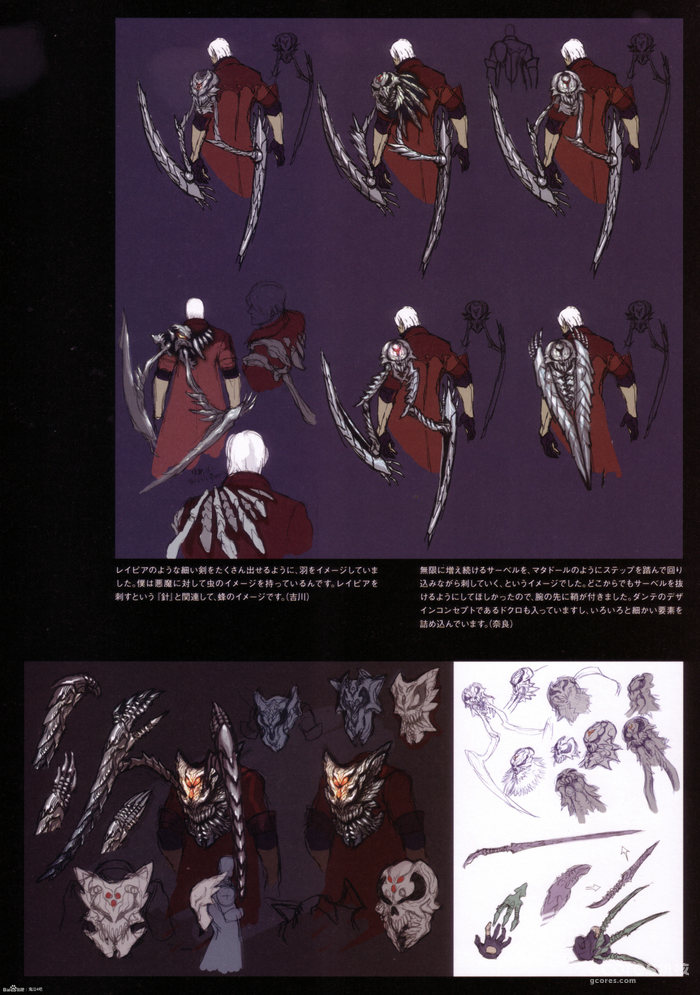

而在所有遭遇削减的角色中,受害最深的或许还是但丁。根据设定集中披露的设计草图,但丁原计划拥有三种不同风格的魔人形态,分别对应叛逆大剑、吉尔伽美什与路西法。然而,这些形态最终未能开发完成,只保留了最基本的“剑魔人”作为唯一形态。更令人唏嘘的是,《鬼泣5》中登场的“真魔人”形态,其实早在《鬼泣4》的开发期就已完成设计,也就是说,2019年玩家们所赞叹的“最终形态”,实际上只是一次对十年前废案的再利用。

如果说角色设计的废案折射了叙事维度的遗憾,那么战斗系统上的遗珠,则直接指向了《鬼泣4》这部作品在战斗深度与风格化上的“未完成感”。

如果说角色设计的废案折射了叙事维度的遗憾,那么战斗系统上的遗珠,则直接指向了《鬼泣4》这部作品在战斗深度与风格化上的“未完成感”。

其中一个最具代表性的设定,来自吉尔伽美什与路西法的融合设计。在原始设定中,这套融合体武器并非现有游戏中“拳脚+投刺”的组合,而是一种腿部附带鞭刃的踢击战斗模组。设定集里的图稿清晰显示了这套“路西法化吉尔伽美什”的样貌——层叠式的链鞭结构包裹在小腿外侧,攻击时随着高踢动作猛然甩出,具备远距离扫击与缠绕能力。这套设定后来转化为了《鬼泣5》中尼禄的鞭子手,但其原始用途,原是属于但丁的。

也就是说,卡普空曾想让但丁在《鬼泣4》中拥有一套具备范围控制与物理牵制能力的近战形态,显著不同于当时已有的重拳爆发流派。但这个设计最终被砍,也使得吉尔伽美什在正式游戏中仅停留在“重量拳套”的基础功能层级,缺乏鲜明的战术特征,但好在有着全系列最强的祖宗拳。

与之类似,路西法本身在废案中还有一个双刀流形态。设定集右下角,左手无尽剑,右手则拥有类似金刚狼式的利爪结构。这一设计方向本应打造出一套节奏迅捷、攻势凌厉的极端进攻流派,与吉尔伽美什的厚重打击形成高对比。但在资源分配限制下,这“一剑一爪”的复杂模组最终被合并为现有的投刺与延时引爆机制,牺牲了其格斗设计上的纵深。

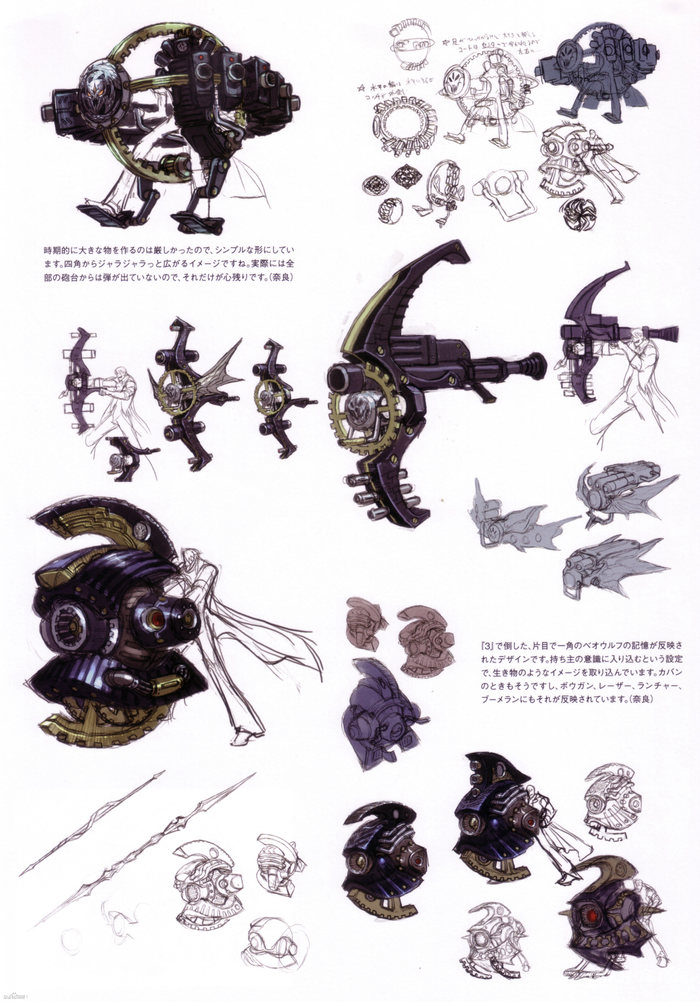

而最具潜力、也最令人惋惜的废案,毫无疑问是潘多拉系统。如今我们所见的潘多拉,仅具备箭炮、激光与飞行箱等少数形态,形式感有余,但战术连贯性不足。但在最初设计中,潘多拉不仅是一种“形态变换型”热兵器,更是一种“记忆武器”:它会根据使用者的战斗经验与情感记忆变化出对应的旧武器。也就是说,原计划中潘多拉能变形为前三作中出现过的所有热武器,包括《鬼泣3》的月神枪、螺旋狙击炮、火箭筒、甚至还有“炎龙侠”式的爆裂光束形态。

这一构想如果成真,潘多拉将不仅仅是《鬼泣4》中最具可玩性的武器之一,也将成为整个系列对自身历史的一次绝妙整合。它本可以承载起对系列美学与战斗风格演化的回顾,也能为玩家带来前所未有的多样战术组合——从狙击定点清除,到火箭面杀控制,甚至可展开记忆触发类联动系统。然而最终,这些形态只出现在美术稿与说明文本中,游戏内仅留下七种可用形态与一个在实际战斗中少有实用性的“潘多拉盒计量系统”。

《鬼泣4》的“未完成感”不仅体现在重复利用的关卡和Boss,也体现在角色设定与剧情线索的悬而未决。玩家很难不意识到,这部作品其实早已为后续铺下了丰富的设计蓝图,但这些设定,在整整十一年后的《鬼泣5》问世之前,一直被束之高阁,任其尘封。

更令人愤懑的是,哪怕是2015年推出的《鬼泣4 特别版》,也没有将这些遗珠一一实现。新增角色虽然一定程度上延长了游戏寿命,却依旧回避了核心系统的修补与世界观线索的填补。许多原本可以扩展为完整剧情线的内容,只存在于概念草图与设定集的注脚中,仿佛这场故事只在平行世界中圆满过。

归根结底,这并不是“技术问题”,也不是“创意不足”,而是一个最现实的资本问题:在高清转型初期的2008年,卡普空在动作游戏这个本就资源密集的赛道上选择了精打细算,压缩预算、控制规模、复用资源。我们如今在《鬼泣5》中所见的所谓“回归”,其实更多是对当年被砍掉内容的一次迟到交代。要是当年多给一点经费,哪怕只是把潘多拉真正做完、让尼禄的魔人建模动起来……也许我们今天讨论的,不是《鬼泣4》的“遗憾”,而是《鬼泣》系列的高峰。

尾

Capcom在《鬼泣4》中原本试图实现的目标——吸引更广泛的受众——最终未能完全达成。回顾游戏本身,虽然设计了更适合新手上手的主角尼禄,不再将平台独占于索尼,而是扩展至多个主机与PC,甚至尝试推出名为《Refrain》的移动版,但这些策略在落地过程中始终显得保守与摇摆。Capcom 渴望扩大游戏的玩家规模,却又因为害怕失败而拒绝更多投资,这种矛盾焦虑的病态心理不仅仅反映在《鬼泣4》上,第七世代的Capcom可以说是昏招频出,《鬼泣4》的崩盘只是Capcom决策疲软的一个缩影。

《鬼泣4》如同一部被腰斩的史诗。它用红刀系统启蒙了新一代玩家,用鬼手投技革新了处决演出,用风格变换解放了动作深度,却在资本与创意的撕扯中坠入半成品的深渊。那些删减的怪物设计、未实装的魔人形态、草草回收的伏笔,都在可操作角色身上投射出讽刺的影子——但丁的连招段子越是华丽,越映照出整体完成度的苍白无力。

这或许正是尼禄作为新主角所背负的宿命。他的鬼手能撕裂恶魔,却挣脱不了Capcom的预算枷锁;他的红刀可焚尽万物,却烧不穿商业游戏开发的保守铁幕。当玩家在血宫中第千次练习 JC 飞燕时,那个关于“斯巴达之孙子”的完整故事,早已与他魔人变身的废案一同,被封存在魔剑教团的遗迹深处。

十六年的光阴将这部作品淬炼成矛盾的琥珀——一半凝固着划时代的锋芒,一半封存着太多仓促的裂痕。它不是新神登基的加冕礼,而更像是卡普空在第七世代门槛前失手打翻的调色盘,半幅泼墨成动作天尊的封神绘卷,半幅洇染为未竟遗憾的声声叹息。《鬼泣4》的真正悲剧不在于它做了什么,而在于它"差点就能成为什么"。

(娱乐责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6