着眼于变化,而不只是着眼于空白。

文 | 郑立涛

写在前面:

过去很多年里,几乎每隔2-3年都会有“中国企业服务元年”的呼声。最近一波小高潮是2020年疫情后的资本市场狂热,但2021年底至今,热潮渐退,不少投资人和创业者都不得不面对现实——虽然企服在海外市场方兴未艾,但它在中国的发展远没有大家想象的那么顺遂。

企服在中国为什么发展缓慢,可以从很多维度进行分析,例如产业结构、人均GDP、用工成本、管理理论成熟度等等。但抛开宏观叙事,从行业层面如何更好寻找破局点、识别伪机会?文本尝试从这个角度做一些研究。

这篇文章来自我前段时间一次线下分享的上半部分,整理编辑后发布。它代表我近几年关于SaaS行业投资与创业的思考—— 投资的本质是押注于变化,只有变化才会涌现新的机会;创业的本质也是如此。 如果底层缺乏变化,理论上行业应该维持原本的格局,不会有新公司崛起的空间。

尤其在中国,企业服务还有很长的路要走,如果所选择的领域长期缺乏底层变化,很难有公司可以不借助势能创出很大业绩。每位创业者在寻找机会时都应该花更多时间琢磨:所选择的领域是否存在什么底层的变化?所做的方向是不是顺应了这样的变化?

不仅局限于企服赛道,或许这也是一个值得每位创业者朋友仔细思考的问题。

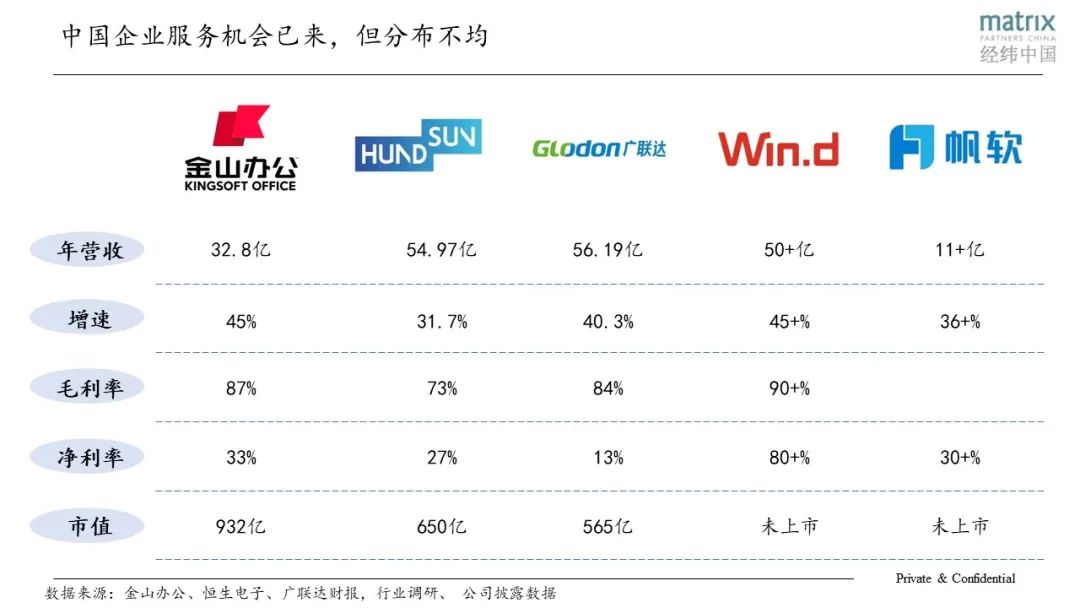

中国企业服务机会已来但分布不均

这几年企服行业高高低低,很多从业者和投资人都经历了充满期待到逐渐认清现状的历程。中国的企服赛道显然没有大家想象的那么好,但实际上也未必有很多悲观的伙伴想象的那么差。我们看中国诞生的优秀企业服务公司,哪怕不提金蝶用友这些老牌强者,上市公司里也有:

-

金山办公,32.8亿年营收,45%年增长率,87%毛利率,33%净利率,932亿市值;

-

恒生电子,54.97亿年营收,31.7%年增长率,73%毛利率,27%净利润率,650亿市值;

-

广联达,56.19亿年营收,40.3%年增长率,84%毛利率,13%净利润率,565亿市值;

…

而在非上市公司里,有:

-

万得资讯,50+亿年营收,近两年45+%年增长率,90+%毛利率,80%+净利润;

-

帆软,11+亿年营收,36%的年增长率,30%+净利润率;

-

帆软旗下纯SaaS形态的简道云,年营收也已经过亿,过去几年都是翻倍增长,并且每年都盈利;

…

以上公司不全是纯SaaS形态,但都是盈利能力、增长速度都很优秀的企服公司。此外还有聚水潭、北森、神策等等,各有亮点,不一而足。

有这样的企业在,完全否定中国的企服市场肯定是不客观的。 今天中国的企服机会已经出现,甚至已经出现了很多年,只是这些机会的分布极不均匀。 在更广泛的企服领域里,企业们依然经营得非常吃力。

为什么有些领域的企业赛道成就了大的公司,而有些领域,虽然海外的对标公司发展得非常好,但他们的中国门徒却步履维艰?

作为企服赛道的投资人,我过去几年看了近千个企服公司,在日常工作中花了很多时间研究那些行业领先者的打法,及成长历程。很有意思的点在于,能够成功起势的公司并不是没有瑕疵。 从来都不是完美无瑕的公司才能发展做大,在有各种瑕疵的情况下依然能够发展成很大的企业,恰恰证明了支撑他们崛起的那些要素更有代表性也更值得我们关注。 分析他们,或许会对我们有一些启发。

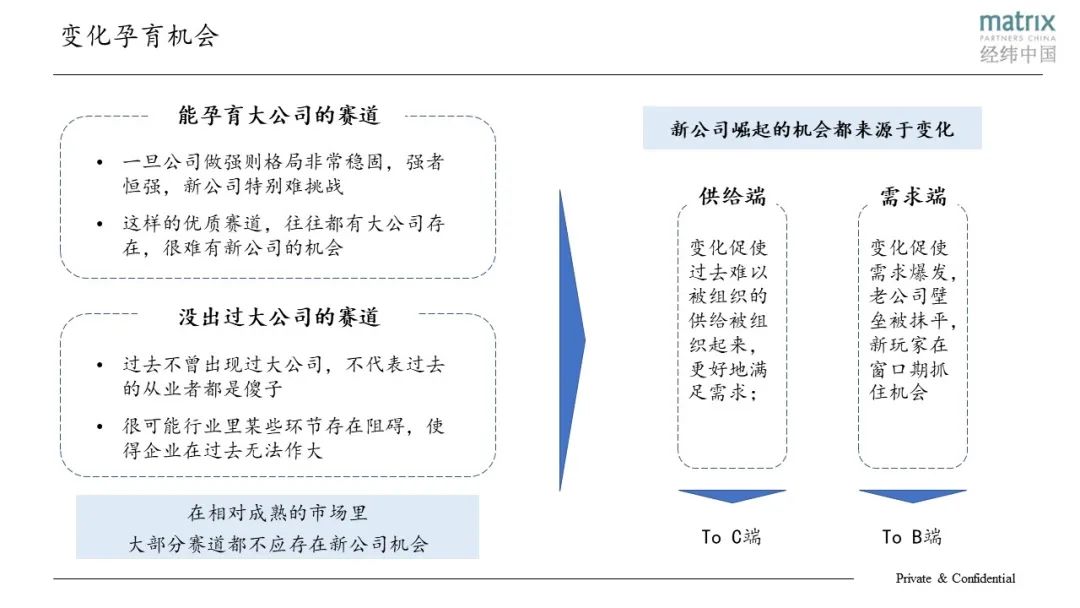

变化孕育机会

什么样的环境能孕育企业服务的机会呢?

从商业常识而言,在一个相对成熟的市场里,大部分赛道都不应该存在新公司的机会。

赛道有好坏之分, 不是所有赛道都能成就大企业。 能成就大企业的赛道都有一个特征,就是一旦公司做强以后格局非常稳固,新公司特别难挑战,大企业才能强者恒强。但反过来说,一个具备这样特征的赛道,很难有新公司的机会。

还有很多赛道,迄今为止都没有大型企业出现,这些领域往往各有各的问题。过去10年都不曾出现过大公司,可能不代表过去的从业者都是傻子、把握不住机会,而是行业里某些环节存在阻碍,使得企业在过去无法做大。

根据过去我们的研究, 创业机会来自于外部环境的变化。 变化打破了成熟市场的稳态,让新公司有机会崛起。

我们可以把这种带来机会的底层变化分成两类:供给侧和需求侧。

本质上新公司能成功崛起,要么是当外部某个巨大变化发生时,促成某些过去难以被组织的供给被组织起来,更好地满足需求;要么是需求迅速爆发,老公司辛辛苦苦垒起来的壁垒突然被变化抹平,这时候如果有新玩家恰好在窗口期把握住机会,迅速利用势能找到切入角度和扩张路径,就有机会占住新领域,建立属于自己的壁垒。

To C端的变化往往来源于供给侧。 例如点外卖的需求一直存在,过去顾客只能保存自己常去的餐厅电话,需要点外卖时打电话下单,体验很差、配送也不及时;而移动互联网的渗透激活了存量的线下餐饮门店产能,使得外卖在中国极大普及,诞生了美团、饿了么;例如海外消费者对物美价廉服装的需求一直存在,中国也一直有优质且成本低廉的供应链,但过去物流、供应链都不足以支撑跨境的供需匹配;而随着跨境物流基础设施逐渐成熟,诞生了以SHEIN为首的一批跨境电商公司。

To B端创业则不同。根据我的观察, 中国To B端的行业变化往往来源于需求侧。 To B的创新大多是渐进式创新,很少有一家公司的成功源于在供给侧塑造了一个过去完全没出现过的解决方案。这是一个很有意思的现象,背后的原因或许可以再单独写一篇文章来探讨,也欢迎大家留言讨论。

几类To B能带来红利的变化

概括而言,我们目前看到的推动To B行业快速发展的变量(或者说红利)可以分为五类:

1、客户行业迎来高景气度周期

如果回顾中国最成功的一批企业服务公司,会发现基本上都享受到了客户行业高景气度的红利。

过去20年是中国金融行业、地产行业的超级上升周期,金融行业孕育了恒生电子、万得资讯,地产行业成就了广联达、明源云。他们的客户在超级红利周期里快速扩张,对信息化系统的要求非常迫切又来不及自建,给了第三方企服公司巨大成长机会。这四家企业的年营收分别是55亿、50亿、56亿和22亿,并且拥有极高的利润率和极高的市占率,是中国企服公司里绝对的标杆。

地产、金融,这是很罕见的超长景气度周期;过去几年我们也见证了一些相对更短更急促的景气度周期:

2020年以来,全世界最大的变量莫过于新冠疫情。疫情直接促使了很多变化,例如海外线下零售业态坍塌与跨境电商行业蓬勃发展、在线音视频行业爆发、以及全球化移动办公与协作,这几个变化催生了很多高景气度行业以及蓬勃发展的2B端需求:

在 跨境电商 领域 ,由于卖家的快速发展,对SaaS的需求也迅速提升,不少SaaS公司都迎来了非常令人震惊的增长速度。

例如2015年成立的店小秘,过去一直发展平稳,2020年初差点出售给国内一家上市公司,却突然迎来跨境电商大红利,自此业绩扶摇直上,很短时间里就成为了独角兽;再例如积加、马帮等服务跨境电商卖家的ERP企业,都在行业苦苦耕耘了不少年,直到2020年的行业爆发,很短的时间就做到单月大几百万的现金收入。

这一批公司是非常典型的,当下游行业迎来高度景气周期时,服务他们的SaaS公司业绩也得到了很大的促进。当时我还交流过其他一些很有特色的企业,例如三年时间做到几个亿收入的紫鸟浏览器;例如仅仅当时二十多人小团队却一年有大几千万收入、纯PLG获客的卖家精灵等等。要知道,中国大部分企服公司,其中不乏团队光鲜得多、耕耘于“规模大得多的市场”的,不仅做出规模难、盈利难、客户留存难,在规模很小的时候维持良性的增速也都很难(具体怎么样的指标是健康,可以参考上一篇文章《优秀SaaS公司的共性》),因为需求不够强烈或者显性,很多公司连PMF的门槛甚至都摸不到。比较了足够多挣扎在生存线上的企业服务公司后,大家会更明白这些跨境电商SaaS公司当年的数据有多么难得。

实时音视频 领域也是非常典型的案例。受到疫情影响,做线上在线音视频的企业迎来超强红利,那一年最典型的案例或许是Clubhouse,很短时间里从默默无闻的3人小团队一跃成为全球知名的线上活动APP,而它背后的服务提供商声网也享受到下游客户高景气度的红利,在2020年做出了100%的年增长,年营收一下子跃升到1.3亿美金(要知道,它在前一年的增长只有40%)。

另一家很典型的企业是2014年成立的Classin,给教育行业客户提供在线教学的一站式解决方案。公司之前很长时间都处于默默无闻的状态,很多年都没拿过融资,但随着2020年疫情的爆发,线上教育变成超级刚需,给Classin的收入带来非常剧烈的增长,一年估值从3亿美金涨到了10亿美金,又涨到了30亿美金。

当然,声网、Classin在2021年都受到教育行业政策的重创,但线上实时音视频的趋势在全球范围内都不可逆,今天这些公司都在积极布局海外市场,并且也都有不错的成绩。

只要有客户行业高景气度的红利,甚至就连看上去很垂直的 游戏领域 ,都能有发展得很好的企服公司。例如数数科技,针对游戏企业提供类似神策的数据分析服务,得益于游戏行业客户付费能力和意愿都很强,公司做到年营收近亿,盈利性和增速都非常亮眼。

当然,在客户景气度红利大的时候,识别红利能维持多久、控制好对长期增长的预期也很关键。例如今天地产行业、跨境电商行业都有一定程度的景气度回落,这对于领域内的企业是阶段性的挑战,但扎实的企业会在周期里将较弱的对手挤出市场、进一步扩大市场占有率。

同时,红利能带来增长,但增长过后,公司能沉淀出什么样的构建商业壁垒,也是值得思考的问题。大机会往往也意味着激烈的竞争,能够借势而起拼的是执行力,但起势之后能否占住市场,非常考验商业模式的设计。

2、客户需求发生变化

2B行业还经常起作用的一个变量是客户在需求层面的变化。

还是拿疫情举例,2020年的疫情直接导致了全球范围内的企业都被迫进入远程办公、远程协同的工作模式,直接触发了:

-

企业对 在线会议软件 需求的爆发。2020年是Zoom的业绩爆发式增长的一年,国内的腾讯会议也充分抓住了Zoom在国内不够稳定的契机,做出了非常好的增长业绩;

-

企业对 协同工具 的需求爆发。2020年以来,带协同属性的生产力工具迎来快速发展,例如Figma、Notion、Miro、Airtable等等,也带火了PLG这个概念。本质上这些公司的爆发很大程度源于远程工作与协同常态化后,知识工作者们亟需一套工具来完成日常的工作与协同,这样的需求由于疫情推动,已经从“nice to have”演化成了“must to have”,很多公司在疫情之前已经蛰伏并默默打磨了很多年产品,受到疫情推动后迅速爆发。

-

北美企业全面接纳远程办公,同时也开启了 全球化雇佣 。远程工作使得很多北美企业发现,程序员、SEO、市场营销等岗位完全可以雇佣印度、东欧、南美甚至非洲的员工,一方面能解决北美招聘难的问题,也大大降低了用人成本。这个需求爆发的背后,崛起了一批包括Deel、Remote、Papaya在内的公司,为全球化雇佣提供合规与发薪服务,这些公司都在很短的时间里创下了罕见的2B端成长纪录,例如Deel只用了2年时间就做到了1亿美金ARR。

上述这三类情况,红利并不来自于客户景气度的提升,而直接来源于客户使用行为发生改变。上述的这些领域并非没有老玩家存在,例如在线会议软件有Cisco&WebEx、Polycom,生产力工具领域有PS、Sketch、GoogleDoc、Excel等等,雇佣合规领域有ADP,但是由于外部的剧变,新的用户群、新的需求被激发,这时如果新玩家能抓住老玩家没反应过来的时间窗口,很有机会乘势而上。

聚水潭 也是典型的在老品类里抓住客户需求变化而崛起的公司。

电商ERP并非新需求,早在聚水潭之前,电商行业已经有易店宝、管易等等很多老牌玩家存在。但在2015年前后,电商行业迎来巨大转变:15年前,成规模的商家数量很少,而15年后日单量过千的商家逐渐增加。过去单量较少时,简单的订单管理工具加上打单工具就可以满足需求;但当日单量逐渐增大后,商家管理需求日渐复杂,尤其是SKU很多且杂的服装、百货等卖家,当日单量上一定规模时,他们不光需要管好订单,还亟需管理好仓库以确保顺利理货、打包、发货。

聚水潭抓住了这个需求侧的变化,推出了兼顾订单管理和仓库管理功能的OMS+WMS一体化产品,同时学习阿里体系搭建了自己的销售铁军,通过地推+定期上门帮客户理仓库等服务,迅速获得客户信任。对于很多服装品类的商家而言,理得清清楚楚的仓库是非常直观的价值呈现,这种接地气的打法迅速帮助聚水潭获得了良好口碑。同时这套体系也支撑聚水潭在定价更高的情况下能抵御低价竞争:竞争对手要撬聚水潭客户,只能压低价,但低价难以支撑同等程度的服务,因此优质客户很难被撬动。

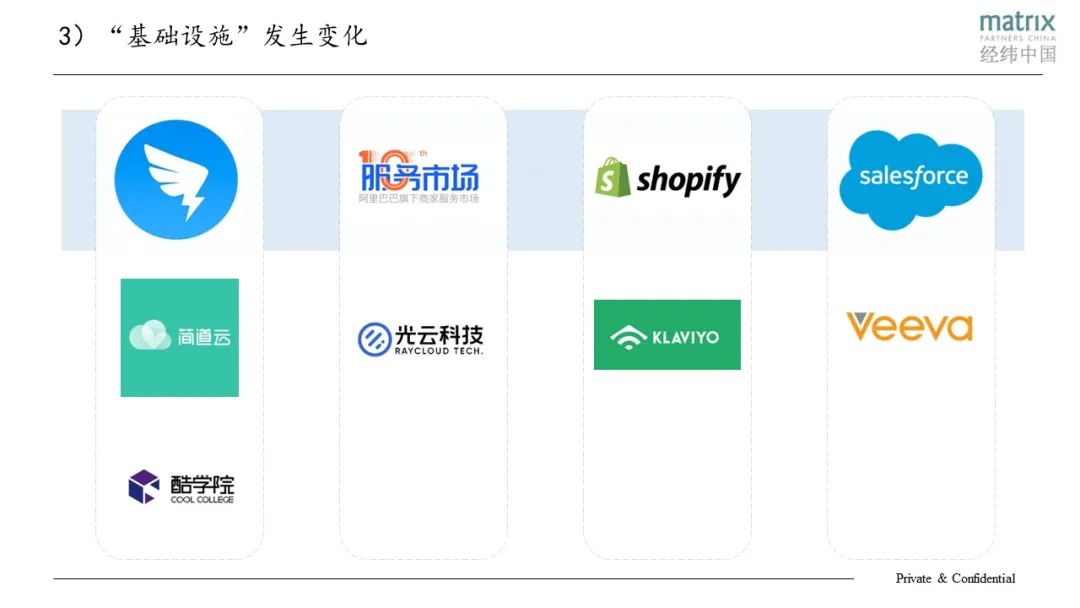

3、“基础设施”发生变化

另一类变化就是“基础设施”的变化,或者说超级平台的崛起,例如钉钉、企微、飞书等等。有了这些平台,用户不再需要单独安装、部署一套SaaS系统,而可以直接在平台上开通使用权限,与IM直接结合使用。

我们在调研钉钉生态的客户使用习惯时发现,由于IM本身是高频功能,基于它来做各种SaaS功能的操作,很大程度上降低了使用门槛。同时钉钉生态上的SaaS产品可以直接调用钉钉的组织架构信息,能够节省客户不少维护架构的工作量。此外,钉钉有一个很大的存量用户池,也方便了2B公司对潜在客户的触达。

2B软件在触达需求侧时往往会遇到两个问题:精准触达有意向客户困难、产品难以上手。基于钉钉生态做SaaS,两个问题都能得到一定程度的解决。

简道云 是典型的享受到钉钉生态发展红利的企业。钉钉帮助早期的简道云积攒了第一批客户,后期简道云逐渐降通过自己的市场销售体系低了对平台的依赖,做到了“借假修真”。目前简道云已经是一家年回款过亿、每年维持翻番增长且保持盈利的公司,是国内很罕见的优质纯SaaS企业。

酷学院 也同样是钉钉生态红利的受益者。E-Learning其实是一个老场景,赛道里充斥着云学堂、时代光华等等老牌企业,而酷学院硬生生借助钉钉生态支持,服务了以百丽为代表的一波客户,迅速击穿线下连锁赛道并扩张到各行业,同时也构建了独立销售地推团队,逐渐降低了对钉钉平台的依赖。目前酷学院也做到了近亿的年回款,创造了很亮眼的增长业绩。

以上两家公司都很好地借助钉钉生态完成第一波客户积累,然后逐渐构建市场销售团队,低对平台的依赖。钉钉平台上也有很多产品显著不够完善的公司,客户反馈很普通,却也能借助钉钉的滋养每年赚取几百万到上千万的收入。这侧面验证了当超级平台崛起时,对于平台生态企业发展会有很好的促进。

2B端的大平台,除了钉钉企微飞书这类IM,还有例如淘宝卖家服务市场、Salesforce、Shopify插件生态等等。淘宝卖家服务市场孵化出了年营收几个亿的SaaS上市公司光云软件;Veeva依托Salesforce生态、Klaviyo依托Shopify生态,都做到了一定规模。往往这类平台就像“基础设施”,使得需求侧能够更便捷地被SaaS公司触达,也更容易上手使用,对SaaS公司有比较好的加持。

但同时,如果完全依托于平台,公司一定会触摸到天花板。单一平台,哪怕规模再大,其客户规模终归有限,并且也不排除其扶持自己嫡系部队,或者抑制平台上SaaS公司一家独大的可能性。今天的光云科技就在努力走出对淘宝生态单一平台的依赖,尝试构建自己的销售和服务体系。公司这几年财报上的增长和盈利情况都不尽如人意,很重要的原因就是,作为淘宝卖家服务市场上最大的SaaS厂商,光云已经几乎触摸到了该平台上能获取的客户的天花板,随着淘宝卖家市场增长逐渐见顶,光云也同样受到较大影响。

好的企业能够借助平台而起势,但如何突破平台的天花板,也是更长期的核心问题。

4、合规驱动

最后一类需求侧的变化,是合规驱动的需求。

合规对很多企业而言是决定生死的大事,非常刚需,因此往往客户付费意愿很高,并且也愿意溢价选择更靠谱、更受信任的服务服务商(因为合规方面一旦出错,所付出的代价是巨大的,很多企业宁愿不在这些问题上贪小便宜),因此,这个领域存在一定品牌效应。

满足合规需求的公司往往都活的很不错,其中也诞生了不少机会:

-

四大会计师事务所是典型合规驱动的生意;

-

A股有15家上市的检测公司,其中年营收过20亿的有7家,也是典型的合规驱动。

-

中国的网络安全行业大部分是受到等保合规需求驱动;

-

财税领域里,用友金蝶满足了财务合规要求,近两年费控赛道发展迅速,也是受到合规政策影响;广联达、恒生电子也都在各自行业满足了对应合规要求;

近几年的大浪潮里,

-

跨境电商热成就了专门做欧洲VAT(value add tax)申报的欧税通;

-

全球化雇佣浪潮成就了专门做跨境雇佣&发薪合规化的Deel、Remote、Papaya等公司;

-

甚至区块链领域都有专门做合规的公司Certik,以很短的时间成为了20亿美金估值的独角兽企业。

5、供给侧的变量:中国的工程师红利

前面说的几类带来红利的变量都是需求侧的,那么2B领域在供给侧有没有红利呢?

其实也有,那就是中国的工程师红利。

中国拥有700万程序员,占到接近全球的50%,这批码农技术能力过硬,同时工资显著低廉。ZOOM就是最典型的享受到中国工程师红利的案例,公司将研发中心设立在了合肥,从而享受到了仅为竞争对手1/3的用工成本,以及更快的产品迭代速度。这个关键的用工成本差异,决定了ZOOM刚上市时就能够实现盈利,而它的对手则都处于亏损状态。

在过去几年,我们看到很多很有意思的公司,将研发团队设立在中国,市场营销团队设立在海外,专注服务海外市场。海外有更好的软件使用和付费习惯,中国有更低廉但技术过硬、工作态度的程序员,以及更能内卷、更积极迭代产品的团队,二者结合爆发的势能非常大。

这个领域在2B和2C端都已经出现了一些发展不错的公司,例如2C端的微牛证券,2B端的万兴、UMU、Aftership、HireEZ等等,未来相信还会有越来越多优秀的企业即将崭露头角。

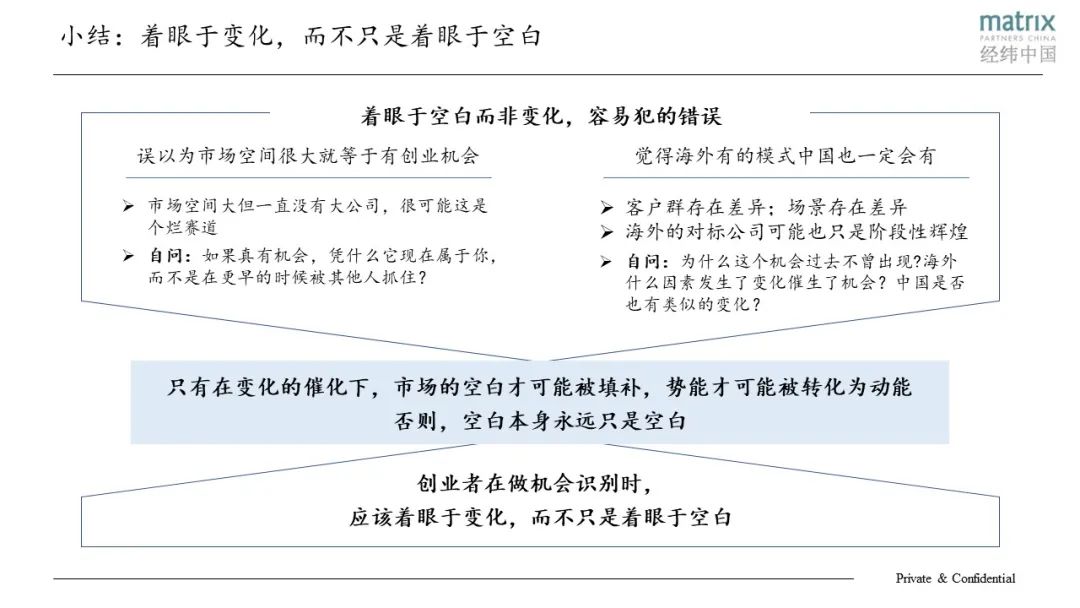

小结:着眼于变化,而不只是着眼于空白

企服市场每次高潮的时候,人们总会想象很多“能做但还未被做的”机会,而疏于洞察当下正在发生的底层变化。

着眼于空白而非变化,容易犯的第一个错误是误以为市场空间很大就等于有创业机会。但很少有人会延伸一步问自己, 如果这里真的有机会,凭什么它现在属于你,而不是在更早的时候被其他人抓住?

另一个容易犯的错误是觉得海外有的模式中国也一定会有,但这很可能只是一厢情愿。且不说客户群不同、实际场景不同,很多被对标的企业本身可能也只是阶段性辉煌:例如做线上会议工具的hopin,2年时间冲到78亿美金估值,却在经营上遇到了巨大挑战,裁员、创始人套现离场,留下一地鸡毛;再比如设计模板平台Canva,最高时估值达到150亿美金,近期也迎来比较大的下调……但这些公司的中国对标们,都在过去两年里以很高的溢价获得了巨额投资。但很少有人会延伸一步问自己: 如果这真的是一个机会,为什么这个机会过去不曾出现?海外到底是什么因素发生了变化,催生了新机会?中国是否也有类似的变化?

回到企服赛道。中国企服市场还处于一个很早期的阶段,无论是付费意愿还是用户使用习惯,都远远不如海外;而2B端的创业,客户需求尤其重要。这意味着创业者们需要更谨慎地选择赛道,关注变化下催生的真实需求、关注客户景气度的变化。如果押注一个看似空间巨大、实则缺乏变化、暮气沉沉的赛道,无功而返是大概率事件。正如巴菲特所说:"当一个声誉卓著的团队试图改造一个糟糕得出名的行业时,最后屹立不倒的总是那个行业的糟糕名声"。

只有在变化的催化下,市场的空白才可能被填补,势能才可能被转化为动能。

否则,空白本身永远只是空白。

(职场责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6