1. 之前常说“情绪是人的操作系统”,如果把控不好自己的情绪,“操作系统”就容易崩溃,从而导致干傻事,做错误的决策。 最近我有一个新的感悟,那就是“身体状态是底层的硬件系统”,有完善的硬件系统才能驱动软件操作系统。 所以,想要维持好的、积极向上的情绪,首先要确保的就是硬件系统不能出错,硬件都出问题了,软件也就没什么没意义了。

2. “信任感”一词听得多,但是却用得少。职场中不信任别人或者不被别人信任是常有的事,由于很多场景都是对事不对人或者有制度约束,所以不太会出什么大问题。但是这种信任感如果蔓延到了“对人不对事”,而且还没有对应的制度约束,那么就会带来一系列令人崩溃的问题。越级管理和越级汇报都是最常见的“信任感”破损的问题,越级管理也可以称之为“管理错位”,老板抢了高管的活,高管抢了中层的活,中层就只能去做基层的活,然后基层员工感觉到了各种羁绊和约束,想着反正有领导帮忙干活了,自己直接开始摆烂就好了……

3. 我认为“信任感”是可以修复的,前提是“坦诚”,“善良”和“乐观”。但是现实往往是,贴上了标签之后,我们就会不自觉地戴上有色眼镜……其实戴上有色眼镜也没什么,毕竟近视眼镜还有度数之分,有色眼镜自然也有深浅之分。从深到浅的过程,也就是逐渐撕掉标签的过程,不过可惜的是,这个过程有点长,大多数人可能都没有啥耐心……

4. 人的焦虑情绪带来的负面效果,比我们预想的威力要大一些。从个人的角度来说,最好是尽量自我消化排解一些负面情绪,不要给身边亲近的人带来太多负面的东西;从团队的角度来说,不确定的、不准确的负面情绪尽量不要传递,尤其是一些捕风捉影的小道消息;从公众的角度来说,自媒体大V也好,小V也好,更加需要谨言慎行,不要放大焦虑,鼓动情绪。这些话是说给传播者听的,也是说给接受者听的,如果负面情绪无法隔离,那么需要带着警惕的批判性思维去看待和分析。

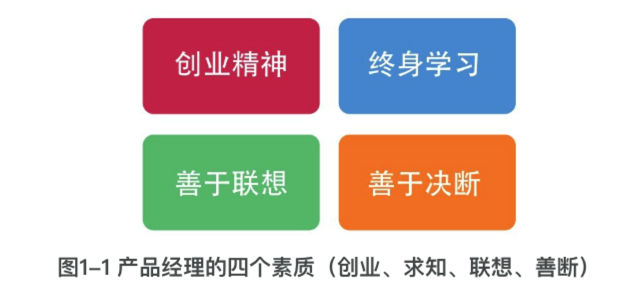

5. 昨天中午重新刷了师母的《幕后产品》这一本书,如果之前我对它的评分是8分,那么这次我刷完了之后,直接打到9.5分也不为过。文中提到的产品经理的四个素质,我在面试候选人的时候比较看重前两个,我认为“自驱力”和“终生学习”是产品经理的最优秀的素质之一。

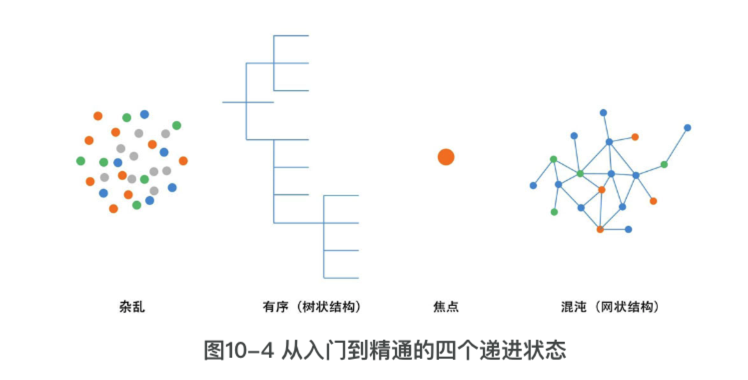

同时结尾的一张图也让我有了很深的共鸣,我之前非常认同,学习之路其实就是三个过程的:

-

看山是山,看水是水;

-

看山不是山,看水不是水;

-

看山还是山,看水还是水;

但是看到了书中的这张图之后,我感觉他的定义更准确,也更加通俗易懂一些,所以我决定后续采用这种说法来表达学习之路的几个过程。

6. 在刚做产品经理的时候,我看了大量的产品经理书籍,当时我戏谑地称: 我几乎看完了市面上90%的产品经理书籍 。当然这个数据是我瞎估算的,只是表达一个量级而已。看这些书有用吗?我觉得有用,非常有用。但是有一个前提,那就是对于刚入门的产品来说有用,因为这个时候学习就是杂乱的,遇到什么就学什么,逮到什么就吃什么。但是一旦度过了这个阶段之后,再看这些书就会有种“边际效用递减”的感觉。但是我仍然建议继续看书,但不是再看产品相关的书籍了,而是其他一些杂书,例如工具书,经济学,心理学,互联网发展,所处的行业类的书籍等,总而言之,对于这个阶段的产品朋友们,如果想要继续精进自己,那么应该先记住这句话: 汝果欲学诗,功夫在诗外 。

7. 这段时间和一些朋友聊了很多职场相关的事情,最大的感触就是两个字: 围城 。你羡慕对方公司名气大,福利好,镀金价值高;对方羡慕你轻松,自在,离家近……在脉脉上几乎找不到几个没有负面评价的公司,似乎看起来所有的公司都不值得去,但是现实则是 该去的还是去了很多 ,压根拦不住。围城之外,其实还是要“从心”,问清楚自己想要什么,能放弃什么,如果选择好了,那就不要在意太多外界的评价,直接冲就完事了。

8. 最近为了准备我的“私享课”,看了很多篇关于跨境行业的研究报告,而且都是看得很仔细的那种。之前我一直觉得这种行业研究都是偏宏观,而且外行人写的,估计不会有什么太大的收获。但是实际看完了之后,才发现还是自己的太狭隘了,格局太小了。内容不仅有宏观的,也有中观和微观,而且看完之后发现很多知识连自己这个行内人都不懂或者整理不出来,直呼“大佬,带带我”。无论是产品经理,还是业务经理,还是开发、测试等岗位,如果想要对这个领域有一些更全面的了解,我都建议去多看看行业研究报告,收获远比你想象中的大。

9. 听朋友感慨,自己一个项目还没有做完,就被要求赶紧出下一个项目的规划了。然后她问是不是互联网行业都是如此,或者说有没有其他公司或行业不是这样的。第一次看到这个提问,我第一反应就想到了路边常见的店铺装修的事情,上班路上看到一个新店开始装修了,然后过了一两天后下班的时候,发现店铺都已经开始开业酬宾了……在深圳,我感受到的身边的一切事情都非常之快,效率永远是提的最多的,包括我自己也不知不觉就融入了这样的一个圈子,感觉自己就像运转起来的一个小齿轮一样,一旦跑起来了,就只能永不停歇地向前跑,不知道尽头在哪里,也不敢想太远的事情,因为焦虑情绪会悄然突袭,所以就边跑边思考着吧。

10. 最近在家开启了短暂的“自由职业”的旅途,最大的感受就是: 人生有快有慢,有甜有苦 。在公司的时候,摸鱼是亏的老板的钱,但是自己做自由职业之后,本质上就是为自己打工,所以也不敢也不舍得摸鱼了。于是,我这颗小齿轮,又经历了一段高强度的工作期,每天按时上钟,深夜再下班,丝毫不懈怠。但是过了2周左右的时间之后,发现这样的状态不太对,自己心情开始逐渐低落,效率也没有之前高了,时不时还会回味一下之前按时上下班的一些好处之类的,简单的心理按摩之后我开始意识到,其实很多世俗的观点都是自己强加给自己的,徒增的烦恼居多:

-

担心Gap时间太多,影响下一份工作。(但是一想也很奇怪,为什么工作与工作之间,就不能有Gap呢?

-

担心自己的节奏慢了,松散了之后,以后就跟不上高节奏和高强度了。(环境都是可以适应的,之前可以顶住高强度,为啥休息了一段时间就不行了?

-

担心经济不行,互联网掉落神坛,以后找不到钱多事少离家近的工作了。(经济问题是社会问题,我们无法改变,而且生活就和股票一样,是有周期的,不可能一路上行,也不可能一路下行,关键在于在这个过程中,自己做了哪些调整?做了哪些“影响圈”以内的事情?

11. 最后再分享一下我最近看《小米创业思考》这本书,让我感觉获益匪浅的一句话。

幸福感 = 效用/欲望

这个简洁的公式说明,一个人的幸福程度与获取的效用成正比,而与个人的欲望成反比。效用是一个经济学术语,一般指“消费者对各种商品和服务的消费或投资的相对满意度的度量”。在效用一定的情况下,欲望越小,人们感到越幸福;在欲望一定的情况下,效用越大,人们感到越幸福。

(职场责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6