■ 本文为[我们HR]第 994 篇原创。

■ 作者王公子, [我们 HR]知识星球星友 。

比尔·盖茨的父亲老盖茨有一次让比尔·盖茨和巴菲特各自在纸上写一个词,说说什么是对他们的成功影响最大的因素。这两位曾交替成为世界首富的人各自写完,翻开一看,上面居然写着同一个单词—— Focus(专注) 。

人们常说,做事要分轻重缓急。对于所有的人来说,时间都是稀缺的。要事第一,你应该用80%的时间去做20%最重要的事情,而不应陷入紧急但并不重要的琐事。

那么,轻重缓急怎么分?史蒂芬·柯维在《高效能人士的七个习惯》中提到,第三个习惯就是 要事第一 。

要事第一,从字面上看,就是把最重要的事情放在工作的第一顺位。有人会说,这不是废话吗?谁工作的时候,不把最重要的事情放在第一位呢?

暂停一下?真的是这样吗?

其实现实中很多人,往往会优先处理紧急的事情,而不是重要的事情。他们每天忙忙碌碌,应付一堆好像不处理不行的急事,但大部分时间流向了许多低价值,甚至没有用的工作。所以,管理学上有一个定律—— 帕金森定律 ,说的就是低效的工作会占满所有的时间。

如何做到要事第一?

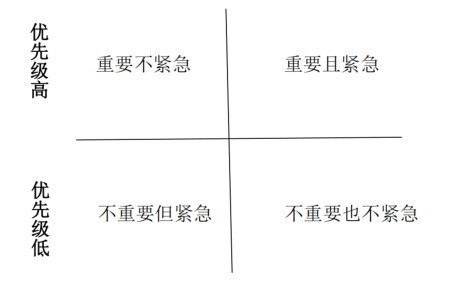

传统的时间管理法强调用优先级来管理时间,遇到事情,先安排优先级,优先级有高、中、低、无四个等级,优先级最高的事先做,排在最后的最后做或直接不做。把所有任务分门别类地放在清单里,完成了就打钩。判断优先级的标准就是“四象限法则”。

但是,这套有层次、有重点、分轻重缓急的处理办法,忽视了一个客观的、对我们而言最大的问题: 人性 。懒、怕麻烦、目光短浅都是人性中不可回避的一部分。

如果我们只按照“要事第一”行动,却不考虑自己的状态如何,往往也达不到效果。我现在只想读几页书,你偏要叫我写文章,说后者更重要。到最后,可能我文章写得拖拖拉拉,写完之后也不想再读书,两件事都没做好。即便把它们做好了,因为做的事与当时的状态不符,也还是会觉得不自在、不舒服。何必这么折磨自己呢?就不能先看书,状态好了再写文章吗?

“要事第一”很重要,不过, 再重要也必须遵循更基础的“状态优先” 。

所谓状态优先,就是根据你的状态来判断现在该做什么,你当下有动力做什么就去做什么。你的状态好,就做一些有难度的任务;状态不好,犯困、有起床气、不舒服、伤心时,就处理一些简单的任务。总之,不要考虑事务是否重要,只需要考虑你的状态,再匹配相符难度的事务,在合适的状态下做适合的事。

要按状态行事,就得先理解“状态”这个既主观又客观的概念。

状态受很多因素影响,有时候,一个电话就能让你生气一整天,这种状态只能匹配中、低难度的任务,这是它主观的一面。但它也有客观的一面,每个人的状态都大致遵循一个规律: 在一天中,人的状态走势呈一条“凹”字曲线。 早上到中午的时段状态较好、情绪较积极,中午到傍晚(下午5、6点左右)精力下降、负面情绪增多、状态较差,而傍晚过后又会回升,状态持续变好,犯困时才又下降,不过,这时也该睡了。

在“状态优先”的基础之上,我们可以继续考虑“要事第一”了。比如,我现在状态比较OK,精力充沛,那我可以处理高难度的任务。但是高难度任务也有好几个,包括读书、写文章、整理咨询记录等。 根据状态,我做哪个都行,那我就要选择最重要的事情先处理。

践行“要事第一”的最好方式,就是把要事填入你的待办清单,设置优先级,但控制好量,我建议每天不超过3件要事。

史蒂芬·柯维说:“头等大事就是要把头等大事当作头等大事。”

真正的头等大事,应该是与你的未来发展、接下来3年的重要目标密切相关的事情。

古典老师在《卓有成效的管理者》解读课里提到了一组“ 追命三问”:

--未来3年,能抓住什么机会把优势发挥到极致?

--我现在做的,和这件事有关吗?

--为什么还没有开始做?

这就是让我们把待办清单里的最高优先级赋予最重要的事情。其余的事情一律设为低优先级。这不是“一刀切”,而是更方便地践行“要事第一”:在匹配状态下的不同任务中,先做优先级高的,再做低的。这样既妥善处置好了人性问题,又能兼顾轻重缓急。而如果状态允许,事务优先级相同,那你想做哪个就做哪个,可以随意一些。

一周后,你可以针对未来三年目标的实现情况进行复盘,看看本周有多少时间精力流向了重要的目标和事情。这个过程,就是让我们不断聚焦自己的头等大事。

比如,当在做周复盘的时候,你发现自己这周用于目标的时间投入太少了,说明你的时间可能用错了地方。

所以,要想分辨出哪些才是最重要的事情,就可以利用持续的复盘,持续的审视,持续地问自己,我现在做的事情,到底是不是最重要的事,是不是跟我的目标有关,这才能让我们真正保持对关键要务的聚焦。

作者简介:

(职场责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6