之前有好几篇谈过关于和客户地位对等的问题,在销售中,由于客户甚至销售有强烈的成交需求,所以往往客户更容易占据一个较高的位置——这使得克服这种被动状态成了销售的必修课。

今天要谈的是更进一步的情况:客户装腔作势——具体指客户对自身地位及身边资源的刻意塑造,从而获得洽谈中的优势地位。和《 如何应对客户不友好的提问 》中相比,区别在于一个是侧重于打压你,一个侧重于抬高自己。 前者可以理解为是“动能”,后者可以理解为是“势能”,通过“装腔”达到“作势”,通过“势能”转换为“动能”,因此目的上其实是殊途同归的。

例如体现自己人脉丰富:

-

“我认识A领导,B领导也很熟,C领导那是好兄弟……”——这些领导或多或少和你有点关系,例如教育部门或市场监管部门。

-

“XX公司(你的竞品)的老板我很熟的,他们比你们厉害多了……”——也有可能是和你所在公司的老板、高管挺熟。

-

“XX学科带头人我认识……”——做过K12的应该很熟悉这句话。

例如体现自己格局甚高:

-

“你们应该看到长远,不要纠结于眼前的这点小小的利益……”——翻译一下:“你给我便宜点。”

-

“我们希望我们是共同去开创一份事业,而不是买卖关系……”——翻译一下:“我舍不得花钱。”

稍琢磨下,就会发现问题,例如:

-

你认识这么多领导,为什么不去找他们呢?

-

你和强大的竞品老板很熟,为什么不去找他们呢?

-

你认识XX学科带头人,你为什么不去找他呢?

-

你让我不要纠结小小的利益,那为什么你那么纠结?

-

你说要开创一份事业,那为什么你舍不得为这份事业投入呢?

所以,不要被唬住,那只是人家的谈判策略。

常用应对策略:

1

我并不关心这些

之前有客户和我吹嘘人脉资源,报了一串名字,我的反应是——“谁啊?”

有些名字我知道(甚至认识),有些名字我不知道,但是我一律表现为——不知道。

对方觉得一拳打在了棉花上,有些识趣的就不提这茬了,不识趣地会问:“这你都不知道啊?”

这个时候就可以顺势抛出自己的理念:“我不关心这些,我只关心我能做什么,我的客户能得到什么——付我钱的人才值得关心嘛。”

如果还要进阶一下,可以是两个方向:一个方向是自己的人脉里有更高阶的,另一方向是否定对方的吹嘘资本。

例如:

-

——“我认识某某大V。”

-

——“最近身边很多朋友都在撇清关系,好像有啥风声。”

-

——“我朋友以前是XX集团战略部门的。”

-

——“挺尴尬的部门(暗示大环境不妙第一时间被裁)。”

-

——“咋你的出场费比我认识的教授都贵。”

-

——“这取决于买的是什么,要名就是名的价钱,要实就是实的加钱的价钱,这很正常。”

还有次是误打误撞,起到了一样的效果:

-

——“张三、李四你认识吧?我们经常和他们合作。”

-

——“不认识,王五我倒是认识,不清楚他在这个圈子里属于什么段位。”

-

——“我前面说的那几个都是他的徒子徒孙,你们咋认识的?”

-

——“我们让他投500万联合成立家公司,不过后来发展态势不错,他有独吞的想法,于是我们退了他500万先让他出局了。”(我第一次创业后半段的事)

然后对方再也不提这些人了。

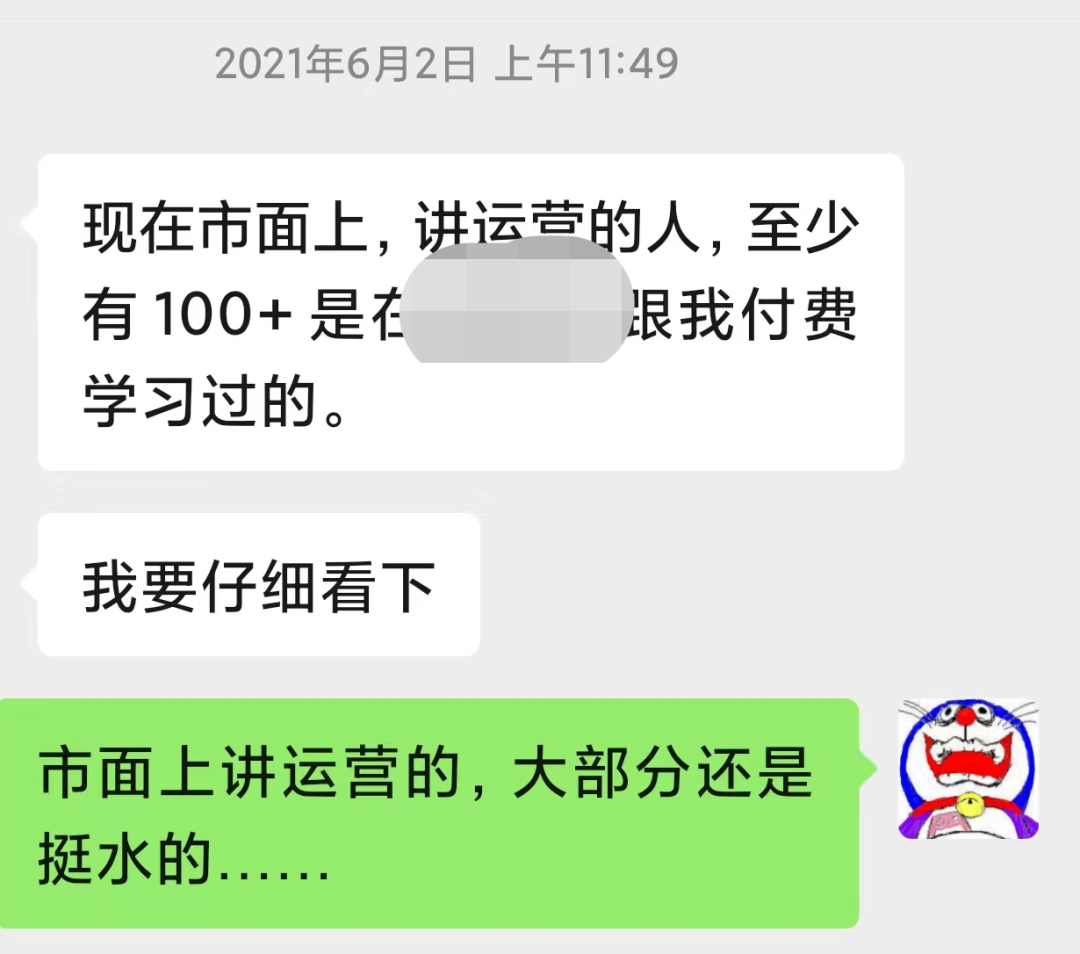

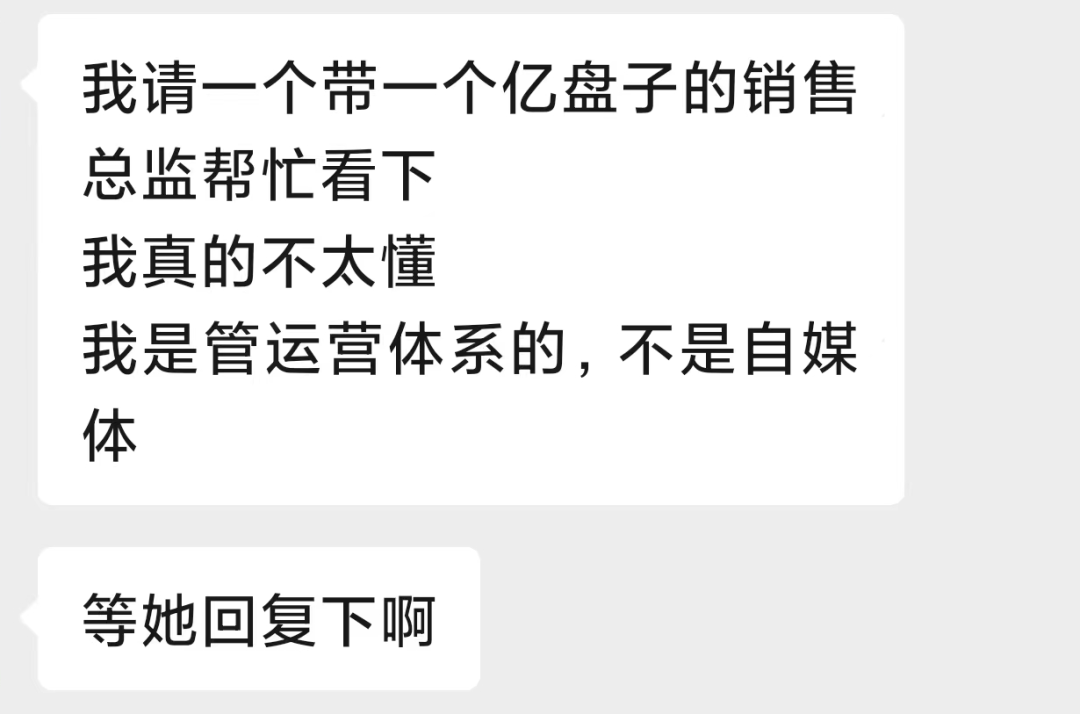

另一个例子,某公司的收费课程中涉及对我内容的抄袭,于是和对方交涉,对方并不愿意承认这一点,于是开始虚张声势,先塑造自己:

被破解后,再请出别人:

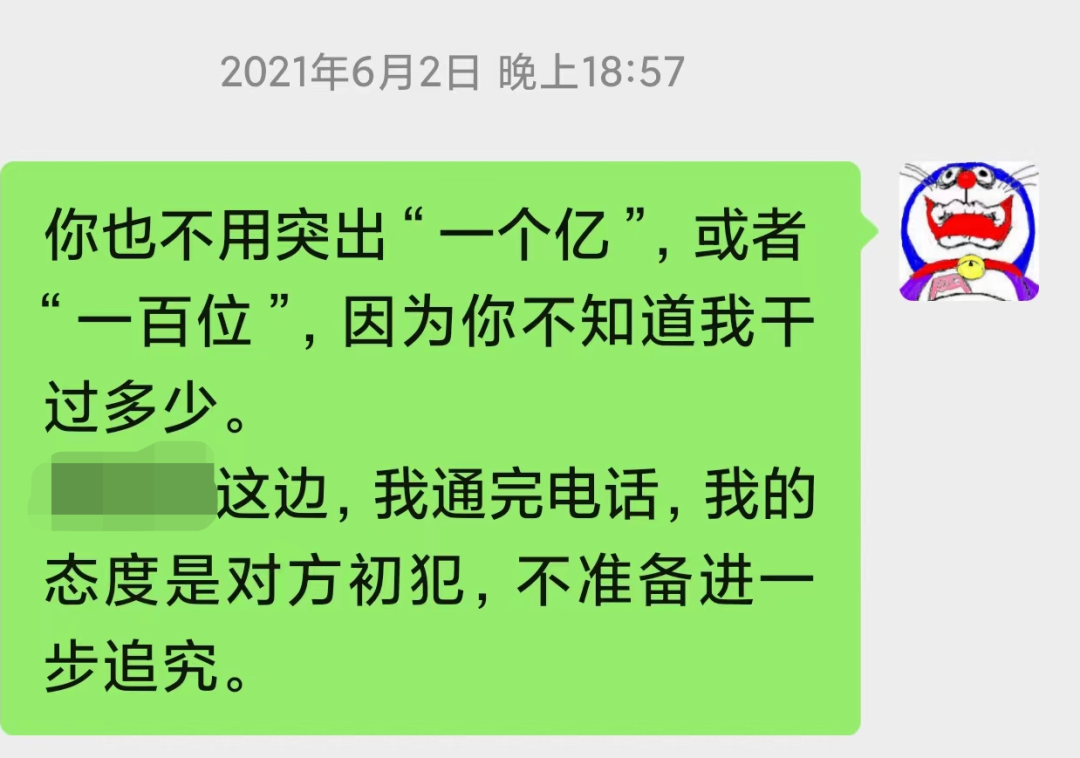

对方的潜台词是什么?潜台词:“销售这方面有很多通用的东西,哪怕内容和你的一样也不能证明就是抄你的,你等着,我找个更厉害的人来评评理,你最好知难而退。”

我同时从两个点进行了应对,一个点是表达出对对方“装腔作势”的不屑,另一个点更加直接:“你手头的讲师都已经向我承认了,你就别硬撑了……”

而提出“不准备进一步追究”则是抛出橄榄枝,意思就是只要别和我来这套,大家还是有很多事情可以谈的。掌握主动权之后,给对方一个台阶,让事情往好的方向发展。

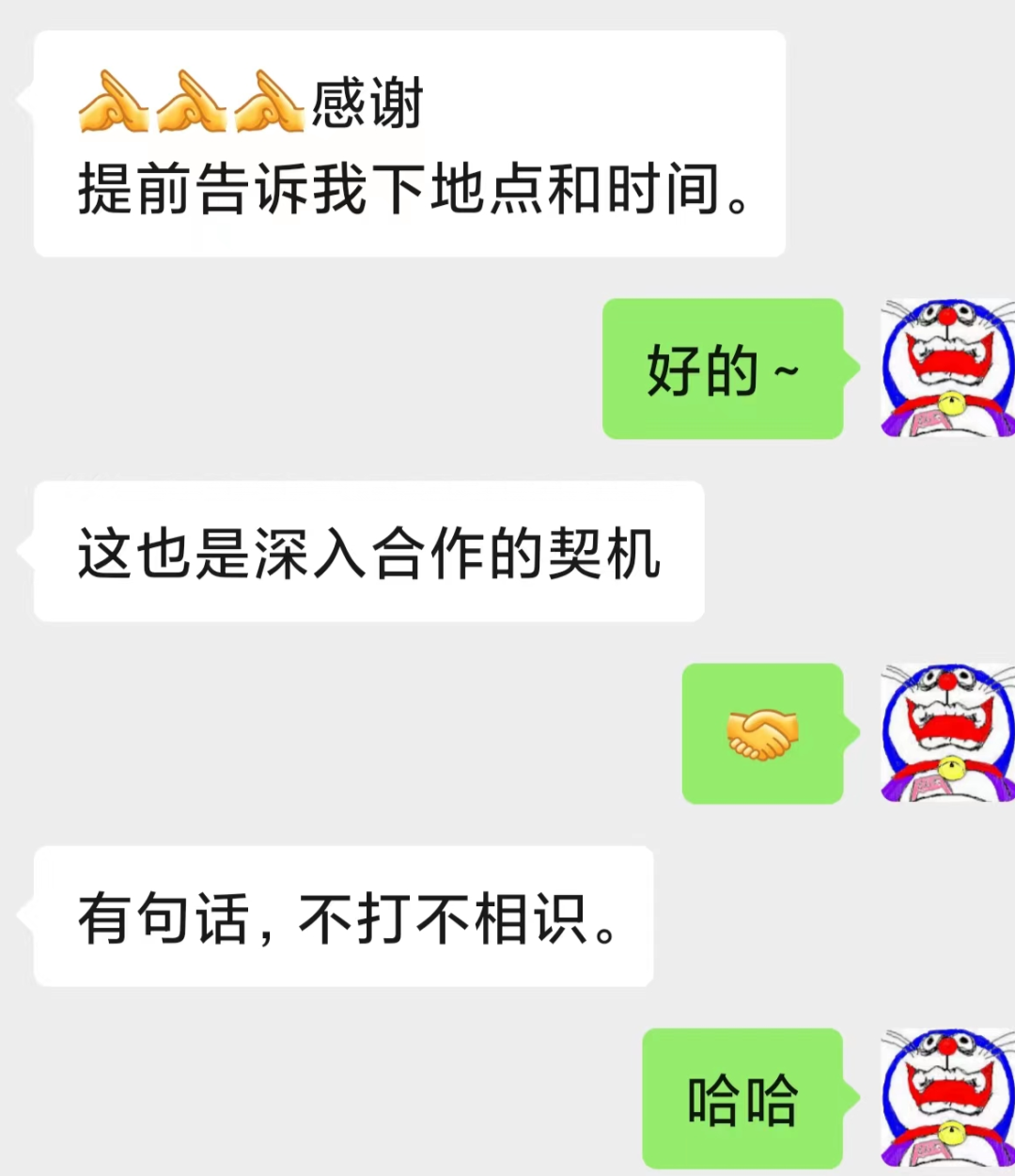

最后么……你好我好大家好:

因此,要注意:

-

判断对方的意图,如果对方并不存在装腔作势的动机,只是实事求是在谈事情,那么没有太大的必要去作出对抗性的反应,附和一下也无妨。

-

一定要表现得很平淡,不要刻意抬杠——刻意反而会显得你把这个事情看得特别重,这就离“我并不在乎这些”相去甚远了。

-

永远不要忘记自己的目的——把事情推向共赢,而不是图口舌之快。

2

你心里早有答案

这其实是使用最为普遍的一种,很多公司的内部培训中,针对类似情况也往往是这个思路。

基本思路就是:既然你都这么“优势在我”了,怎么还来找我呢?那一定是你还是解决不了问题—— 你很清楚这一点 。

容易被忽略的一个关键点是“你很清楚这一点”。前面的部分,一般大家都不会出太大的问题,逻辑上一般也都能站得住脚,不然就是竞品对比基本功不到位。

不过,就如经常提的,辩论只是手段,不是目的,你让客户在争辩中输了,心服口服还好,就怕对于争论的内容客户是接受的但对于争论的输赢客户是不接受的——也就是面子上挂不住。

而“你很清楚这一点”或者“你心里早有答案”,就是给客户一个面子,照顾客户心理上的感受,这样客户就会觉得他在你眼里并不是“无知”或者“犯糊涂”。

对比一下:

-

客户:我认识XX教研员。

-

应对A:其实教研员并不能解决你孩子的问题,因为……

-

应对B:其实你清楚得很——教研员拉一拉方向,拎一拎重点是可以的,但是持续地去引导和推动孩子显然是不现实的,所以你虽然认识教研员,但是仍然会来选择机构来解决那些最耗时间精力的问题,对不对?’

显然,前者更像是一种说教,后者则是 为客户赋予了一种合理性 。虽然内容本身差不多,但是心理感受差别很大。

再举个例子:

-

客户:我认识你们老板。

-

应对A:认识老板也没用,因为老板不会干预我们的具体工作。/那你去找老板。

-

应对B:那你应该很了解我们老板,不然你就去找他了。毕竟大家都是做企业的,你很清楚如果你直接去找我们老板,你就把一个两难的问题扔给他了:他答应你的条件,员工就有意见,觉得为什么老板自己可以无视任何制度却要求我们严格遵守制度;他不答应你的条件,就驳了你的面子,给你苦口婆心解释吧,显得你连这点都不理解,不给你解释吧,又显得不重视你。所以你直接找我是对的,公事公办,制度之内,该有的实惠肯定会照顾到你,至于制度之外,你就当照顾照顾我们老板生意。

应对B是赋予客户“不找老板”的行为一种有利于销售的合理性。而应对A是在削弱自己的作用,从而使得自己在整个谈判中的地位变得可有可无。

梳理一下:

-

客户的问题看起来蠢是因为客户没有把话说全,你替他把自己不蠢的想法说了出来——但如果客户再坚持这个观点就是真蠢了。

-

你赋予客户行为的合理性一定是对自己有利的,并且这种合理性本身就是在消除异议。

3

我是现实主义者

这招适用于应对那些企图用大道理来绑架你的客户。

人普遍有虚荣心,虚荣心和荣誉感有很大的区别,前者是浮于表面的,是迎合他人的,而后者相反。

客户会把自己的小算盘装扮成一个很高尚的事情,你一旦反对,就显得自己不高尚。

之前帮助某知名电竞俱乐部搞了个青少年正确认识电子竞技的项目后,就有人慕名而来,希望寻求我的支持。除了显摆自己XX商会会长等一系列头衔外,对方也表达了不希望掏钱的想法,不过人家是这样说的:“一方面,我们认为这是一件伟大的、有意义的事情,对现在青少年帮助很大,另一方面,我们认为想要做成一件事情,我们不应该以生意人的角度去看问题。 如果你认可这个项目,同时拥有一份教育情怀,并且有把握把这个项目做好,那为什么不以合伙人名义进来呢?这样能走得更长远,当然,收益也会越大。 ”

看见没?人家在道德绑架上是三连击:对项目的认可度,对教育的情怀,对自己的信心,这三个每一个都挺难直接否定。

于是我是这样应对这三个陷阱的:

-

是否认可这个项目?——当然,这是我认可的众多项目中的一个。

-

是否有教育情怀?——当然,所以我服务于众多教育机构。

-

是否对自己有信心?——当然,所以我们按照自身的价值去报价并收钱,同时我们和合作方保持一个恰当的关系,既要避免离得太远,也要避免陷得太深,我们的兴趣点在于这件事情本身,我们也希望和客户建立这种纯粹的关系,股权、合伙等议题不在我们的兴趣范围。

还有一次则没有这么委婉,更加直接一些:“我不在乎情怀,我也不会用情怀去评价任何事情,毕竟论迹不论心,有情怀的人很多,有情怀还能把事情做成的人就很少——我们的工作,是帮助我们的客户实现情怀。”( PS: 当时我设计的口号就是“帮助客户实现教育情怀和企业价值。 ”)

小结一下:

-

当对方和你大谈理想主义时,你就要突出自己现实主义的一面。

-

当客户和你大谈长远利益时,你就要突出自己活在当下的一面。

-

你的价值在于帮助客户实现客户的梦想,你的梦想是另一回事。

4

这对你不是大事

这招也是很常用的,虽然我不怎么用……

也就是顺着客户的思路,满足客户的虚荣心,给他戴高帽子,戴得飘飘然了,然后告诉客户:“您不会介意这些小事的”。

不过这个方法现实中成功率未必高,因为客户的消费决策并没有那么随意,不是随便怂恿一下就能作出购买决定的(一些不正当方式除外) 。何况,当同时表露出签单的功利性和地位的卑微感以后,客户往往会得寸进之,甚至白嫖了一大堆都未必会签单……

(职场责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6