我们常说:“好人有好报”,这看似简单的五个字,背后牵扯到真正的心理学问题。不知各位有没有发现过一个奇怪的现象,那就是在同一个家庭里出来的孩子,越是斤斤计较得失的那一位,在步入社会之后反而过得不怎么好。

而总被欺负却毫无怨言,反而还替别人着想的那个孩子,一般都很优秀。

宽厚不只是美德管理学家史蒂芬·维科说过这样一句话:

“人生幸福的账户,需要人用自己的美德存款。”

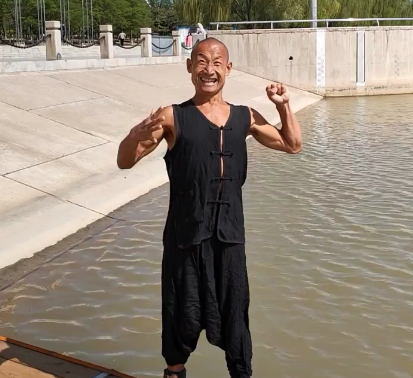

这一点最直接的佐证,就在咱们的“社会主义核心价值观”里;如果想生活幸福,你就要尝试去做一个符合“核心价值观”的人,要敬业、友善、爱国等。而唯一能概括所有美德的美德,就是两个字——宽厚。一个宽厚的人,往往对世间的一切都充满爱,不会去主动碾压任何东西或者人。如果有人伤害到他们,他们也往往不会太在乎。知名网红“冬泳怪鸽”,在他刚刚出圈的时候,我本能地不喜欢他,觉得他只是“哗众取宠”的小丑。

直到在一次他的采访里,我听他说:“有的人攻击我,我也一笑了之。”那一刻,我觉得真正被应该视为“小丑”的人应该是我。后来我尝试不去做一个戾气很重的人,也尽量让自己宽厚一些,老人家不是说过嘛——吃亏是福。而随着我对心理知识的深入了解,我发现宽厚其实不仅仅是一种美德,它能为人带来更多好的东西。

心理学研究证明,所谓“宽厚”之人,往往具有更高的“情绪调节能力”和“心智化水平”。他们能够跳出自我中心的视角,理解他人的动机与困境,进而减少人际冲突中的——内耗。在马丁·塞利格曼的“积极心理学”理论中说过,人想要积极地面对生活需要几个维度,而“宽厚”正是其中之一。那么结论就出来了,宽厚不只是美德。一个宽厚的人总是能在逆境之时也能积极地面对生活,要比那些斤斤计较的人少了很多“怨气”,这种人怎么不会过得幸福并获得成功呢?

化解矛盾的关键生活经验告诉我们,在吵架的过程中,双方争执不下的原因,往往是大家都不愿意“服软”。错的人“无理占三分”,对的人“得理不饶人”。所以才会有那句话,“退一步,海阔天空。”

就比如在情侣吵架中,如果在两个人争执僵持的时候,有一个人突然给了个台阶,那么吵架的氛围就会被瞬间化解,言辞激烈也会变成互相理解。这种事情也同样离不开“宽厚”二字,且宽厚就是人与人之间化解矛盾的关键。同样,在同一个家庭里长出来的孩子,也是经常爆发矛盾和争吵的集合。但宽厚的孩子,一般都是家庭争吵中的“调和人”或家人关系的“粘合剂”。这其实是一种“适应性策略”,会让宽厚之人,在以后变得更加强大。为什么呢?

根据人类学家罗宾·邓巴的理论,群体合作需要个体牺牲部分利益来换取长期的生存优势——宽厚的人,一般过早地学会了为集体“合理牺牲”。在社会活动中如果集体中有这种以大局为重的“协调人”存在,会更有凝聚力。成功也就不是意料之外的结局了。

家庭课程很重要在多子家庭中,孩子一般都会有强势弱势之分,这样一定会激化兄弟姐妹之间的矛盾。如果想化解,跟家庭课程和父母引导是分不开的。在“社会学习理论”里就有说明,儿童总会通过观察父母的行为来确定自己的价值体系。

如果孩子中有生活态度强弱之分,那他们的父母地位可能也是“不平等”的,这是孩子们性格产生分歧的主要原因。比如杨绛夫妇,从不在孩子面前争吵。而他们的孩子钱瑗看不到父母的强弱势之分,在长大之后就成了宽厚且成功之人。倘若家庭氛围本身就是宽厚的,缺少戾气的,那孩子们会产生“合作优于竞争”的认知;更会认同他人情感,专注自我发展,在以后的生活里也会更加如鱼得水。

说到这,我也要强调,宽厚一定是有原则的,而没有原则的一味忍让,最终换来的,就是一个没有边界感的“烂好人”。而想让孩子有适当的宽厚,就需要家长在其成长过程中的正确输出。

(职场责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6