“内卷”,“35岁”,“被AI替代”,“中年危机”, 是今天触手可及的常见焦虑。

职业发展, 一直是G CFO在往期访谈中与各位财务人共同探讨的话题。我们也跟大家一样想知道,哪些财务精英的成功秘方。为此我们向采访过的每一位CFO或财务高管都抛出过类似的问题:

“您会给不同年龄段的财务人怎样的建议?”

“您觉得自己在职业关键期做对了什么?”

“下属同事具备哪些特质是您最看重的?”

从他们的回答中,我们了解到职业发展绝非简单的“升职加薪”——尽管也许这是绝大多数人所最关心的。

人的职业生涯大约长达40年,一时一地的收入或处境都是短暂的。不断自我充实技能,且正确地迎合企业需求,财务人才能长期维持与自身能力匹配的收入,并且这条路径是可以模仿,甚至可以复制的。

因此,坚实的技能基础和稳妥的阶段规划,才是财务人职涯之道本质。

在此,我们将从往期超G直播和超G访谈内容中萃取出部分嘉宾精华观点以飨读者,希望给到大家些许启发。

0 1

30岁之前的财务人,什么会让你事半功倍?

是不是只有名校+四大的配置才能做好财务?回溯G CFO往期嘉宾的经历,我们认为答案是否定的。

一个典型的案例来自前大型国有集团共享中心建设者。

2001年他从学校毕业,进入当地一家知名国有集团企业,先是接受了以产品、财务和信息系统为课题的内训。在培训期间的两次考试,李渔都以第一名成绩脱颖而出,获得了分配天津基地的机会。

在实习期间,他又用业余时间自学C语言。以独树一帜的IT技能,时任财务经理的他可以很熟练地使用DOS系统的VB做快速账务处理,为后期“财务数字化专家”的身份埋下了伏笔。

在他的经历中, IT技能是非常大的“加分项” ,甚至一度帮他在名校出身的同事中弯道超车。时至今日,懂IT和数字技术的财务人依然稀缺,但这类跨界财务正是许多企业需要的人才。

另一案例来自一位2007年走出校门的财务总监。

彼时他还只是一家传统制造企业普通成本会计。很偶然的机会下,他参与公司的ERP上线项目,没想到这成为他摸清流程的绝佳抓手。

长达半年的ERP项目经历,让他对业务每一个流程细节都滚瓜烂熟,很快出了新手村,入职2年后晋升为成本会计主管。

还有嘉宾指出财务在职业初期可以通过内审之类的岗位 去熟悉公司各条业务线 ,事无巨细地接触部门完整的凭证、流程和数据,其过程非常长见识。

此外做项目是另一个锻炼财务综合能力的好办法。因为项目包含大量人际沟通,拉通流程的能力,同时更容易让领导看到财务的价值。

综合来看,财务人早期奠定优势,可以从两个方向出发:

1、培养人无我有的跨界技能, 尤其是编程、数据库和大数据处理等普通财务不具备而市场需求大的数字化技能,这样可以为你在工作中赢得很多机会;

2、训练自己向业务靠拢, 用财务知识创造出对业务的影响力,从而让老板看到你贡献利润的价值。

此外,毕业之后尽可能去大公司,然后多给自己“找师傅”。

四大和大企业的优势是高平台的系统培训和实践机会才能培养财务所需要的专业素养。换言之,公司的好坏对财务发展的影响较其他行业更明显。

财务应该多留意企业内部其他的专业人士,比如财务软件供应商、律所和金融机构的从业者。尤其当企业处于上市阶段,与这些外部专家的合作经验非常宝贵。

0 2

跳槽,财务最容易“挂科”的必修课?

财务人步入35岁之后,其工作涉猎的广度会比工作年限更重要。

许多出身中兴、华为等名企的财务经理,虽然有极佳的职业素养和专业技术,但在35岁之后可能依然难以快速换工作。因为常年专精在某个细分领域,他们也难胜任综合性质的岗位。

很多财务总监都有一个共识:如果有机会财务人一定要在所在企业多轮岗。这样随着年龄的增长,跳槽的容错率才会尽可能小。

并且财务人在从业大约15年之后,可能很少会用传统投简历的方式寻求工作。在行业中积累人脉, 为内推和转介绍等途径做铺垫是很必要的。

另一个误区在于,有时候大家可能想通过猎头等方式实现职业转变或突破。

事实上,猎头行业讲求 “最佳匹配 ’,将面试者的工作经验和行业背景和客户需求快速匹配,这样其成功率才会最高。这意味着猎头往往习惯根据求职者现有的条件匹配雇主。

同时,一些求职者在面对跳槽时态度过于随意——比如单纯根据薪资选择下家,或是哪家公司先发offer就去哪家,都反映出在长期目标上的规划缺失。

无论是猎头推荐,还是我们自己找工作,我们自身的技能和企业需求匹配度才是最首要的。一个岗位是否能给到自己更大的价值施展空间,比薪资高低更重要。即便某个岗位给开看似丰厚的待遇,但如果难以胜任,还是有可能失去。

还有的CFO指出,财务人只要在本职工作上不断精进,获得更高待遇是水到渠成的事情。跳槽最大的意义在于认清自身发展方向,为长线目标找到中转站,切不可一时意气用事就离开。

0 3

证书与学历,硬通货还是拼内卷?

硅谷投资人吴军博士在一篇访谈中谈道:“人类进化到现在,一直在劳动,但是现在很多人大学一毕业就希望一辈子不劳动。你会发现有这种想法的人,这一辈子的事业是很难成功的。”

相比其他行业,财务的一大特殊就在于 “继续教育” 。可以说这是个天然需要终身学习的行业。

一些CFO在从业的前10年几乎拿下了所有主流的财务证书,同时他们也非常建议年轻的财务尽可能多持证。可以说这些精英财务人能有较高的地位,与工作后持续的勤奋努力分不开。

另一个共同点在于,进入 职业生涯的成熟期,很多CFO会考虑通过MBA巩固学历硬件。

一家知名快消企业财务总监分享说,他在90年代末从业最开始选择走在一线稳扎稳打的路线。2014年,他随着公司总部迁居上海,一次性考取上海财经大学MBA,并取得CMA、高级会计师和高级管理会计师等多项证书。

丰富的业财经验加上MBA加持,使得他得以接触到优秀的同行圈。他强调说,财务从学校毕业绝不意味着学习的终结;相反,出校门仅仅是学习的开始。在工作中实践出的业务知识和在书本上学习到的理论知识应该齐头并进。

另一位财务中心副总经理介绍道,自己同样是在工作近16年后考取南开大学MBA。

彼时她已经在一家德资企业工作7年,从最基础的出纳一路升迁到财务经理,但由于未来更想转型到企业经营管理,进阶学位成为了她下一阶段的目标。尔后这个决定也的确为她之后的道路添加了不少助力。

至于证书是否真的有用?我们的回答是:一定有用。

一些CFO在招聘时可能并不会把一纸证书和真实能力等价,但他们非常看重证书背后体现的自制力和自驱力。

许多财务高管自身也是证书持有者,深知一纸证书代表的学习能力和毅力,这也是为什么证书能给简历和面试带来很大优势。

从诸多成功的财务管理者身上,我们观察到他们的共同特点是永远没有停止过学习——一纸证书或学历,都只代表一个阶段性结果。 许多财务高管即便工作了20多年,仍在坚持学习。

0 4

事业稳定期,定要堤防“温水煮青蛙”

有些财务人的进入事业成熟稳定期,虽然工作已轻车熟路,但总隐隐约约感到一层发展的天花板。

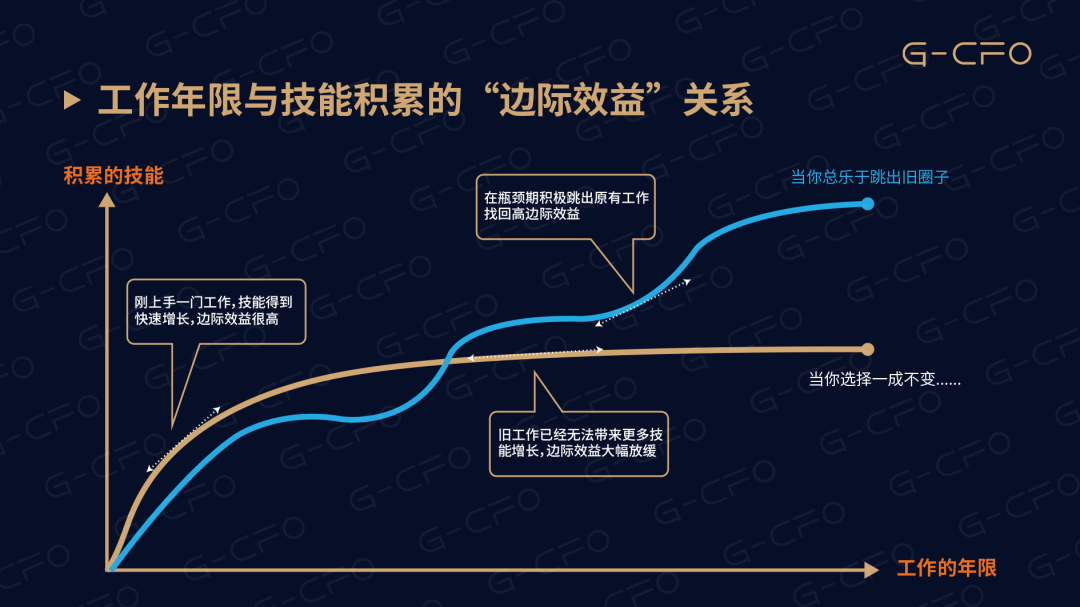

一个很巧妙的比喻是:财务经常讲 “边际效益” ,人要是老待在同一岗位,每一份付出相应的收获,最后都会边际递减。只有被置于几乎陌生的环境下,人的潜能才谈得上被开发”。

有一位CFO, 曾在世界知名化妆品集团做了10年财务BP,之后毅然决定转岗到此前并不熟悉的生产端担任财务总监。

她回忆说,自己虽然已经在营销端财务极富经验,但对工厂生产却不甚了解。想要扩充自身技能库,最好的方法莫过于亲身做一做这个岗位。正是由于从不甘于在熟悉领域停留,她打造了非常广博的能力圈。

还有一些财务人则在职业中期找到了新领域作为护城河。比如一位财务总监近几年开始学习精益生产,发现这个领域跟自己熟悉的财务分析有非常好的契合与补充。

在传统的财务分析框架中,虽然分析者往往可以发掘现象,但无法根本解决问题。比如存货周转率过低——在财务上显现的问题是资金占用,而精益生产则会实地调查存货的运动情况,并以“一件流”切实缓解存货堆砌。

在职业中期,多学习接触自己原本不熟的领域, 或者多学习一门不了解的学科,可以很好地增加作为财务的执业“韧性”。

因为我们在财务专业领域可能已经到头了,再往下精钻,边际收益只会降低,也就带来所谓的“内卷”。而开拓一门新技能可以很快挖掘出它与财务的交叉,从而帮助自己拓宽选择面。

特别鸣谢:往期在超G访谈和超G直播中分享的所有嘉宾

本文责任编辑:高尔察

©版权归原作者所有,由于部分文章无法鉴别有真实法定的原创者,如对版权有异议,请联系后台议定删除。

(职场责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6