真正抑郁的人都有一个共同特征:他们看起来比正常人显得更正常。如果你发现自己抑郁了,一定要把自己救上来

当人们谈起抑郁症患者,第一印象往往是有气无力、神色颓靡和目光灰暗。

然而,那些真正陷入抑郁泥沼的人,看起来比正常人显得更“正常”。

他们保持着得体的社交谈吐,呈现专业的职业水平,在冷场时还主动挑起氛围。

这种严重不一致的特点是真正抑郁患者最具迷惑性的病理特征。

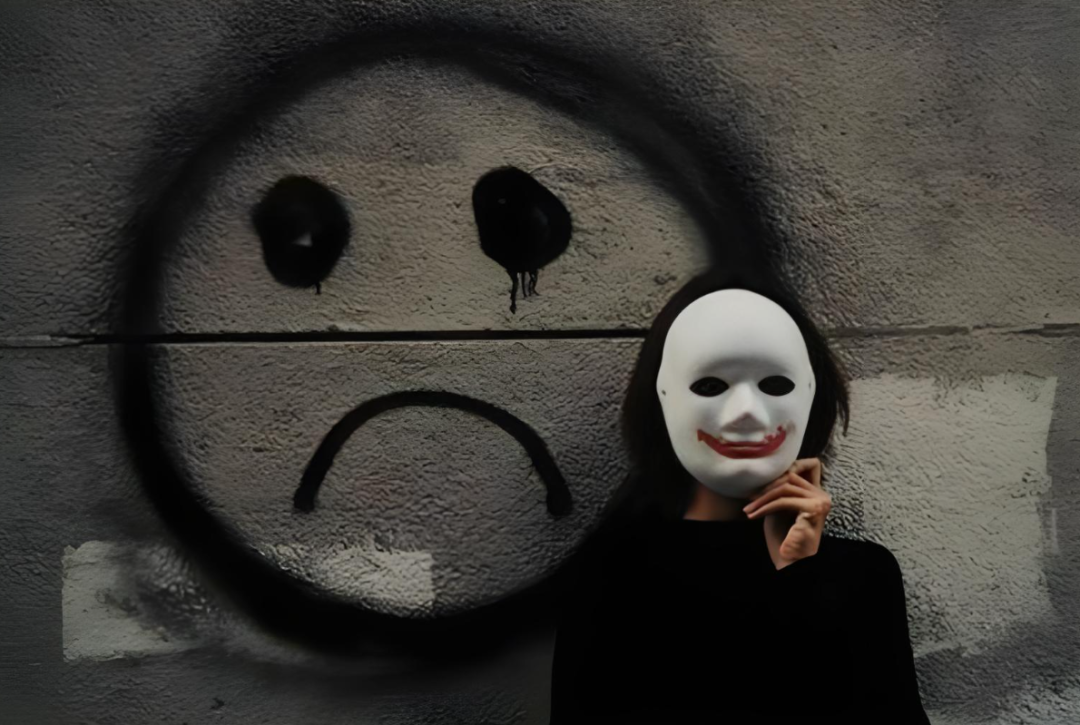

一、抑郁症患者的“人格面具”

分析心理学家荣格有提出过“人格面具”的概念,它指的是:

个体在公共场合中表现出来的人格方面,其目的在于表现一种对自己有利的良好形象以便得到社会的认可。

常人适当使用社会性面具有利于适应环境,抑郁症患者对人格面具的过度使用已经不仅仅是社交技巧;

他们牺牲了人格结构的独特性,完全把呼吁的那一套标准纳为己用,将社会期待内化为自我认知。

这种行为成为抑郁症患者维系生命的一种暂时手段。

代价是个体与真实内在发生分裂,掩盖了人的本性。他们不敢展露人性,因为认为它是社会期待之外的内容。

在完全独处的时刻,他们也无法全然卸下伪装,这造成自我认知的模糊和严重的心理压力,并且愈加滑向空虚疏离的深渊。

二、塑造“超级正常”形象的代价

塑造截然相反形象的目的是——抑郁症患者通过提前满足他人的期待来规避可能的否定。

他们预测到真实的状态会遭到评判和指责,就先付出“超级正常”的价值。

固然一定程度上平息了外部世界的凝视和质疑,可也进一步压缩了本就不多的内在生存空间。

基于过时或片面的信息,社会群众对抑郁症患者已经形成“他们看起来一定都很虚弱”的刻板印象。

这种认知偏差使得那些看起来功能更“正常”的抑郁症患者难以被识别出来。

他们成功通过假面具混进人堆里,而无形发出的求救呼声不被他人重视,内心世界日益艰难。

心理学家弗兰克尔创立了意义治疗,该疗法强调:

人们通过寻找和发现生命的意义来治疗心理和精神上的困境,人类的基本动力是“追求意义的意志”。

但意义疗法主张意义具有多维度,包括个体心理维度、社会关系维度和精神文化维度。

维度越全面,意义框架越稳健。

而抑郁症患者把生命意义集中在“社会体系下要普适正常”这一单一维度是非常危险的,任何波动和变化都会引发信念崩塌。

偏偏他们在呈现“正常”状态时,就说明已经认同了自我价值要完全绑定在社会他者的评价体系中;

他们就需要外化正常,以此收获反馈来持续证明自身的存在感。

打破现状会带来恐惧的未知,继续扮演社会期待的角色又无以为继,在两边失衡的夹缝中战战兢兢。

更有甚者选择用加倍的“正常表现”试图自救,实则是加速了毁灭的进程。

三、打破“必须正常”的自动化思维

如果你发现自己抑郁了,一定要把自己救上来。

第一时间识别,“必须正常”是一种绝对化要求,是你一贯的“自动化思维”模式在作祟,该思维模式的表现为:

无意识状态下自然发生的、快速且自动的思维模式,这些思维往往在个体遇到特定情况或事件时触发,影响着个体的情绪和行为。

自动化思维可能导致我们面对未经证实的假设时做出快速草率的判断,从而引发负面情绪或采取不健康的行为。

在压力到来时认为情况只有两种极端可能,忽略中间地带。

及时觉察到自动化思维能有效切断情绪反应和行为模式的链接,让理性想法来得及追上你,建立更有弹性的心理韧性。

也可以及时将自我批评的语言转化为其他,即重建“内在叙事”,指的是:

个体对自己的经历、情感和想法进行编码、存储和解释的过程,涉及到个体如何理解和表达自己的内在体验。

把“我现在很失败”解构为“我正在经历一些困难”,语义的不同能松动施加给自我的的压力,重新获得心理主动权。

需要帮助的时刻,能抓住何种力量就使劲抓住。

抑郁症患者真正治愈时,不是回归到某种外界标准,而是建立真实自我与社会角色的动态平衡。

只有停止用外在表现证明自己的价值时,被压抑的生命力才能渐渐萌发。

(职场责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6