近日,演员徐娇汉服店推出一款标价1850元的定制马面裙。因其宣传中提及“绫罗绸缎”“花罗”等,但商品详情页标注主面料为100%聚酯纤维(化纤),引发争议。有网友认为,聚酯纤维面料价格便宜,该款服装定价虚高,“被割韭菜”。对此,徐娇在直播中回应称,“罗”不是材料,是一种传统工艺的织法,这次使用的罗是特别定制,国外很多大品牌也在使用。

对此回应,并不是所有网友都买账,质疑声直指核心:“化纤面料凭什么卖这么贵?”“聚酯纤维不就是塑料吗?” 这种认知背后,是大众对化纤材料的长期刻板印象 —— 廉价、闷汗、质感差,也折射出传统工艺与现代材料结合时的认知鸿沟。

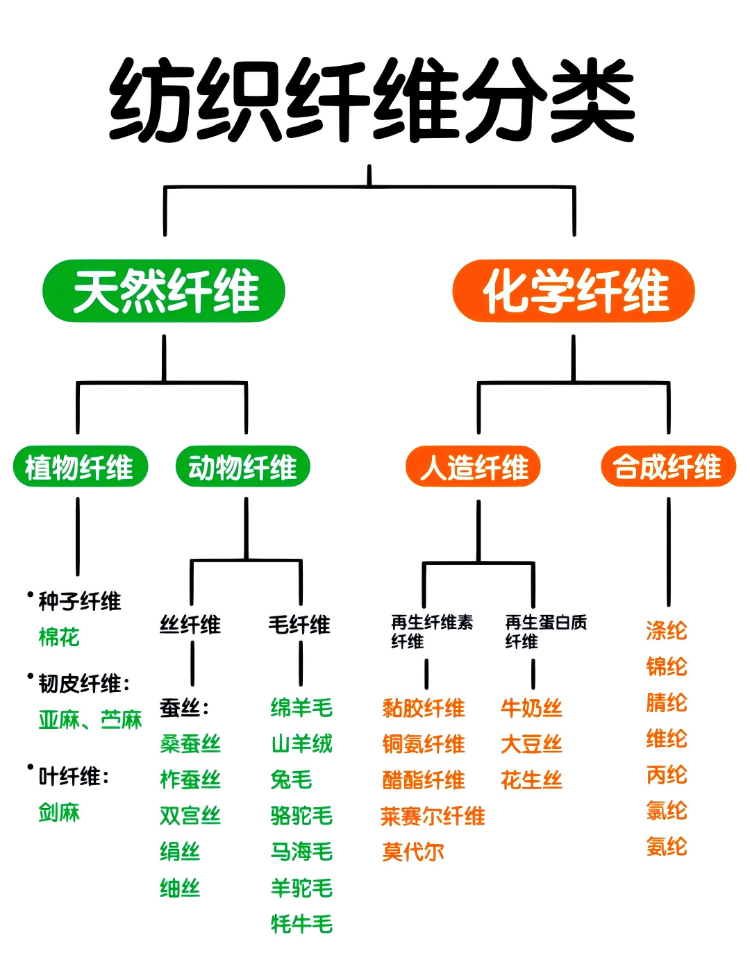

在纺织材料学上,化学纤维指的是用天然高分子化合物或合成的高分子化合物为原料,经过纺丝而成的纤维。天然高分子化合物制成的称为人造纤维,合成的高分子化合物制成的称为合成纤维。在消费者的普遍认知中,天然纤维要更透气、健康、环保,比化学纤维的舒适度更高,真的是这样吗?

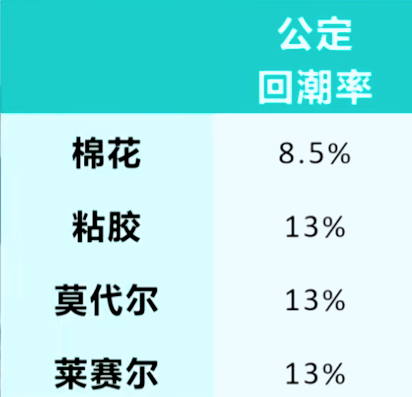

纺织行业,一般用回潮率来衡量面料吸湿能力。所谓回潮率指在一定温度下纤维从空气中吸收水分的量。回潮率越高,说明纤维吸湿性越好。通过回潮率的对比不难发现,许多化纤面料的吸湿性要比棉花要好很多,比如粘胶纤维、莫代尔、莱赛尔这类再生纤维素纤维,这些面料在吸汗透气性上的表现力可以说高于棉材质。

同时,天然纤维在生产过程中因印染等加工程序并不一定环保,而被誉为“21世纪的绿色纤维”的莱赛尔纤维恰是一种化学纤维。目前,国内的一些生产莱赛尔纤维的企业通过优化技术,运用特殊工艺,将木、竹浆粕原料粉碎后和溶剂直接混合、加热、溶解后纺丝,加工生产过程环保、节能,接近“零”排放,而且可以天然降解,可以说是源于自然,归于自然。

再说回本次事件中的化学纤维——聚酯纤维。一直以来聚酯纤维被诟病为塑料,那么聚酯纤维与塑料到底什么关系呢?聚酯纤维和塑料的核心关系在于它们的主要成分均为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),尽管化学本质相同,但聚酯纤维和塑料通过不同的加工工艺形成截然不同的材料形态与应用领域,属于“同源不同路”的关系。举个简单的例子,钻石、石墨、木碳的化学成分都是C,但在生活应用中,钻石不能等同于石墨,也不等同于木碳。同理,也不能说聚酯纤维就是塑料。

那么,作为合成纤维,聚酯纤维就意味着低廉吗?我们先来看一下聚酯纤维的分类。根据化学结构中二元醇链段的长度差异,聚酯纤维分为PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)和PTT(聚对苯二甲酸丙二醇酯)三种,由于这三种性能差异不同,应用的领域和价值也不相同。通过高端的工艺处理,聚酯纤维可以形成极具功能性和质感的面料,生产成本甚至会比传天然面料更高,例如一些防水透气、光滑高级的功能性面料。

而网上流传用塑料瓶做的衣物材质,称为环保再生聚酯材料(RPET),由于需要繁杂的沉降过滤步骤,还需要专业的设备,实际是一门高科技产业,产品的价格反而比传统穿棉或者羊毛品还贵,但产出的面料性能一般,并不讨好消费者,因此国内很少用再生聚酯做衣服,而是采用聚酯原料直接生产。但由于部分海外国家有相关的环保政策,强制服装品牌必须使用一定量的再生聚酯,因此这种回收塑料瓶做的衣服在欧美国家应用较广泛,一般都会明确标注再生聚酯纤维,正常合成的直接标注聚酯纤维。但不管是聚酯纤维还是再生聚酯纤维只是原料来源不同,都对身体健康无害。

拨开“聚酯纤维 = 废旧塑料瓶”的认知迷雾,我们应看到的是一场由科技驱动的材料革命。那些被贴着低廉标签的化纤产品,早已在实验室的无数次试验与生产线的技术迭代中完成了脱胎换骨的蜕变,而我们也无需谈化纤而色变。当我们的传统服饰通过材料创新与工艺普及,开始真正融入当代生活。从古代贵族专属的蚕丝罗,到普通人可享的化纤罗,改变的是原料与价格门槛,不变的是绞经组织中沉淀的千年智慧。这种以现代材料激活传统工艺的尝试,或许正是让传统文化基因得以延续的最佳方式。(朱肖明)

(时尚责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6