钱江晚报

近日,时隔18年,电影《穿普拉达的女王2》官宣开拍,定档2026年5月1日上映,由梅丽尔·斯特里普、安妮·海瑟薇等原班人马出演。

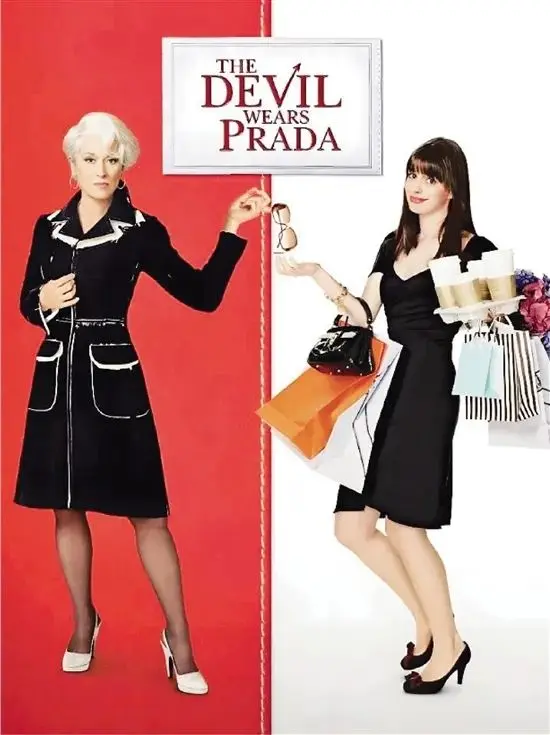

电影《穿普拉达的女王》海报

《穿普拉达的女王》第一部于2006年上映,曾是无数人的时尚教科书,“回忆杀”立刻引发网友讨论关注。据悉,续集将讲述高傲的时尚杂志总编米兰达在日渐衰退的行业中应对挑战的故事。

18年前,梅丽尔·斯特里普扮演的米兰达利用一堆名牌服饰堆砌起时尚帝国的威严;18年后,这位银幕女魔头不得不向昔日助手低头,寻求广告救命钱——这不仅是电影情节,更是奢侈品行业如今深陷困境的真实写照。

从灯塔到“寒冬”

行业神话已不再

2006年《穿普拉达的女王》上映时,奢侈品行业正沐浴在全球化发展的经济红利中。彼时几家奢侈品巨头年均增速维持在两位数,新兴市场消费者对奢侈品Logo的狂热成就了品牌溢价的神话。

“那时的奢侈品消费,带着强烈的身份符号意义。”时尚行业专家张蕾回忆道。

18年后的今天,行业气候已截然不同。近年来,奢侈品行业迎来了名副其实的“寒冬”。贝恩公司报告显示,2024年全球奢侈品销售额停滞在1.5万亿欧元,增速落入-1%~1%的冰点区间。

LVMH集团2024年营业利润196亿欧元,同比减少14%;Kering开云集团全年171.94亿欧元的营收,同比下降12%,归属于集团的净利润为11.33亿欧元,同比大幅下滑62%。

法国巴黎银行最新发布的研报显示,奢侈品行业2025年Q2整体仍表现疲软,预计销售额同比下跌3%,较第一季度的下跌1%进一步恶化,显示出奢侈品市场下行压力仍在加速。

Miumiu杭州万象城快闪店

“大众消费者正从炫耀性消费转向理性与个性表达。”张蕾说。

面对宏观经济不确定性和奢侈品品牌频繁涨价,全球奢侈品消费者纷纷开始削减非必需品支出。这一趋势直接导致奢侈品消费人群在过去两年里减少了约5000万人,尤其是以Z世代为代表的年轻消费群体,具体表现为对奢侈品品牌的拥护度逐年下降。

与此同时,头部客户贡献的奢侈品消费额比例持续走高,虽然他们感觉品牌对他们的专属性正在不断弱化。

电影再拍续集

能否“夺回一切”

毫无疑问,因为《穿普拉达的女王》,Prada一度成为奢侈品牌的代名词。然而,其带来的品牌红利仍会随着时间推移、人们消费习惯改变以及经济形势而逐渐减弱。

近年来,Prada在奢侈品市场竞争中的表现并不理想,且面临诸多难解问题,如备受诟病的产品创新不足、风格单一等。加之其品牌代言人屡屡闹出负面新闻,“5年塌房7个代言人”对Prada品牌形象和市场声誉造成了严重损害。

从财报数据来看,尽管Prada集团2024年整体营收同比增长17%,但核心品牌Prada的零售销售增长仅为4.2%,远不及预期,市场份额被Miu Miu等品牌逐步蚕食。

“Prada可以考虑推出与电影相关的限量版产品,或者通过社交媒体和营销活动,唤起消费者对第一部电影的记忆,从而带动品牌产品的销售。”在奢侈品行业业内人士VIVI看来,Prada作为电影中的重要符号,与电影传递的独立、自信、优雅等价值观紧密相连。

年轻人从“Logo崇拜”

转向“价值共鸣”

值得注意的是,当多数品牌在寒冬中瑟瑟发抖时,Prada集团旗下的Miu Miu却逆袭成为时尚行业最耀眼的黑马,2025年第一季度贡献了整个集团31%的收入,其60.2%的增速是行业平均水平的十倍。

当消费者为Miu Miu的学院风针织衫一掷千金,却对经典Monogram手袋无动于衷时,某种价值体系的深层变革已然发生。

有分析人士认为,奢侈品市场已经发展到相对成熟的程度,在产品品类和市场细化上,行业中的赢家和输家已出现两极分化,品牌方不能再一味采取单一战略,试图一劳永逸。一些曾经辉煌的品牌,若是未能及时跟上市场变化,将在竞争中失去优势。

面对寒冬,奢侈品牌们也正展开绝地反击。许多奢侈品牌开始数字化转型,通过优化品牌官网、与电商平台合作等方式,拓展销售渠道,提升消费者的购物体验。同时,积极利用社交媒体等营销手段,增强品牌影响力和与消费者的互动。

Prada与王家卫合作的上海荣宅餐饮空间,将《花样年华》美学转化为人均688元的沉浸式体验。尽管大众点评评分仅3.8分,但社交媒体打卡曝光量已突破2亿次。

最近在上海南京西路高调揭幕的LV全球唯一“路易号”巨轮,开创性地融合了“展览+精品店+餐饮”三种业态,客流量爆棚,甚至有旅行团参观。且不说能为LV门店带来多少销量,却是行业逆袭的关键信心符号。

当明年《穿普拉达的女王2》上映时,奢侈品行业能否等到自己的“第二幕辉煌”?答案藏在更务实的创新与更大胆的重构中。

(时尚责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6