辛追夫人的“老钱风”穿搭

本文转自:湖南日报

|

|

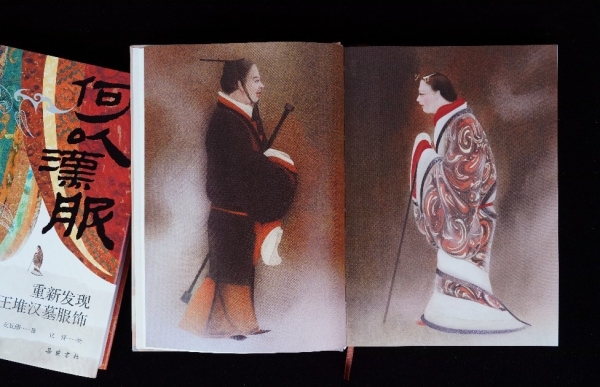

《何以汉服》内页图。 |

|

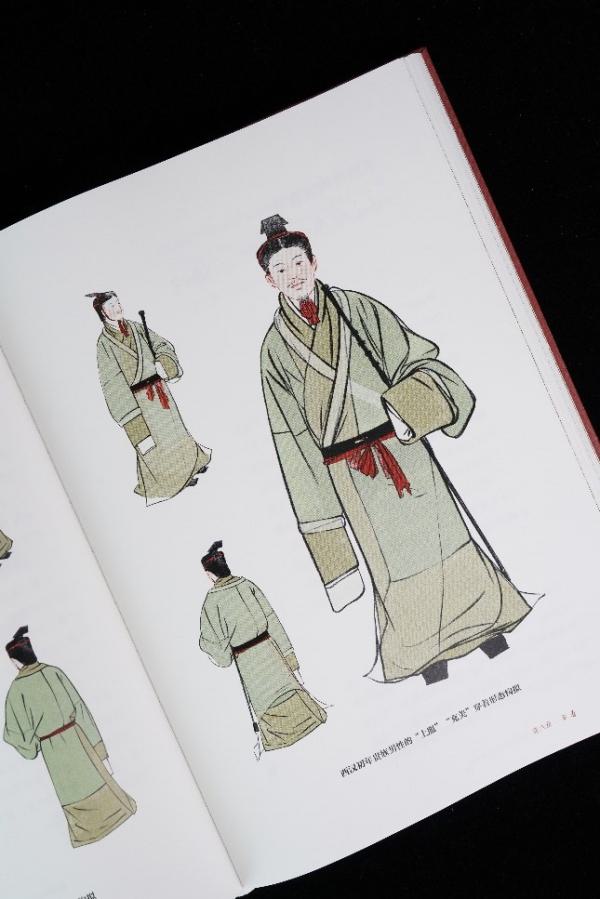

《何以汉服》内页图。 |

编者按

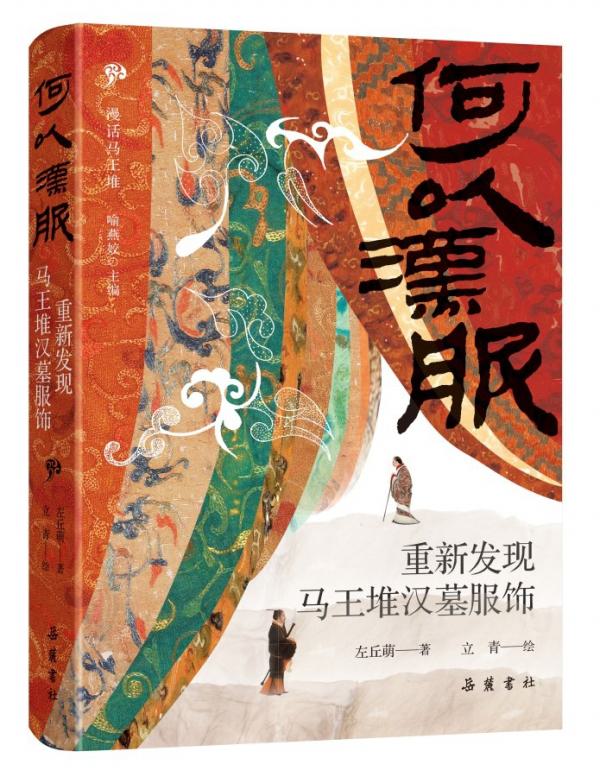

马王堆汉墓服饰在中国古代服饰史上一直占据重要地位,近日,由知名服饰考古专家、科普作家左丘萌所著《何以汉服:重新发现马王堆汉墓服饰》一书由岳麓书社出版。该书围绕马王堆汉墓服饰实物,对照战国秦汉时代服饰实物及简牍文书记载,带领读者细看楚汉数百年的服装时尚变化,探索古人制衣的巧技与用心。

左丘萌

人们常有这样一种认知,认为历朝历代都是规矩严明,甚至朝廷官方对于服装如何制作都有严格的规格限定,进而又引申出了一种更深的误解,认为古人的服饰总是处在规矩之中,一成不变,但只要一改朝换代,人们的服装又立刻改头换面,不复前代规制。

这一误解的形成,大概和历代史料中大量明文记载的服饰制度相关。至少从汉代开始,朝廷官方对于什么人穿什么样的服装,用什么服装面料和色彩,就已经作出了大量规定和限制的尝试。但很遗憾,这往往也只是尝试。实际规定落实到什么程度,要结合实际的时代背景与具体的考古发现来看。

这里简单讲讲古人的“时尚”:

其一,古代的贵族阶层的奢侈消费总是追求时尚,有着求新求变的动力。在很多时候,正因为他们这方面的行为过于夸张或者奢靡,让朝廷看不下去,才会进而颁布禁令,这时的官方规定总是滞后的,往往时尚风气都已逐渐变易,相关律令才姗姗来迟。

其二,还有不少时期,官方禁令不过是一纸空文,存在“法不责众”或“法难责众”的情形。在社会发展经济繁荣的情形下,上到贵族阶层,下到平民百姓,都有了追逐时尚的底气。社会上下为追求时尚,出现了普遍逾越制度的情形。

其三,每当王朝建立或新帝继位的时候,统治者很可能会制礼作乐、颁布新规。围绕或迎合统治者的意愿与爱好,新的时尚也在形成。上行下效,这类时尚大多是先在皇宫中兴起,再逐步传出宫外,流布四方。

总的来说,服饰时尚总是在不断演化发展。它有时会依附朝廷颁布的规制,但不少时候也会超越规制。研究古代服饰之前,必须对此有所认知,服饰是处在生活之中,被人们实际穿着使用的,它们展现着古人的审美偏好和生活态度,并不只是僵死不变的规制。

马王堆汉墓,可以说是历史这片天空中特别耀眼的一颗星。在它的指引下,我们可以在时间掩映下的夜幕里寻找到研究方向。但它始终只是一颗星星,无法代表天空的全部。研究者需要进一步细致辨明,墓中服饰类文物具体能够代表哪一块地域、哪一段时间的时尚流行。

辛追夫人坚持“经典款”

现代人常说的一个时装搭配模式“老钱风”(Old Money Aesthetic),顾名思义,就是“有钱了很久”的有钱人的穿搭风格。而马王堆1号汉墓墓主辛追夫人的服饰,可以说是西汉初年楚地的“老钱风”——无论是织锦刺绣的花样,还是服装裁剪的式样,其中不少都可以在战国后期的楚地墓葬中找到文物原型,而与同时期中原地区的流行服饰存在一定差异。

这一情形或许有助于说明辛追夫人的出身——她极有可能是战国末年楚地贵族家庭出身。即便楚国已经为秦所灭,这些楚地旧家大族在服饰上仍坚持着楚国末年的审美偏好。辛追夫人显然也自幼习惯于这种穿衣风格。于是我们得以观察到马王堆1号汉墓中的情形——即便汉文帝时代朝廷倡导的穿衣风格是节俭为上,这位老夫人还是拥有大量战国后期楚地的旧款风格的服装,宽阔的缘边、立体费料的剪裁是其特征。这些服饰在战国末年的楚地或许还属于年轻人的时装,但时间到了马王堆汉墓所处的西汉文帝时期,可能就已经成为贵族家庭中长辈所坚持的高格调、经典款了。若辛追夫人先前只是民间出身,直到汉朝建立才跟随丈夫成为朝廷新贵,是不可能具备这种需要自幼培养的“老钱风”品位的,更可能是积极拥抱汉朝建立之后朝廷所倡导的新时尚。

这就是马王堆1号汉墓出土服饰所呈现的“个性”。我在这里试着给出一个总结:它们代表着战国末到西汉初楚地贵族阶层一小段时间内的时尚流行。

汉代刺绣与将错就错的绣娘

无论是马王堆1号墓的辛追夫人,还是3号墓墓主、辛追夫人的儿子利豨,身份都属于贵族阶层,与身份相应的礼制规矩是贵族阶层彰显身份的重要元素。这些礼制规矩,除了延续自前代的“老礼”,还有本朝建立的“新规”。“礼制”代表着官方明确给出的标准,比起“时尚”而言,并不局限于某时某地,更为普及和广泛。

本书正文中有详细的说明:马王堆3号墓中呈现的贵族男性的冠服形象,与秦汉时代的礼制紧密相联;而1号墓辛追夫人的服饰,则呈现出了更多先秦礼制的元素。在目前考古资料还不算充分的情形下去推想,这可能是因为辛追夫人是利豨的母亲,年岁更长的缘故;也可能是当时汉初建立冠服制度时更多的限定是涉及贵族男性,至于贵族女性的服饰反而更有自由的空间,老夫人才能任性地坚持自己楚地旧贵族风格的服饰品位。

但1号墓中也有很多呈现汉朝新制度的特点。比如最为明显的——为了符合汉文帝倡导的节俭精神,墓中随葬品中原本该有的金珠宝玉,都被替换成了土木质地、“起到一个造型的作用”的冥器,其中甚至也包括辛追夫人头上的饰品。本书前文中通过对照墓中出土的丝织品,也发现了有意思的地方:一种特别的刺绣花样——“乘云绣”,广泛出现于西汉初直到西汉末南北各地各大贵族的墓葬之中(甚至东汉时代的织锦,也还在沿用已残缺不全的“乘云绣”花本)。这种绣样不是简单的风格类似,而是纹样布局完全相同,显然出自同一个花样底本,源头很可能是同一个设计师。背后明确体现的是一种整齐划一、规定严格而且被广泛长期执行的制度。这件带有这种“制度化”刺绣的衣物是被郑重地放在辛追夫人棺内的上层。

除此之外,也还有不少织绣印染的花样能够在跨度极大的时间与空间中找到同类文物参照。这可以说明,在马王堆汉墓的时代,贵族阶层的服饰已经有了相当成熟完备的规制了。而且这些规制在汉朝疆域内被沿用了数百年之久。但这种规制具体表现在细节的图纹与面料上,至于服装的款式似乎还是相对自由的。

再来看辛追夫人衣衾包裹中的刺绣衣物。几大刺绣花样又可以分出各不相同的几个亚型,反映出绣娘在绣制时有更为自由随意的发挥。在我看来,最有意思的是其中的一件黑色罗绮地上绣“信期绣”的衣物。这件衣物虽然已经比较残缺,但大致还能看出几个大块残片在原本衣物上所处的位置。其中主要使用的“信期绣”是一个固定的花样底本在不断循环。但某个绣娘在绣制时竟然出了差错——她错拿成了另一个刺绣花样底本。等她意识到这个失误之时,错拿的花样已经绣在了珍贵的罗绮上。于是只能将错就错,仍把这块花样不同的绣片裁入衣中。

对照礼制记载来推想,这件衣物很可能是辛追夫人等级最高的一件礼服。若没有两千多年后纺织考古学者的细心辨认,谁能想到这件礼服上竟藏着这样的小差错。这个发现虽然无助于提供什么新认知,但至少可以说明,制定和执行规矩的都是人,具体到绣花这件小事上也一样。正是这种人曾经生活过、工作过的痕迹,才让冰冷的物件有了温度。我想到汪曾祺先生描写沈从文先生研究文物的一句话:“对美的惊奇,也是对人的赞叹。这是人的劳绩,人的智慧,人的无穷的想象,人的天才的、精力弥满的双手所创造出来的呀!”(汪曾祺《我的老师沈从文》)

(时尚责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6