前几天去闺蜜小夏新家做客,一推开卧室门我差点没认出来——没有记忆中顶天立地的大木柜,取而代之的是墙面一排银色金属挂杆,挂着当季常穿的外套;床尾是一组嵌入式抽屉,贴着“内衣”“袜子”的标签;连床底都塞着透明收纳箱,叠好的毛衣整整齐齐码成小方块。

“这能装吗?”我脱口而出,小夏却笑着拉开床头的开放格:“你看,围巾帽子都在这儿,换季的衣服收进阳台的收纳柜了。以前那个大衣柜,我一年到头只开三次——换季、找冬装、塞不进去骂两句。现在每天开门都心情好!”

这两年,“去衣柜化”成了装修圈的热词。

走在建材市场,销售不再拼命推销“一门到顶”的定制柜,反而会问:“您考虑金属挂杆吗?”刷短视频,“卧室去衣柜化改造”的视频能轻松破百万播放;身边朋友装修,十个有八个都在讨论“怎么把衣柜藏起来”。

这场静悄悄的“衣柜革命”,到底动了谁的奶酪?

传统衣柜,早成了卧室“最熟悉的陌生人”

要理解“去衣柜化”的流行,得先说说传统衣柜有多“坑”。

首先是“空间刺客”。

小夏家卧室只有8平米,原本的定制衣柜占了2.5米墙面,剩下的空间勉强塞下1.5米的床,连转身都费劲。

“每次换床单都要把衣柜门全打开,不然床拉不出来。”她吐槽。

更要命的是,传统衣柜的层板设计像“刻进DNA”——顶部留30公分放被子,中间挂长衣,下面叠短衣,可现在谁还天天叠衣服?

我表姐家的衣柜,层板上永远堆着皱巴巴的T恤,挂杆上的大衣却挤成“千层饼”,“每次找件衬衫,能翻出三件落灰的毛衣”。

其次是“甲醛隐患”。

参考摘要提到,木工打柜和定制衣柜都得用胶水粘合板材,运气不好就会遇到甲醛超标。

我同事去年装修,定制衣柜花了3万,结果晾了半年还是有味道,“检测说达标,但孩子一进卧室就咳嗽,最后只能全拆了换金属架”。

更扎心的是,传统衣柜的“保质期”短得离谱——用个三五年,柜门变形、层板开裂都是常事,维修成本比买新的还高。

最关键的是,它根本“不懂我们”。

现在年轻人穿衣风格多变,今天爱挂西装,明天想叠卫衣;今天买了条长裙子,明天又迷上短外套。

可传统衣柜的布局是“一次性”的,装完就固定死了,想改?

要么砸墙重装,要么忍着。

“我当初特意加钱做了‘可调节层板’,结果螺丝孔对不上,根本调不了!”小夏翻出装修时的合同,气不打一处来。

“去衣柜化”不是扔衣柜,是给收纳“松绑”

所谓“去衣柜化”,不是真的不要衣柜,而是换种更聪明的方式装衣服。

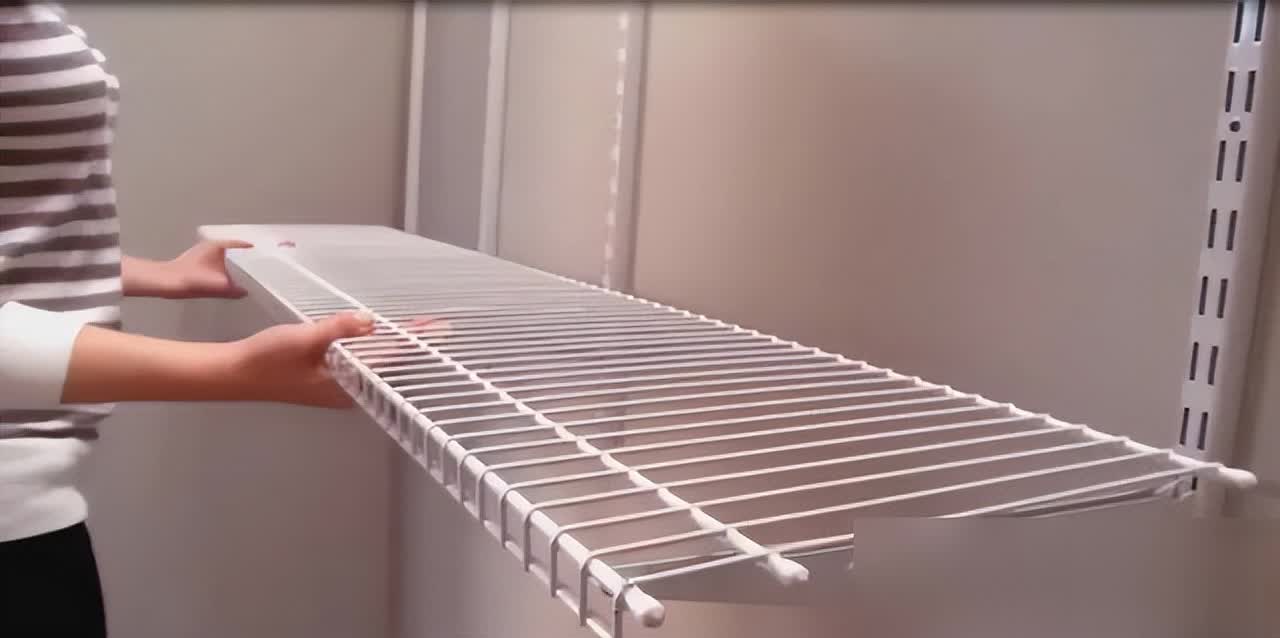

最火的是“金属挂杆+收纳盒”组合。

参考摘要里提到的金属衣柜,用低碳钢材质加膨胀螺丝固定在墙上,没有胶水,甲醛从源头杜绝。

小夏家的挂杆配了可移动的挂钩,今天挂外套,明天挂包包,随时调整;下面的抽屉是活动式的,想放袜子就放袜子,想塞围巾就塞围巾。

“上个月我买了条长连衣裙,直接把下面的抽屉撤了,挂杆往下挪10公分,完美!”她演示着,“传统衣柜能这么灵活吗?”

还有“嵌入式壁橱”设计。

把墙面砸进20公分,用金属框架搭出挂衣区、叠衣区,外面装层纱帘或者玻璃门,既省空间又好看。

我另一个朋友阿杰家的卧室,原本放衣柜的位置改成了嵌入式壁橱,墙面腾出的空间放了张1.8米的大床,“以前床离墙只有30公分,现在能站个人换鞋,爽多了!”更妙的是,壁橱内部用网格板和挂钩,帽子、腰带、首饰都能挂,“以前这些小物件全塞抽屉,现在一目了然,找东西省了半小时”。

还有“空间联动”玩法——衣柜+床头柜、衣柜+梳妆台、衣柜+床箱,把收纳藏进生活场景里。

比如把衣柜底部做成开放格当床头柜,晚上放手机水杯;把衣柜侧面延伸出梳妆台,早上化妆不用来回跑;床箱做成抽拉式收纳,换季的被子、过季的鞋子全塞进去。

“我家孩子的儿童房,衣柜和书桌连在一起,她写作业一抬头就能拿课本,比以前满屋子找书强多了!”邻居王姐边收拾边说,“关键是看着不杂乱,孩子自己也愿意整理。”

这场“衣柜革命”,藏着年轻人的生活哲学

“去衣柜化”火起来,本质上是年轻人对“无效收纳”的反抗。

以前我们总觉得“衣柜越大越好”,可现在大家发现:衣服买得少了,收纳反而更轻松。

小夏说她现在只有30件常穿的衣服,“以前衣柜塞得满满当当,其实80%的衣服一年穿不上三次。现在少买两件,反而能穿得更精致。”这背后是“断舍离”的流行——与其被一堆衣服绑架,不如把钱花在真正喜欢的单品上。

也是对“空间自由”的追求。

现在房价这么贵,每平米都得算着用。

参考摘要里提到的“砌墙衣柜”“挂壁式衣橱”,本质上是把“浪费的墙面”变成“有用的收纳”。

阿杰算了笔账:他家8平米的卧室,传统衣柜占了1.5平米,改成嵌入式壁橱只占0.5平米,“省出来的1平米,放了张小书桌,我媳妇在家办公终于有地儿了!”

更是对“真实生活”的回归。

传统衣柜像个“面子工程”——柜门一关,里面乱成猪圈;“去衣柜化”却把收纳摊在明面上,“挂杆上的衣服皱了,一眼就能看见,逼得我当天就熨;抽屉里的袜子乱了,顺手就能理。”小夏说,“现在卧室里没有‘见不得人’的角落,反而更爱收拾了。”

站在卧室里看这场“衣柜革命”,其实看的是我们对生活的态度——不再为“标配”买单,不再被“形式”绑架,而是让家具服务于真实的需求。

就像小夏说的:“以前总觉得装修得有个大衣柜才像个家,现在才明白,家不是由家具定义的,是由住在里面的人,和他们舒服的状态定义的。”

或许,“去衣柜化”的终极意义,不是少了个衣柜,而是多了份对生活的掌控感——我想要什么样的空间,我就创造什么样的空间;我需要什么样的收纳,我就设计什么样的收纳。

毕竟,房子是用来住的,不是用来“装”的。

(时尚责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6