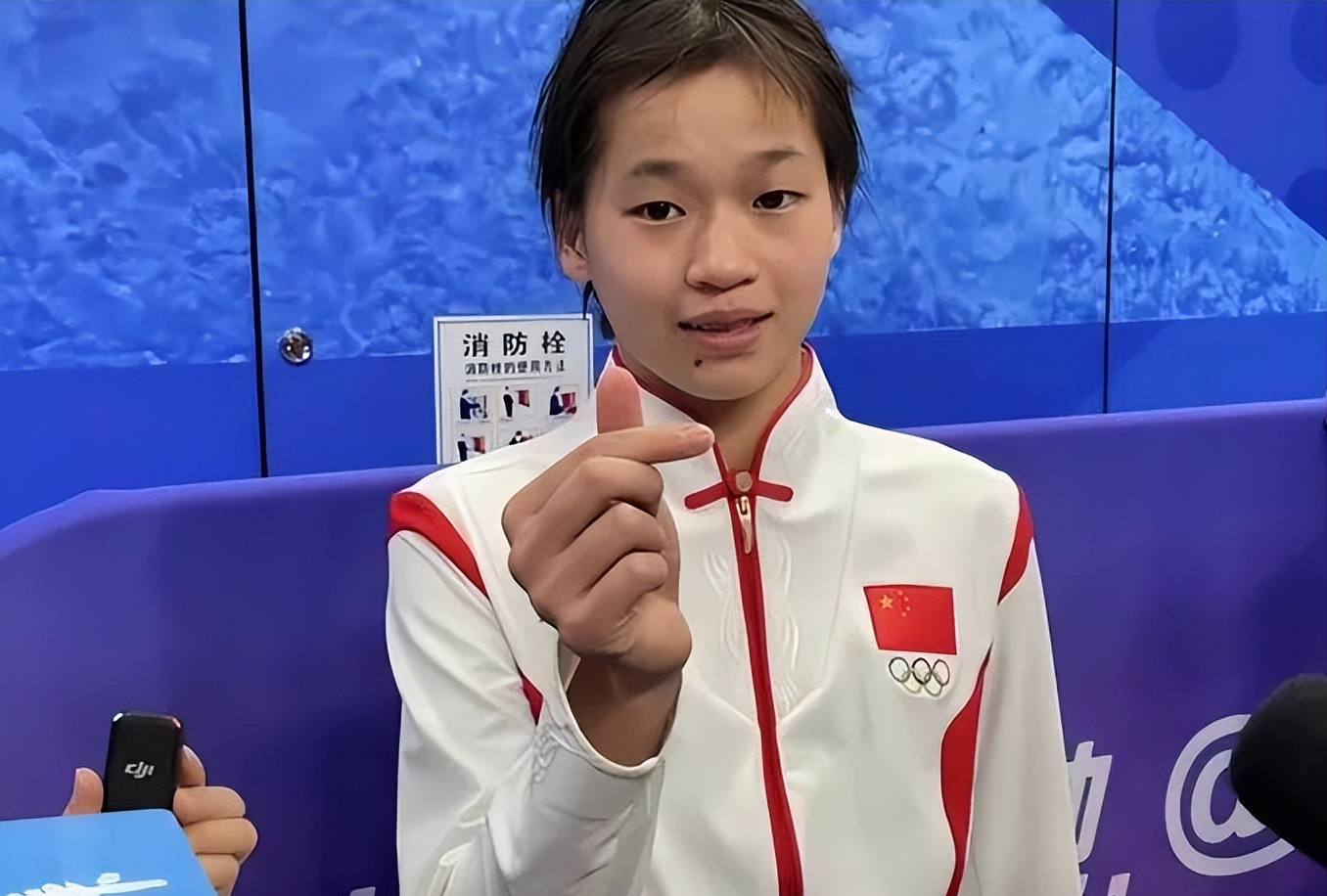

全红婵正面回应体重变化影响动作:曾经的感觉找不到了

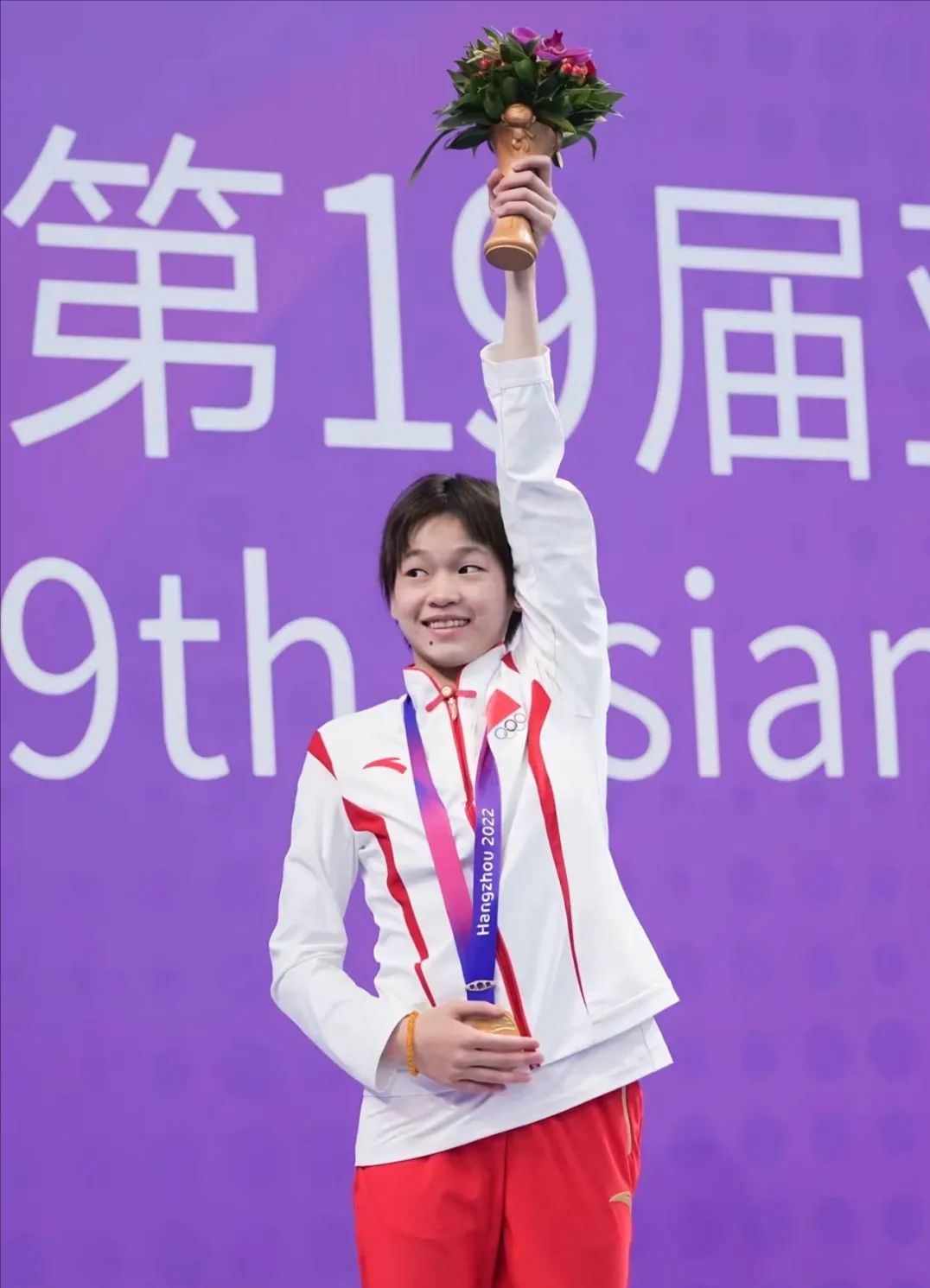

墨西哥城的泳池边,17岁的全红婵摘下泳镜,湿漉漉的头发贴在额前。这位东京奥运会横空出世的“水花消失术”创造者,在2025年跳水世界杯女子10米台决赛中以4.95分之差摘银。

面对镜头,她平静地说出“曾经的感觉找不到了”——这几个字背后,藏着竞技体育最残酷的成长寓言:

当青春期遭遇职业巅峰期,当身体发育挑战肌肉记忆,当全民期待碰撞个人极限,那个曾经“一跳封神”的少女,正在经历所有天才运动员必经的“成人礼”。

全红婵坦言“体重涨了动作会变形”,这不是运动员的托词,而是跳水运动的物理真相。

国际泳联2024年的研究报告显示,女子10米台选手体重每增加1公斤,入水时身体转动惯量将增加5.7%,这直接导致动作轴心偏移风险提升22%。

以全红婵的招牌动作407C(向内翻腾三周半抱膝)为例,这个难度系数3.3的动作需要她在0.8秒内完成3.5周翻转,体重波动带来的重心变化哪怕只有1厘米,入水角度就可能偏差3度——而这正是她本次决赛中三个动作出现明显水花的根本原因。

这不是孤例。

中国跳水队科研组数据显示,女子跳台选手在14-17岁期间平均每年增重3.2公斤,肌肉含量增长带来的力量提升与脂肪增加导致的转动惯量变化形成微妙平衡。

全红婵的教练陈若琳曾透露,2024年冬训期间,团队将她的每日热量摄入精确到卡路里级别,通过水下三维动作捕捉系统实时监测体重波动对动作轨迹的影响。

但竞技体育的残酷在于,身体发育是自然规律,即便是0.5公斤的体重变化,也可能让苦练数年的肌肉记忆瞬间失效。

“曾经的感觉找不到了”——

这句充满哲学意味的感慨,揭示了跳水运动最隐秘的困境。

东京奥运会时,全红婵1.43米的身高和34公斤体重,使其身体如同一支精准的标枪直插水面。而如今身高增至1.52米、体重突破42公斤的她,需要重新构建整套动作的动力链。

北京体育大学运动生物力学实验室的模拟显示,身高增长9厘米意味着起跳时重心高度提升5%,这要求她在蹬台发力时必须多输出12%的功率才能达到相同腾空高度。

这种身体变化带来的技术代偿,在本次决赛第三跳207C(向后翻腾三周半抱膝)中尤为明显。

慢镜头显示,全红婵在翻腾至第二周时出现0.1秒的滞空延迟,导致入水时身体未能完全垂直。这种微小误差在裁判眼中会被无限放大:三位裁判给出8.5分,而冠军得主在此动作上获得9.0分——0.5分的差距,恰好对应她比三年前多出的8公斤体重对动作完成度的“磨损”。

令人意外的是,这次失利后的全红婵展现出前所未有的松弛感。

当被问及是否压力过大时,她笑着说出“希望我的笑容能给别人带来快乐”——这种心态转变,或许比奖牌颜色更具历史意义。

中国跳水队心理督导团队在2024年引入的“正念训练系统”正在显现成效:通过脑电波实时反馈训练,运动员学会将注意力从“不能失误”转向“感受当下”。

这种心理建设的紧迫性源于血泪教训。2

008年奥运会十米台冠军陈若琳,曾在生长发育期因控制体重导致内分泌紊乱;

英国跳水神童托马斯·戴利在青春期遭遇技术瓶颈时,甚至产生过退役念头。

全红婵的坦然,标志着中国竞技体育开始摆脱“苦情叙事”,转向更科学的成长管理。

加拿大运动心理学家艾琳·格罗斯曼指出:“当运动员公开讨论身体变化而非回避时,说明他们正在建立真正的职业认知——这比金牌更能定义运动生涯的长度。”

全红婵的银牌之旅,恰逢中国跳水队更新换代的十字路口。

高敏在16岁退役,伏明霞在18岁转型跳板,陈芋汐在17岁开始兼项——历史数据显示,女子跳台选手的黄金期通常只有2-3个奥运周期。

但全红婵的教练组显然在尝试打破这个魔咒:2024年起,她的训练计划中增加了每周3次的陆上翻腾训练和抗阻练习,旨在重塑肌肉记忆;饮食方案从严格控制转向科学配比,允许每年3%的体脂率合理增长;甚至开始接触跳板基础动作,为未来转型埋下伏笔。

这种“未雨绸缪”的战略,在当今体坛已有成功先例。

美国跳水名将大卫·布迪亚在20岁时从跳台转攻跳板,最终在30岁斩获奥运金牌;英国选手杰克·拉夫尔通过增肌训练克服生长发育影响,在23岁成为跳板、跳台双料世界冠军。

全红婵的银牌,或许正是她运动生涯“第二曲线”的起点——当身体不再是最锋利的武器时,经验、智慧和战术素养将成为新的竞争力。

墨西哥城的夕阳洒在泳池水面,17岁少女的倒影随着波纹轻轻晃动。

这枚银牌的价值,早已超越奖牌本身的成色。

它记录着一个天才运动员与自然规律的博弈,见证着中国竞技体育从“压榨式培养”向“可持续发展”的转型,更预示着体育精神从“唯金牌论”到“成长美学”的升华。

当全红婵笑着说“希望以后更专注训练”时,我们看到的不是失败者的自我安慰,而是真正职业运动员的觉醒——在跳台与现实的落差之间,那个曾经“一跳惊天下”的少女,正在完成比407C更难的动作:优雅地拥抱成长本身。

(时尚责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6