从地方山水与文化 看到“何以中国”

本文转自:北京青年报

|

| 《黄山全景图》 清 雪庄 |

|

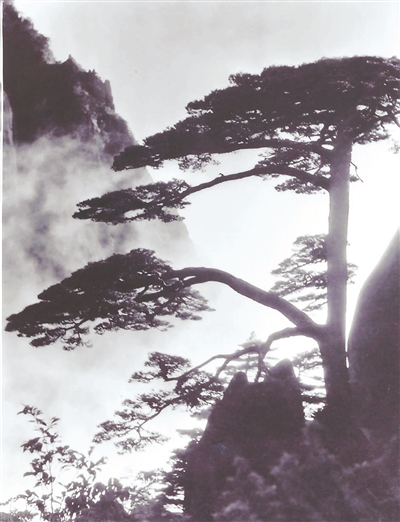

| 《迎客松》 郎静山 摄影 |

|

| 玉鹰 新石器时代 安徽含山凌家滩遗址出土 |

|

| 青铜云纹五柱器 西周 安徽屯溪弈棋土墩墓出土 |

|

| 猪形陶尊 新石器时代 安徽郎溪磨盘山遗址出土 |

|

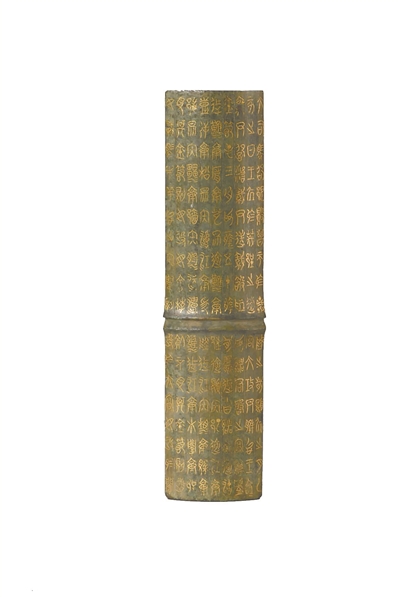

| 鄂君启金节—舟节 战国 安徽寿县出土 |

|

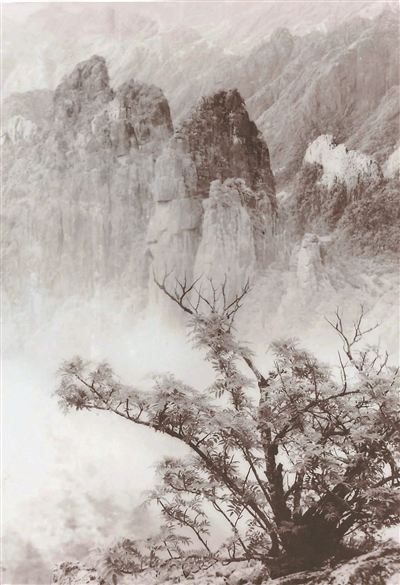

| 《春树奇峰》 郎静山 摄影 |

◎何乐为

展览:山水有清音——安徽文化艺术大观

展期:2025.7.18-10.30

地点:北京民生现代美术馆

在北京民生现代美术馆的展厅里,“山水有清音”展览缓缓展开,近30家文博机构的400余件文物与艺术作品汇聚一堂,这是京城近年来少见的安徽文化大展。

水与山的礼赞

我们今天习惯从经济、交通、产业去评估一座城市或一个区域的价值,但若把眼光放得更远,回溯历史与文化,就会发现另一种更深层的面貌,这次展览恰好提供了这样一个契机。

安徽的文脉,自古以来便由山与水滋养。黄山的嶙峋云海、淮水的浩荡东流,不仅塑造了地理格局,也塑造了人的性情与艺术传统。本次展览不以朝代为序,而是循着“水、山、形势、人文”的脉络展开,是一种从自然格局延展至人文心性的观照。策展人耿朔希望观众能从个人经验出发,去理解历史,并在展品之间体会到一种与民族情感、生活方式相呼应的共鸣。

展览以清代徽商后裔程庭的日记《春帆纪程》作为开篇。观众循着他在返乡路上写的文字进入展厅,仿佛与他一同踏上归途。他在日记中写道“长风破浪,春帆如箭”,借此引子,观者将以一种探访桃花源的心境走入安徽的山水与人文,而非单纯面对一列列陈设的文物。

程庭的行程多沿水路而行,因此展览第一部分从三大水系展开:长江的浩荡、淮河的纵横、新安江的清澈。由水入境,正合这片土地的自然脉络。展厅里陈列的玉器、陶器、石刀与渔网网坠,出自凌家滩、薛家岗、磨盘山等遗址,像是几千年前先民留下的回声,与程庭笔下的江流一道,把观众带入水的世界,也带回安徽文化最初的源头。

在“水”的单元里,含山凌家滩遗址的玉鹰格外醒目。五千年前,人们以鹰的形象寄托权力与信仰。它的纹路至今仍清晰可见,虽是小小一件,却承载着考古学家所说“文明先锋”的意味。与它并列的玉璜,是南方玉器体系的典型器类,弧形柔美,显示出凌家滩与周边地区早已存在广泛的交流。潜山薛家岗的多孔石刀静静陈列在一旁,它们并非实用的农具,而多用于礼仪,部分刀身仍留有朱色痕迹。石刀上钻出的孔数量各异,从一孔到十三孔,规律井然,似乎把秩序与仪式写进了石头。郎溪磨盘山遗址的展品则更贴近日常:陶器、网坠与玉石器,让人看到先民依水而居的生活面貌。湖泊边,河流旁,捕鱼、制陶、磨石,这些动作在漫长岁月后留存为考古遗迹。如今置于展厅,依旧带着土地与水流的气息。这些器物并列在一起,不只是展览的陈设,也提示着一个事实:在中华文明的起源阶段,安徽始终是一块不可忽略的土地。

“山”的部分把目光转向地理与美学。黄山在中国艺术史中的地位几乎无须多言,它不仅是徽州的象征,也塑造了近乎整个东方山水的范式。新安画派对黄山的反复描绘,形成了独特的艺术体系。展览中雪庄的《黄山全景图》格外醒目,画幅宏大,笔墨繁复,几乎以一种学术化的方式记录山川的全貌。而在另一侧,郎静山的摄影作品《春树奇峰》则把黄山带入了现代影像的语境,以合成影像的手法,凝固云海与奇石的形态。两者并置,不是为了对比古今,而是说明黄山在不同媒介中不断被重新发现。

值得一提的是,安徽歙县人黄宾虹一生中留下大量黄山题材的绘画,这次展览中也能看到。他的笔墨厚积薄发,几乎把黄山化作自我艺术的归宿。可以说黄山的影响并不仅限于本土,从黄山走出去的画家也在影响中国更广阔的艺术版图。

黄山的存在不仅体现在山体本身的奇峰与云海,更体现在山下的生活。西递、宏村这样的古村落依山就势而建,白墙黑瓦与层峦相互映衬。居住其中的人,日常抬眼便是山色,四季的变换与风雨的起伏都成了生活的一部分。正因为如此,黄山并非远观的景致,而是渗透在居者日常感受里的背景。这种与山对视的经验,慢慢转化为艺术和文字。

画家们取景黄山,不仅在描绘自然形态,也在体会人与山之间的关系;建筑师与工匠在村落中营造空间,让屋舍与山势呼应;文人写下游记与诗文,把这种相伴的感觉记录下来。展览中的绘画与摄影,其实都源于这种生活经验的积累。黄山不是孤立的地理存在,而是一种文化氛围,它影响了艺术家、文学家,也影响了在地居民的目光。

器与物的升华

第三部分“形势”着眼于安徽的地理区位和交通格局。青铜云纹五柱器是其中的重点展品,这件西周器物因形制特殊,至今用途未明,学界常将其作为疑难器类加以讨论。当代观众称它为“古代 Wi-Fi”,这种轻巧的比拟虽然带有调侃,却也说明展览试图让陌生的古代器物与今日经验产生联系。

此次展出的古代器物在器型上颇为丰富,从商周到唐宋,既有礼制所用的大器,也有造型精巧的日常器物。可以看出,当时社会在追求礼仪与秩序的同时,并未忽视工艺上的细节与美感。纹饰的精密、设计的别致,都体现出先民在宏大制度与细致生活之间的双重观照。隋唐大运河沿线出土的瓷器,以及明中都遗址发现的石雕构件,则进一步展示了安徽在南北交通与帝国制度中的位置。通过这些器物,安徽不仅作为地方文化存在,更作为交流网络中的重要节点被理解。这一部分使观众能够看到安徽文化的开放与多元,而不仅仅是自足的地方史。

展览的最后一部分落脚在人文层面,指向群体与生活方式。这里的内容明显更加多样,也更贴近日常。桐城派的文章传统,在清代文坛中影响深远,它以简洁、平实的文风,成为中国散文史上一支独特的流派;六尺巷的礼让故事,则以一种生活化的姿态承载了地方性伦理观念,显示出儒家精神在民间社会的落地。

器物方面,展出的徽州三雕——石雕、木雕、砖雕,工艺细密,体现出徽州建筑在明清时期的成熟形态。与之并列的还有文房四宝,徽墨、歙砚、宣纸、毛笔,这些器物不仅是书写工具,也是日常文化趣味与审美的集中体现,它们与建筑装饰相互呼应,共同勾勒出当时社会物质文化的基础。

此外,展览中还展示了黄梅戏的服饰与道具。作为地域性的戏曲形式,黄梅戏在清末民初形成,其唱腔婉转清丽,服饰、装饰和舞台道具使观众能直观感受到这种艺术形式在舞台上的呈现方式。

这一部分的展品类型极为丰富,从文章理想,到民间故事;从建筑工艺到书写工具,再到戏曲表演。相较于前几部分偏重考古与地理的宏大叙事,这里更多展示了日常生活、审美习惯和社会风俗的面貌。观众在其中看到的不仅是器物本身,更是安徽人在漫长历史中形成的生活方式和精神取向。也正因为这种全面性,“人文”部分在展览的整体结构中起到了收束与升华的作用,把自然山水与制度格局最终落脚到人的生活与心灵之中。

并未封闭于地方

从入口处的《春帆纪程》到尾声的人文故事,“山水有清音”展览为观众提供了一次完整的安徽文化观照。展览的四个部分层层递进:以水为始,揭示文明起源与流域文化;由山入境,展示地理格局对美学传统的塑造;再到形势,凸显安徽在交通与交流中的位置;最终落脚人文,以文章、礼让、工艺与戏曲勾勒出生活方式的细节。

总体而言,这次展览的优势在于展品数量丰富,涵盖面广;叙事方式突破传统,以“水、山、形势、人文”为线索,形成了新的结构;策展人引入个人与家族经验,使历史叙述获得生活化的入口。其不足则在于节奏略有跳跃,有时跨度过大,观众在有限时间里难以建立系统性的理解。同时,沉浸式装置虽然增强了参与感,却仍需在与文物本身的关系上取得更好的平衡。

从学术角度看,这一展览的重要意义在于,它以地方文化为中心,但并未封闭于地方,而是不断将安徽放入更大的历史与文明脉络之中。观众在观展的过程中,不仅接触到安徽的山水与人文,也在思考“何以中国”这一更宏大的问题。这使得“山水有清音”不仅是一场展示安徽文化的地方展览,也是一种关于个体与文化、地方与文明之间关系的讨论。展览留给观众的,是一种具有延续性的思考。

图源/北京民生现代美术馆

(旅游责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6