北京中轴线申遗一周年,千年古都焕新颜,你去打卡了吗?

北京中轴线申遗成功一周年,560多年的历史“脊梁”重焕生机!正阳门箭楼修好了,第一次向大家敞开大门;先农坛庆成宫,几百年没对外开放过,现在也欢迎游客来打卡。这条承载北京记忆的轴线,正一步步恢复往日风采,吸引全世界的目光。

正阳门箭楼修缮一新,游客络绎不绝。站在箭楼上,能俯瞰整个中轴线的壮观景象。这地方过去是北京城的“门面”,如今修好了,不仅好看,还让人感受到老北京的厚重历史。正阳桥的遗址也对外展示了,桥体和镇水兽这些老物件,让人仿佛穿越回古代。

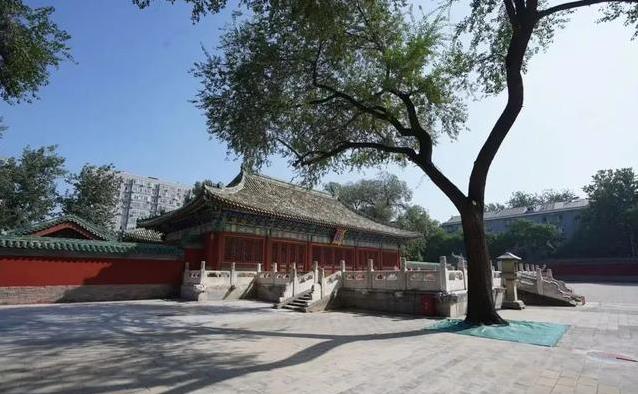

先农坛的庆成宫,第一次向公众开放,意义非凡。这里曾是皇帝祭祀农神的地方,历史有560多年。现在游客能走进这座古建筑,近距离感受北京的文化根脉。北京市文物局说,开放这些地方,就是为了让大家更了解中轴线的价值。

北京市文物局的褚建好介绍,这一年,北京下了大功夫保护中轴线。他们制定了《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025-2027年)》,45项任务清清楚楚。目标很明确:让中轴线整体保护得更好,管理更精细,还要让全世界都知道它的魅力。

保护中轴线,科技也来帮忙。国内首个用三维数字孪生技术的遗产监测平台上线了。简单说,就是用高科技“看”中轴线上的文物,哪里有问题一目了然。天坛、故宫这些地方的古建筑,都装上了“硬核”设备,24小时监控,确保它们安然无恙。

老城保护也在加速。太庙西北角的非文物建筑拆了,变成了绿地,空间更开阔。西城区的育才学校搬到新址,先农坛内坛的历史格局正在恢复。东城区的清陆军部旧址、孚王府这些地方,也启动了腾退项目,慢慢向公众开放。

公众参与是保护中轴线的大亮点。700多位巡查志愿者、2.8万多“数字打更人”,还有上百万市民,贡献了8万多条巡检数据和16万张照片。大家一起守护中轴线,就像一家人看护自家院子。这种全民参与的热情,让人觉得特别温暖。

为了让更多人加入,2025年北京启动了中轴线遗产保护公众参与活动。计划招募1000名志愿者,巡查文物、绘制文化地图、制作影像。政府、专业团队和老百姓一起努力,形成保护中轴线的新模式,特别接地气。

中轴线的文化魅力也在通过文旅活动展现。北京推出了多条主题游径,比如“行中轴、读中国”,入选了2024年全国十佳文物游径。游客可以沿着中轴线走,边看边学,感受中国文化的精髓。国家博物馆的凤冠冰箱贴、先农坛天宫藻井冰箱贴,这些文创产品火得不行,很多人抢着买。

北京中轴线的故事,就像一个大家庭的家事。每个人都能参与,无论是逛景点、买文创,还是当志愿者守护文物。这条“古都之脊”不只是北京的骄傲,也是中国文化走向世界的窗口。你想不想也来走一走,感受中轴线的魅力?

(旅游责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6