本文转自:重庆日报

|

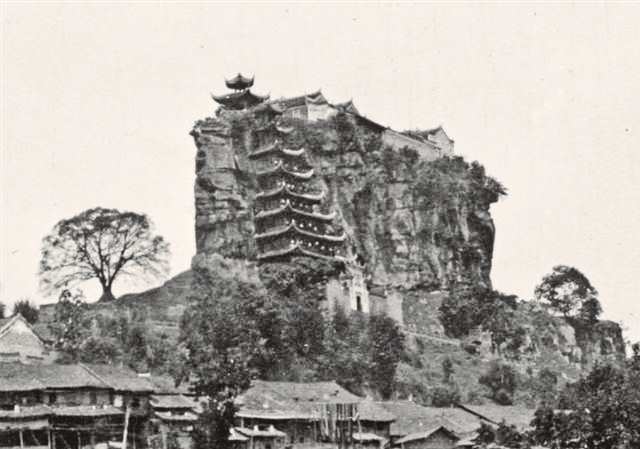

忠县石宝寨。 |

在重庆忠县档案馆保存着这样一张照片档案:一方巨石拔地而起,形如玉印,九层木质塔楼依崖而建,木石相衔,逐层内收,飞檐展翼,与其上三层奎星阁浑然一体,直插云霄。

照片上的奇特建筑,便是位于长江三峡库区的忠县石宝寨。石宝寨距今已有400多年历史,被国务院于1982年公布为第一批国家级风景名胜区。

据《四川通志》记载,明末清初,农民起义军首领谭宏率军来到此处,见玉印山孤峰拔地、四壁如削,地势险要、易守难攻,是绝佳的军事要地,便据此安营扎寨,“石宝寨”由此得名。

在我国仅存的几座高层木构建筑中,石宝寨寨楼是唯一的、也是我国现存最高、层数最多的穿斗式木结构古建筑。石宝寨通高45米,分上下两部分,下九层高33米,隐含道教“九重天”之意;上三层高12米,名“奎星阁”,寓意“天外有天”。

九层均设木梯沿崖壁盘旋而上,至顶与三檐正方形的奎星阁相连。其寨楼全部采用穿斗式木构架,梁柱主体采用榫卯工艺,通过节点的凹凸连接,把不同形态的构件紧密结合在一起。通过寨楼整体向玉印山微微倾斜,部分柱子直接插入岩体,将重量承载于山体之上,使寨楼达到稳定。圆形窗洞和方形木棂窗交叉使用,体现了古人“天圆地方”的宇宙观,这样的设计既减轻寨楼重量,又增加楼内透气性,同时还使得视野更加开阔。

一窗一景,目之所及,皆为中式美学。因地制宜的布局,独具匠心的建筑处理,使得整个建筑与其所倚靠的玉印山巧妙融合。寨内的功德碑,“直方大”等题刻,巴蔓子、严颜、甘宁等忠义人物塑像,更是无声讲述着忠义之州对信义守节精神的推崇与传承。

1994年,三峡工程开工,其建成后长江最高蓄水水位达175米,江水将淹至石宝寨寨楼第一层。为有效保护这一融合自然奇观与古代建筑智慧的珍贵遗产,石宝寨于2000年6月被列入三峡工程淹没区文物保护规划重点项目之一。经过多个方案反复对比论证,国家文物局于2005年4月决定采用“贴坡围堤”原址保护工程方案。石宝寨文物保护工程于2005年12月动工,2008年12月全面完工,历时3年。

竣工后,一道高55米、长600米的堰堤将石宝寨稳稳地保护在长江江心,一座悬索桥凌空飞架,搭建起通往这个“长江明珠”的通道。石宝寨矗立在清澈的江水中,十二层朱红楼阁倒映江心,构成了一石一寨一盆景“上下两重天”的奇景。

科学的防护堤建设和系统性的保护措施,不仅完整保存了石宝寨的历史风貌,更开创了大型水利工程与文化遗产保护并重的典范,为后世留下了可资借鉴的文物保护经验。

随着三峡水位变化,每年8月,水位线为全年最低145米时,石宝寨呈现半岛风貌,消落带显露出来,变身花海,展现库岸生态之美。9月中旬,库区开始蓄水,当水位在160米—175米时,巨型围堤保护环绕下的石宝寨四面环水,碧波万顷,成为名副其实的“世界上最大的江中盆景”。

作为全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区,石宝寨早已超越了单一古建筑的范畴,成为解码长江文明的“三棱镜”:向上折射着巴渝建筑的巅峰智慧,向内探寻着“忠文化”的基因密码,向外则讲述着三峡工程中守护文脉的“中国方案”。

通讯员 张卢萍 伯华 记者 何春阳 编写

(忠县档案馆提供支持)

(旅游责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6