女航天员在太空中,怎么保护自己的隐私? 航天女英雄牺牲太大了

1983年,NASA顶尖科学家问了一句让全世界尴尬的话:“飞一周给你带100根棉条够吗?”

这背后,是女航天员在那几平米铁罐头里,不为人知的隐忍与血泪史。

这事儿哪怕放到现在听,都觉得像个蹩脚的笑话。

1983年,那时候美国正准备把第一位女宇航员萨莉·赖德送上天。

在那个聚集了全人类最聪明大脑的NASA里,一群戴着厚底眼镜的男工程师,手里拿着计算尺,一本正经地把萨莉堵在办公室里,问出了那个足以载入史册的“小白”问题:“你这次任务飞一周,我们在你的包里塞100根卫生棉条,你觉得够不够?”

萨莉当时看着这帮一脸严肃的“天才”,估计内心是崩溃的。

要知道,那是7天,不是70天。

这帮能计算出从地球到月球精确轨道的男人们,对女性身体的运转机制,竟然无知到了这种地步。

这哪里是搞科研,简直就是对外星生物的盲目猜想。

但这还真不能全怪他们,毕竟在很长一段时间里,那片黑漆漆的太空,就是属于男人的“绝对领地”,充满了钢铁、汗水和粗糙的荷尔蒙。

女性想要挤进去,哪怕只是哪怕只是站个脚跟,要付出的代价,远比我们看到的要惨烈。

把时间轴往前推二十年,回到冷战正酣的1963年。

那时候苏联人和美国人为了争谁是“太空老大”,早就杀红了眼。

为了压美国一头,苏联决定把女人送上去。

于是,只有26岁的瓦莲京娜·捷列什科娃,被匆忙塞进了“东方六号”。

现在的教科书里,她是英姿飒爽的“海鸥”,是人类女性的骄傲。

可你要是去翻翻当年的解密档案,那根本不是什么浪漫的太空旅行,简直就是一场针对生理极限的“酷刑”。

那个狭小的返回舱,说白了就是个大号铁罐头,连转身都费劲,更别提什么隐私了。

最要命的是,工程师压根就没给女性设计专门的排泄系统。

捷列什科娃在天上飞了整整三天,绕地球48圈。

这期间,她不仅要忍受剧烈的呕吐感,还得在没有任何遮挡的情况下,解决最私密的生理问题。

甚至有资料提到,因为缺乏针对性设计,她在飞行后段几乎是硬憋着,或者是只能忍受排泄物带来的极度不适。

当她落地的时候,整个人虚脱到站都站不稳,鼻子上还有撞击留下的大块淤青。

所谓的太空英雄,其实就是被选中去受罪的最强“忍”者。

这种尴尬的局面,一直熬到了航天飞机时代才算稍微有了点人样。

美国人开始意识到,任务时间一长,人总是要吃喝拉撒的,隐私这事儿躲不过去。

于是,他们在航天飞机里搞了个“厕所”,还设计了独立的卫生隔间。

但你也别以为这就有多舒服。

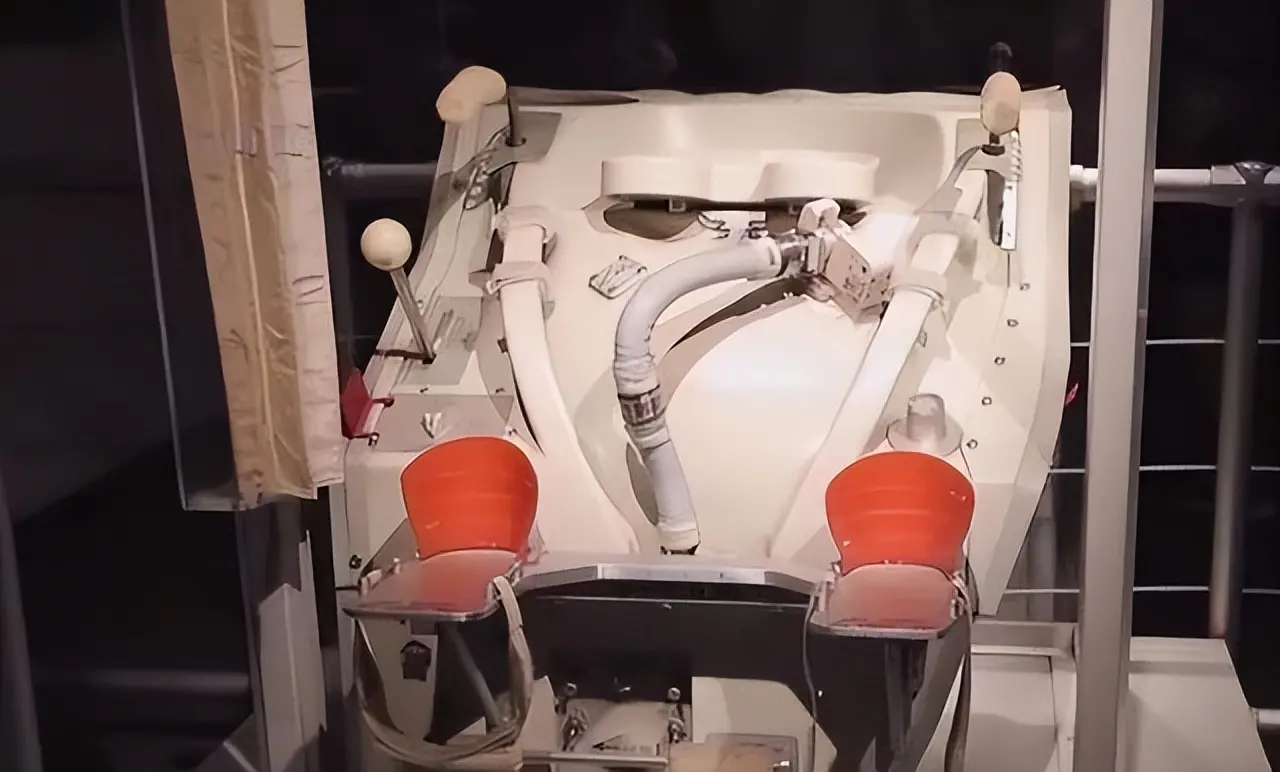

在失重环境下,上厕所简直就是一项高难度杂技。

你得先把脚钩在固定环上,不然一使劲儿人就飞了。

然后,你要在那个充满了马达嗡嗡声的舱里,拉上一层薄薄的帘子。

就在离你几米远的地方,你的男同事可能正在吃压缩饼干或者是看仪表盘。

那一层帘子,防君子不防小人,更防不住声音和气味。

你得在那狭窄的空间里,像做手术一样处理每一个步骤。

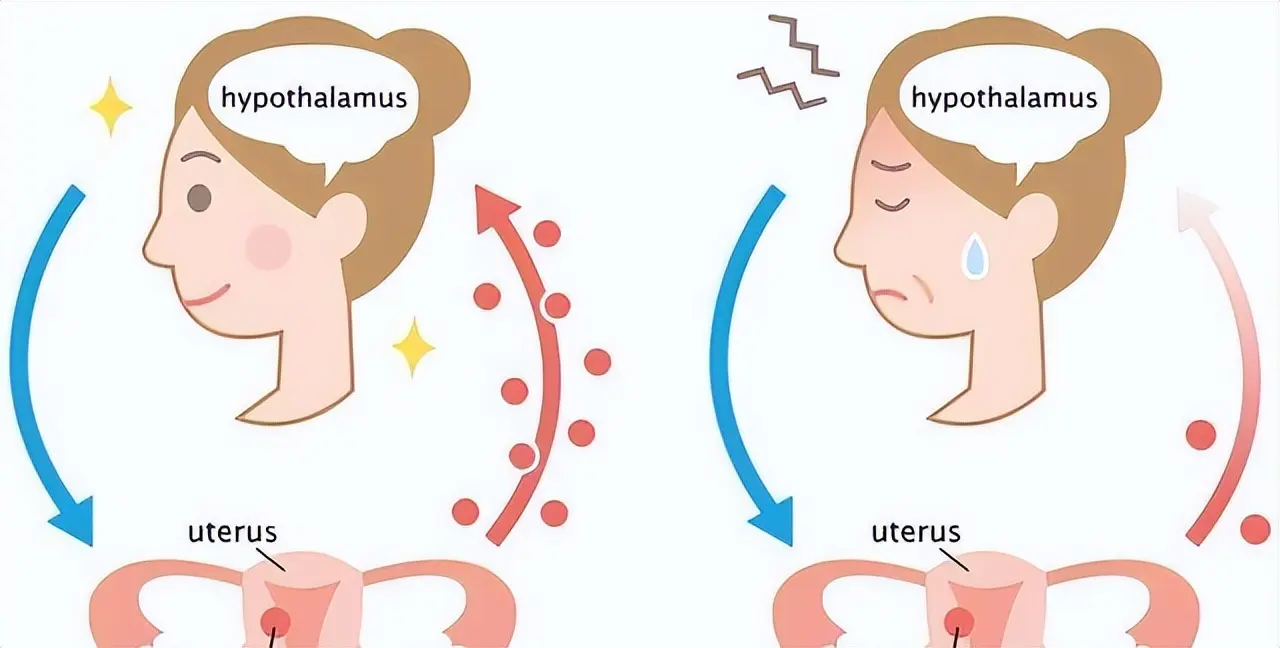

特别是女性每个月的“那几天”,在太空中简直是噩梦。

失重会让体液流动变得诡异,如果处理不好,那些红色的液体球就会飘散在舱里。

这可不是恐怖片,这是实实在在的安全隐患——液体要是飘进精密仪器里,搞不好就是短路,甚至是一场灾难。

在那失重的一瞬间,所谓的星辰大海,都得给吃喝拉撒让路。

等到咱们中国开始搞载人航天的时候,这方面的关怀总算是上了一个大台阶。

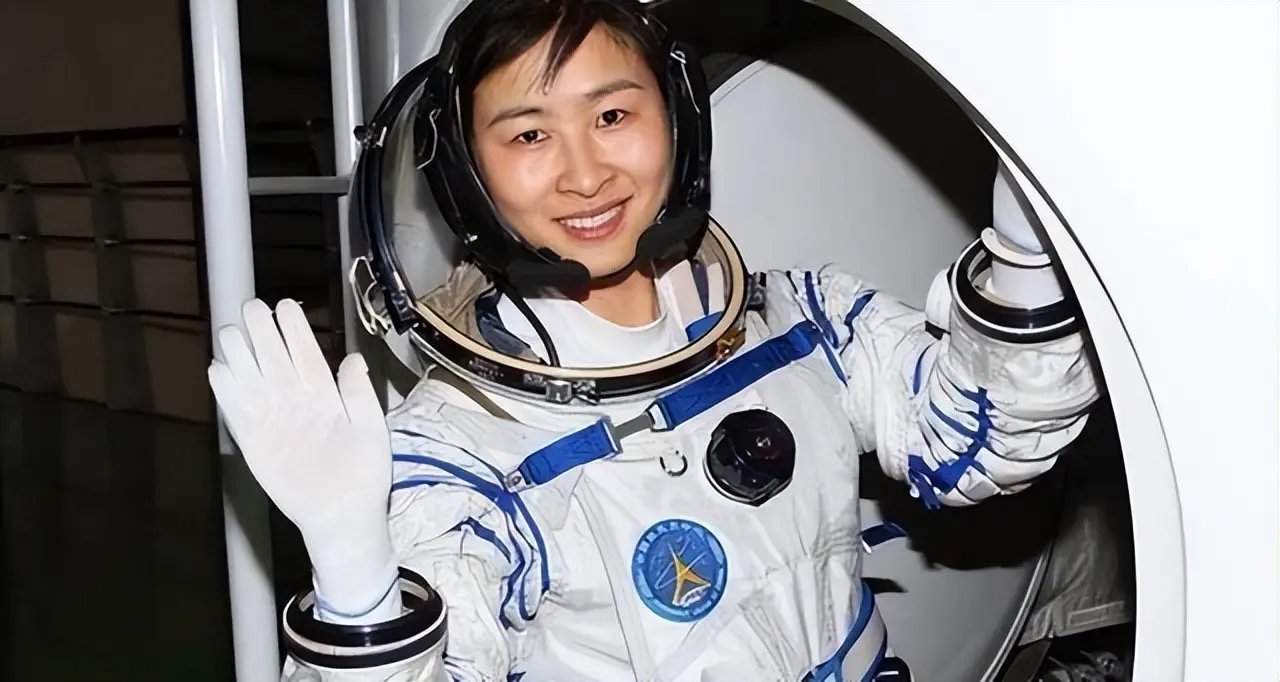

2012年,神舟九号上天,刘洋成了中国第一位女航天员。

大家可能不知道,为了这看似简单的“上天”,地面上做了多少让人头皮发麻的准备。

在刘洋和后来的王亚平入选前,除了那些要把五脏六腑都甩出来的离心机训练,还有一项特殊的“隐私训练”。

在模拟舱里,她们要一遍遍练习怎么在狭小的空间里迅速拉起布帘,怎么在失重模拟下更换私密用品。

这不是矫情,这是实战。

那一层帘子,在茫茫太空中,就是女航天员心理安全感的最后一道长城。

更值得一说的是,早期为了省事儿,国际上通用的做法非常简单粗暴——直接让女航天员吃药,把生理期给“憋”回去。

但这玩意儿副作用大啊,容易头晕恶心。

到了咱们中国空间站时代,观念变了。

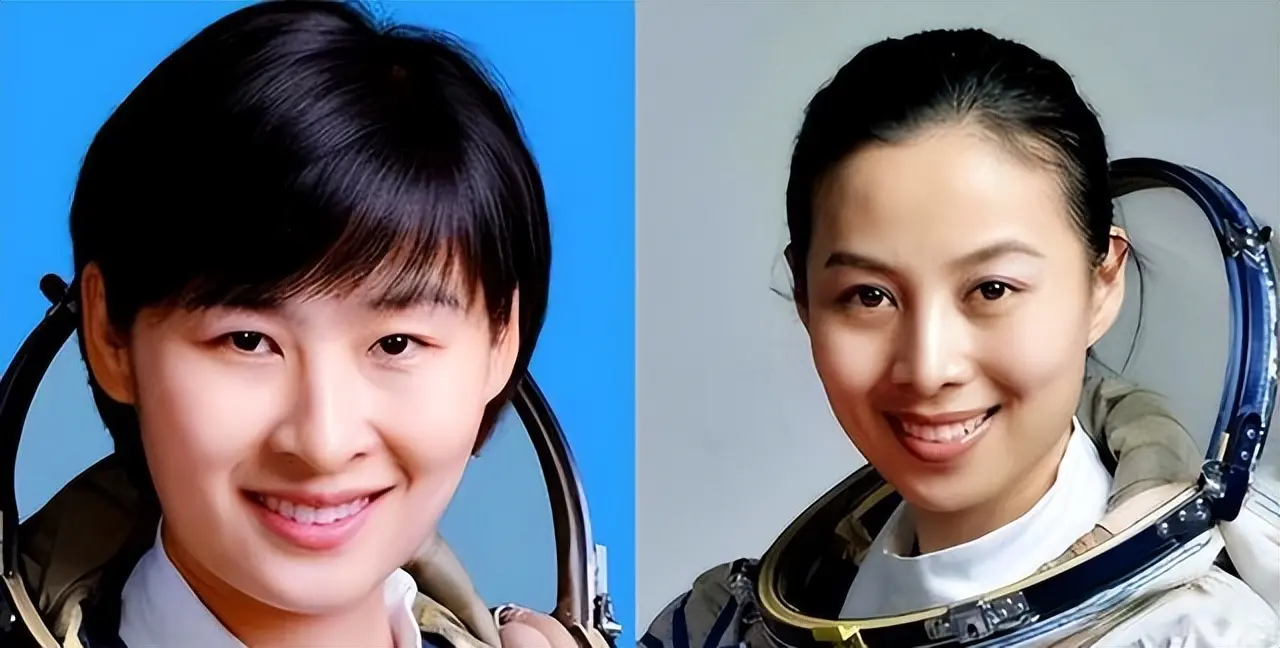

王亚平在神舟十三号上一住就是半年,靠吃药肯定不行。

于是,地面团队给准备了全套的“私人订制”。

那些私密用品,每一包都是经过严苛测试的,防漏气、防碎屑,连包装材料都得是特制的。

在太空中处理这些废弃物,流程繁琐得让人抓狂:拆包、使用、再密封、消毒、打包固定。

每一个动作都得小心翼翼,生怕有一点点遗漏。

在太空中,那一层薄薄的布帘,不仅仅是遮羞布,那是心理防线的长城。

我们老在电视上看王亚平搞“太空授课”,她在水膜实验里笑得那么从容,头发梳得一丝不苟,脸上甚至还带着淡妆。

但这背后,全是硬功夫。

你想想,空间站里没法淋浴。

洗头?

那是用免洗洗发液挤出的泡沫,把头发包住,搓一搓,再用毛巾一点点把水吸干。

要是有一滴水飘走,那就是事故隐患。

护肤也不是为了臭美,空间站里空气干燥得像沙漠,不抹点东西,皮肤真的会裂开。

而且,这些女航天员干的活儿,一点不比男的少。

几十公斤的阀门,说拧就得拧;出舱活动,那厚重的宇航服压在身上,对体能的消耗是毁灭级的。

尤其是女性的骨骼密度天生比男性低,在失重环境下,骨质流失的风险更大。

她们是为了保持状态,每天在跑步机上把自己跑得大汗淋漓,下来还得接着做实验。

每一根看似飘逸的头发丝背后,都是对肌肉控制力和耐心的极限拉扯。

说到底,从捷列什科娃那一身淤青,到萨莉·赖德面对那100根棉条的苦笑,再到如今王亚平在天宫里的从容不迫,这条路走了半个多世纪。

这不仅仅是技术的胜利,更是观念的觉醒。

以前的航天工程,那是冷冰冰的机器逻辑,人只是系统里的一个零件。

现在的航天,终于开始把“人”当人看了。

女性航天员的存在,就像是一面镜子,照出了人类探索宇宙过程中最温柔也最坚韧的一面。

她们用自己的身体,去适应那个对人类并不友好的环境,用近乎严苛的自律,证明了在星辰面前,性别从来不是障碍。

当我们仰望星空,在那宏大的叙事之外,别忘了还有这些琐碎的、甚至有点难以启齿的细节。

正是这些在几平米私密空间里,独自克服生理尴尬的瞬间,才撑起了人类探索宇宙的另一半天空。

历史不会说话,但那道被反复拉起的隐私帘,记得她们所有的隐忍。

参考资料:

NASA Historical Data Book, Vol. III: Programs and Projects 1969–1978.

瓦莲京娜·捷列什科娃,《星空下的誓言:首位女宇航员回忆录》,莫斯科出版社,1985年。

中国载人航天工程办公室官方纪实档案,《神舟九号与天宫一号交会对接任务纪实》,2012年。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6