龙芯已飞抵月球三倍远?低轨卫星爆发背后,国产芯片的隐秘突围!

哈喽,大家好,我是小方,今天这篇国际评论,我们主要来看看中国低轨星算技术,如何一步步走向深空,而龙芯芯片,又为何说“已比月球更远”。

你可能还记得几年前,卫星还主要靠地面站接收数据,处理速度慢、反应滞后,比如森林火灾监测,过去卫星拍完照得等飞到地面站上空才能传图,等地面分析出来,火可能已经烧了几个小时。

现在不一样了,卫星自己能“动脑筋”——直接在太空识别异常、压缩关键信息,通过星间链路秒传地面,把响应时间从小时级压到一分钟内。

这背后,是低轨卫星的“算力革命”,目前我国已公布至少十个低轨卫星网络计划,像“银河Galaxy”“千帆星座”“天算星座”等,卫星数量从几百到数万颗不等。

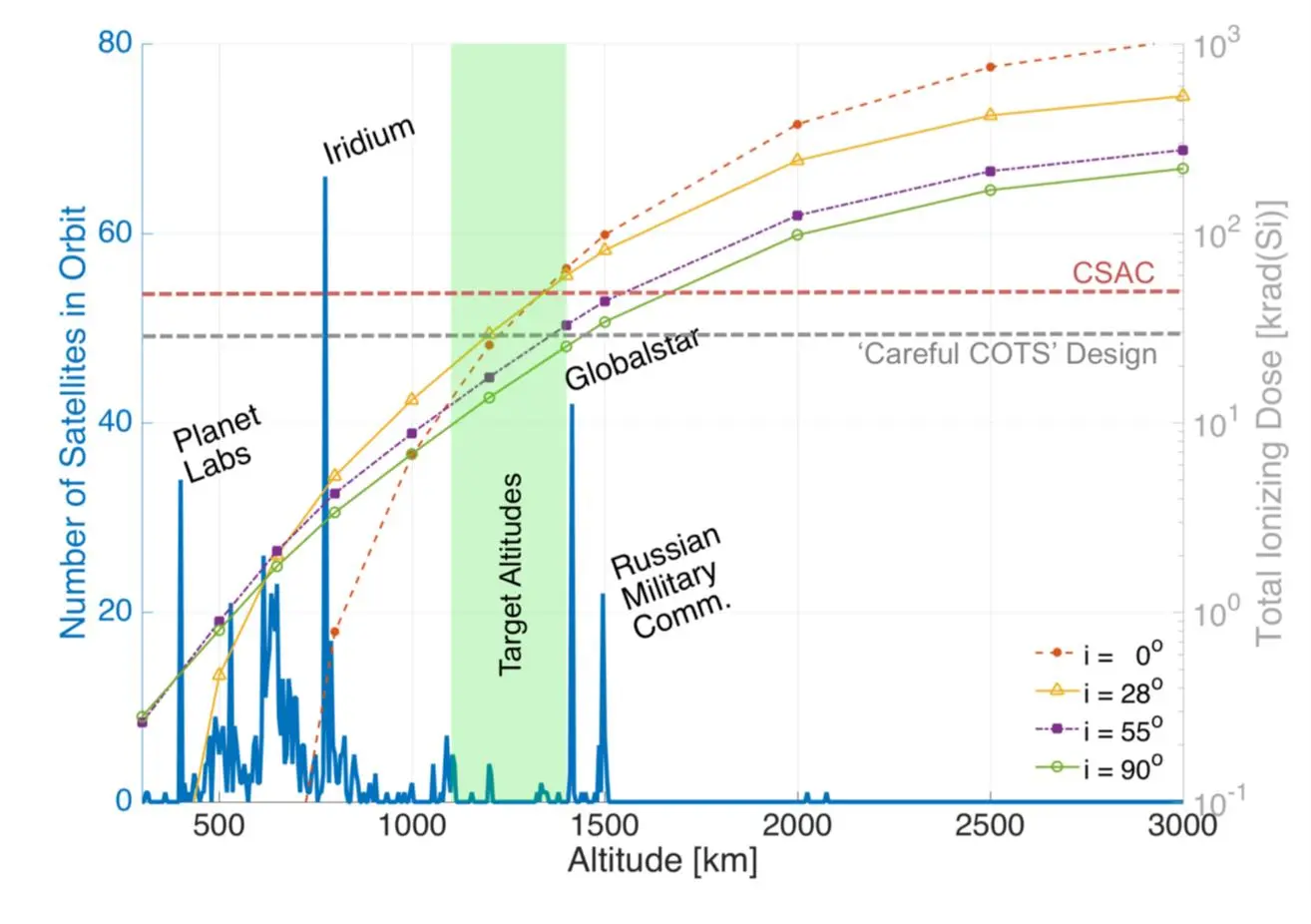

它们多数运行在500公里左右低轨道,因为这里空间辐照较弱,普通商用芯片就能稳定工作,成本低、上手快,但也带来一个问题:大量进口芯片或基于国外IP核的芯片涌入国产卫星,导致中长期看,抗辐照和高性能兼备的自主芯片技术储备不足。

要解决这个问题,得靠自主设计,我国最早实现100%国产化的组网卫星是北斗三号,它运行在3.5万公里高轨,用的是龙芯特制抗辐照CPU,虽然当时这款芯片性能不算顶尖,但抗辐照能力比传统芯片强了三个数量级,实现了长年无差错运行。

低轨卫星的爆发,给了龙芯打磨高性能技术的场景,比如银河航天在650颗低轨宽带卫星中,用了龙芯2K2000处理器的定制计算系统,提升星座自主运行效率;南航的“星眸载荷”用龙芯CPU在轨识别北斗干扰源,实现了天基实时处理。这些都是龙芯把商用技术向航天场景适配的尝试。

而真正的突破,是把高性能与抗辐照结合,今年龙芯CPU已在载人航天、探月探火任务中应用,最远深入太空超100万公里——相当于地月距离的3倍。

传统深空探测器为了防辐照,得用三套硬件做冗余计算,而龙芯把“三模冗余”等技术直接做进CPU核心,让计算机不必三重备份,体积、功耗大减,异常时还只需重置CPU而非重启整机,大幅提升任务连续性。

最近的一个进展是,2025年9月,国家航天局与北京航空航天大学联合发布了“空天算力链路”试验成果,该系统利用多颗低轨卫星搭载龙芯处理器,构建起跨星即时数据处理网络,在应急救灾中实现了地面断网区域的实时视频回传与指挥调度。

这不是简单传输数据,而是卫星在轨筛选、压缩关键画面,再通过星间链路直达指挥端,相当于把“移动数据中心”搬到了天上。

这种天地一体化的算力网络,正是低轨星算下一步的方向,如果未来龙芯能进一步强化高性能抗辐照芯片,高轨卫星、深空探测器就能实时处理海量数据,比如火星探测器自主决策拍摄目标,或只传回有效数据,极大节省通信带宽。

从低轨星座的算力升级,到龙芯芯片走向百万公里深空,中国星载计算正在实现“自主”“智能”与“可靠”的三重跨越,这条路虽难,但每一步都扎扎实实,也许不久的将来,我们真能用自主芯片的强大算力,照亮更远的星辰大海。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6