现代科学认为,我们的地球诞生于46亿年前,也就是太阳系诞生初期,当时太阳系一片混乱,太阳诞生以后吸收了周围大量的物质,所以太阳的质量占到了太阳系总质量的百分之99.86,剩下的八大行星和其它物质占到了太阳系总质量的百分之0.14,从占比上我们就能够看出太阳的质量非常大,在太阳系的八大行星当中,地球是唯一一颗诞生了生命的星球,生命的出现给地球增添了很多色彩,尤其是人类出现以后,解开了地球上很多的奥秘,人类作为地球上的智慧生命,一直都在努力的提升我们的速度,从古代的步行,到后来的马车,再到现在的汽车、轮船、飞机等等,人类的速度在不断的加快。

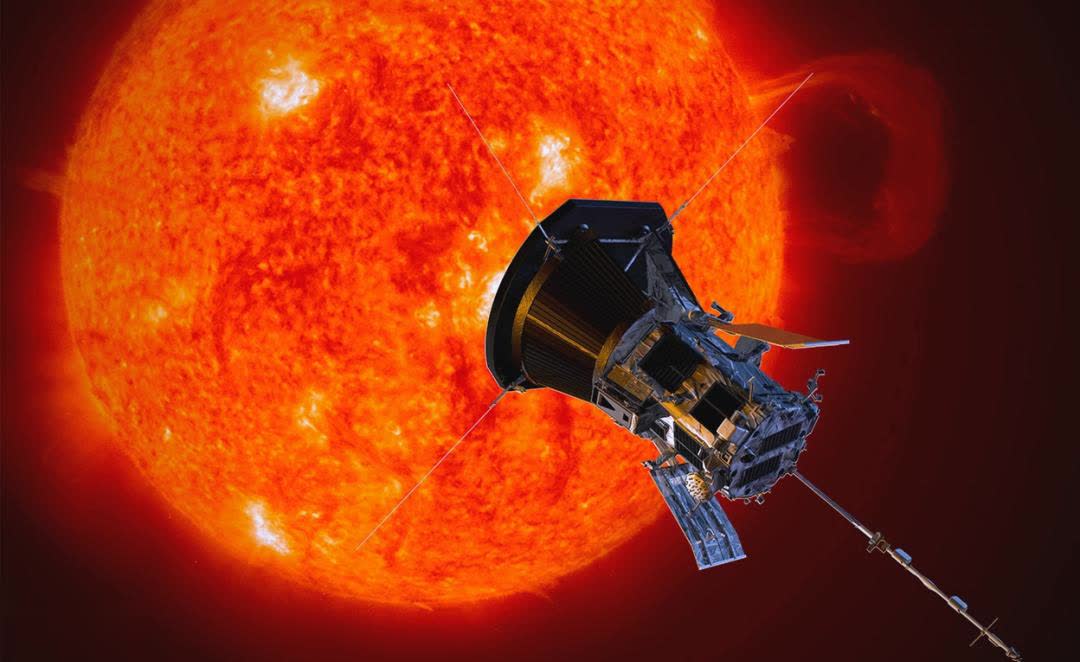

现在人类用于发射人造地球卫星的火箭,速度大约是每秒7.9千米,这样才能够克服地球引力将卫星送入轨道,目前人类发射的最快的探测器是帕克太阳探测器,它的最快速度能够达到每秒180公里,这个速度对于人类来说已经非常快了,不过即便如此,它想要飞出太阳系也是不可能的,根据科学家的研究得出,人类想要飞出太阳系,至少需要上万年的时间,这个时间对于人类来说太过于漫长,所以人类必须找到更快的飞行方式才行,目前人类已知宇宙中最快的速度就是光速,光速大约是每秒30万公里,这个速度对于人类来说,简直就是天文数字,看到这里,可能很多人会产生一个疑问,就是光速这么快,我们是如何计算出来的?

在17世纪之前,人类普遍认为光速是无限的,当时伽利略提出了质疑,他设计了著名的灯笼实验:让两人分别站在相距较远的两座山上,同时点亮灯笼并计时,试图通过光信号传递的时间差来测量光速,不过由于当时的方法不够先进,所以实验最终并没有成功,后来到了1849年,法国物理学家菲索利用齿轮和反射镜设计出旋转齿轮法。实验原理为:光源发出的光通过齿轮的齿缝照射到远处的反射镜,再反射回观测点。当齿轮静止时,光线沿原路返回;当齿轮旋转时,若转速达到某一值,光线返回时齿缝位置已转动,光线被齿轮挡住,观测者看不到反射光。通过计算齿轮转速、齿数和观测距离,可推导出光速。菲索的实验首次成功测量出光速约为31.5万公里/秒,虽与现代值有误差,但奠定了机械法测量光速的基础。

1851年,法国科学家傅科对菲索的方法进行了改进,用旋转镜代替齿轮。他将光源发出的光照射到高速旋转的八面镜上,经反射镜投射到远处的平面镜,再反射回八面镜。通过调整平面镜的位置和八面镜的转速,使返回的光线在八面镜旋转一周后恰好被观测到。这种方法避免了齿轮间隙的误差,测得光速更精确,约为29.98万公里/秒,接近现代公认值。对于人类来说,光速早已经超越了日常的经验范围,我们无法用肉眼来感知光速,因为光速传播的速度足以让任何物体在瞬间消失,比如说从地球到月球的距离大约是38万公里,光仅需要1.28秒就能够到达,这种速度让人类在观察宇宙的时候,看到的都是它们过去的样子。

光速不仅是速度的极限,更是宇宙法则的基石。爱因斯坦的相对论揭示,光速是宇宙中不可逾越的屏障。当物体接近光速时,时间会变慢,空间会被压缩。既然如此,那么当一个人乘坐光速飞船离开地球,一分钟以后,他再回到地球,他还能够看到他的家人吗?想要解开这个奥秘,我们就必须对时间足够了解,对于普通人来说,时间是生活中最熟悉不过的基础,它是衡量生活节奏的标尺,是记录经历的载体,我们通过时间能够感受季节的变化,著名的物理学家牛顿就曾经对时间做出过解释,他认为时间是一个绝对的、均匀的、独立的存在,简单来说就是,在牛顿力学中,时间对于所有的人和物体都是一样的,不管它们在哪里,在什么状态下都是一样的。

在牛顿力学中,如果你在地球上用一个钟表测量一小时,那么在月球上用另一个钟表测量一小时,结果应该是一样的;如果你在静止状态下用一个钟表测量一小时,那么在高速运动状态下用另一个钟表测量一小时,结果也应该是一样的。不过著名的物理学家爱因斯坦的相对论颠覆了绝对时间的概念,揭示时间与空间并非独立存在,而是构成时空连续体的经纬。高速运动的物体时间会变慢,强引力场中的时间流速也会改变。爱因斯坦发现,不同运动状态下的观测者,会对用一个事件的发生的时间和地点有不同的判断,这就是所谓的时间延缓和长度收缩,时间延缓指的是,运动会使得时间变慢,长度收缩指的是,运动会使长度变短,这些现象都是基于一个重要的假设,那就是光速不变原理。

在爱因斯坦的狭义相对论中指出,当物体接近光速运动时,时间就会变得很慢,假如有一列匀速行驶的火车,车厢正中间有一盏灯,在火车上的观测者看来,按下开关以后,灯光会同时到达车厢的前壁和后壁,但是在地面上的观测者来看,灯光发出以后,火车依然在前进,前壁在远离灯光,后壁在靠近灯光,由于光速不变,地面观测者会看到,灯光先到达后壁,后到达前壁,这个实验说明,“同时”的定义取决于观测者的运动状态,而时间的流逝,本质上就是事件发生的先后顺序的累积。因此时间的快慢也必然会随着运动状态而变化。除此之外,科学家还专门做了其它实验来证明爱因斯坦的理论是正确的。

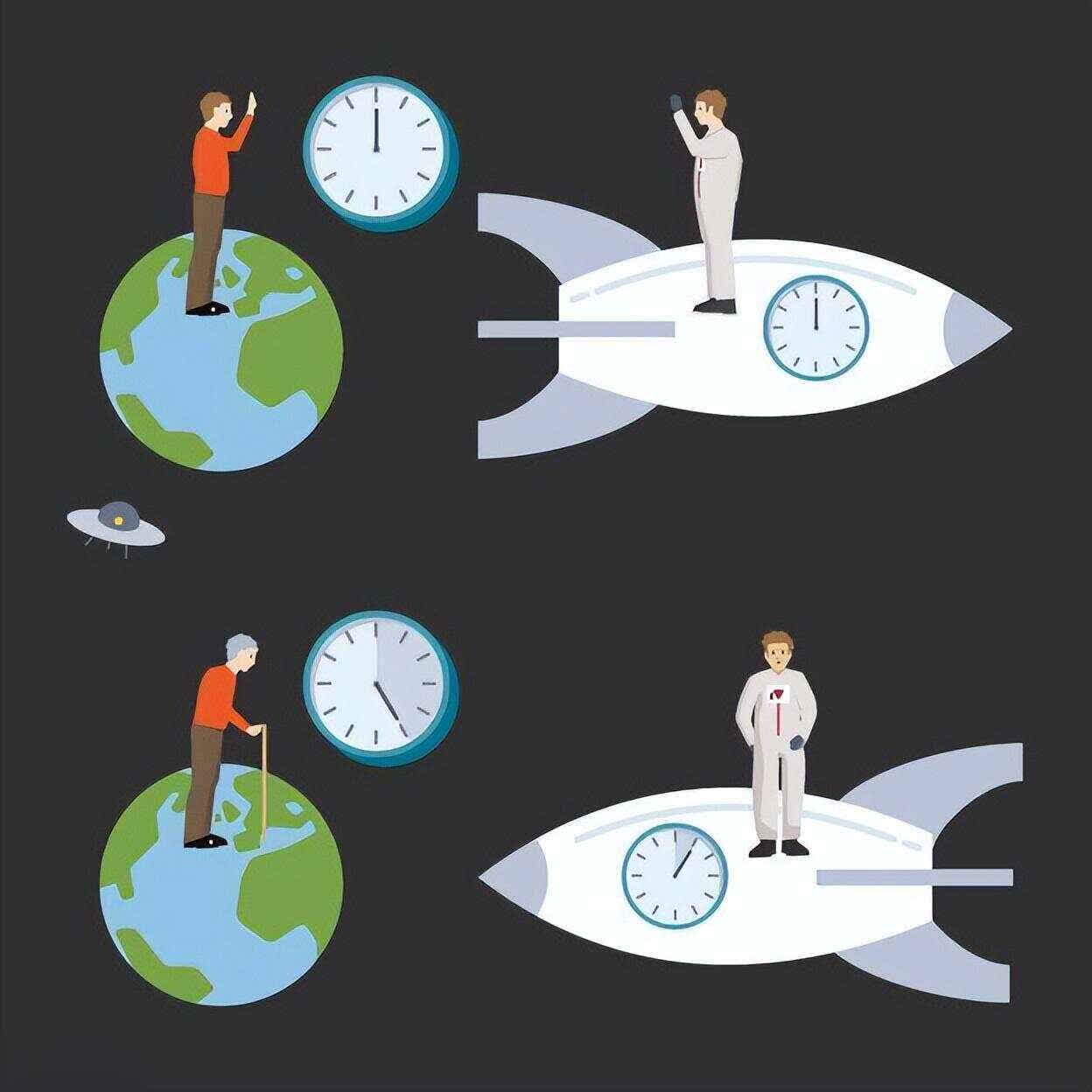

1971年,美国科学家哈费勒和基廷进行了一项著名的原子钟环球飞行实验。他们将四台铯原子钟分别放在两架飞机上,一架飞机向东飞行,另一架飞机向西飞行,绕地球一周后,与地面上的原子钟进行比较。由于飞机的运动速度不同,根据狭义相对论的预测,飞机上的原子钟与地面上的原子钟应该会出现时间差。实验结果表明,飞机上的原子钟与地面上的原子钟确实存在时间差,而且时间差的大小与狭义相对论的预言完全一致。这一实验直接验证了狭义相对论的时间膨胀效应,让人们对时间的相对性有了更直观的认识。除了速度的影响之外,重力也能够导致时间的流逝发生变化,爱因斯坦认为,重力并不是一种力,而是一种时空弯曲的表象,时空是一个由时间和空间组成的四维结构。

我们可以把它们想象成一个有弹性的薄膜,每一个天体都依附在这张薄膜上面,天体会对时空产生一种叫做引力场的影响,而重力就会影响时间的流逝,因为时空是一个整体,如果空间被弯曲了,那么时间也会被弯曲,这就意味着,在不同的引力场中,时间的流逝速度也是不一样的,在强引力场中,时间的流逝就会变得很慢,在弱引力场中,时间的流逝就会变得快。在宇宙中,人类发现的引力最大的天体就是黑洞,当光经过黑洞的时候,都会被它所吸引,所以时间在经过黑洞的时候,也会变得非常慢,按照爱因斯坦的理论,当一个人以光速离开地球以后,他所流逝的时间和地球上的时间是不同的。在光速飞船上面,时间的流逝会变得非常慢。

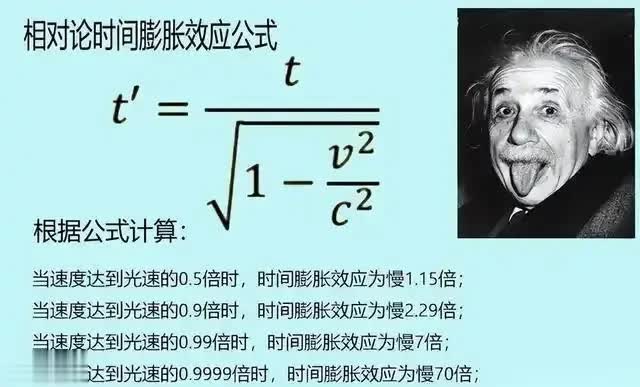

根据时间膨胀效应公式得出,当飞船的飞行速度达到光速的0.5倍时,时间膨胀效应为慢1.15倍,当速度达到光速的0.9倍时,时间膨胀效应为慢2.29倍,当速度达到光速的0.99倍时,时间膨胀效应为慢7倍,当速度达到光速的0.9999倍时,时间膨胀效应为慢70倍,当速度达到光速的0.999999999时,时间膨胀的效应为慢707万倍。这就意味着,当飞船感觉自己飞行了1分钟后返回,地球上可能已经过去了几万年甚至更久的时间,这种时间的差异随着速度接近光速而呈指数增长,对于光速飞船上的人来说,1分钟可能是一个非常短暂的时间,但是对于地球来说,光速飞船上的1分钟,可能是千万年甚至更久的时间。

如果按照离开地球一分钟,回到地球一分钟来算,那其实就是2分钟的时间,根据速度时间膨胀公式,当飞船速度达到光速的 50% 时,时间膨胀倍数仅为 1.15 倍。也就是说,飞船内的人经历 2 分钟,地球上的观测者则度过了 2.3 分钟,约 138 秒,时间差异并不显著。然而,当速度提升至光速的 99% 时,飞船内的时间膨胀倍数达到约 7.09 倍。此时,飞船内的人经过 2 分钟返回地球,地球人却感觉已经过了 14.18 分钟。这表明,飞船内的人度过 2 分钟,地球观测者度过了 14.18 分钟,地球观测者的时间流逝速度相对飞船内的人快了 7.09 倍。当飞船速度达到光速的 99.99% 时,地球观测者却已经度过了 9847 天,将近 27 年。由此可见,速度时间膨胀效应呈现出越接近光速,膨胀效应越显著的规律。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6