基尔大学和德国电子同步加速器中心的国际团队,花了十多年时间,终于在稀土化合物里找到了极化子。

这个发现直接破解了困扰物理学界多年的谜题,为啥有些量子材料的导电性会突然变天。

搞科研这事儿,有时候真就靠“死磕”,这么多年的坚持,换回来的突破确实够分量。

量子材料的导电性突变,早就是学界的老大难问题。

很多材料前一秒还是导电能手,下一秒就成了绝缘“铁疙瘩”,没人能说清到底咋回事。

本来以为这只是个别材料的“怪脾气”,后来发现高温超导体、巨磁阻材料里都有这情况,这才意识到事儿没那么简单。

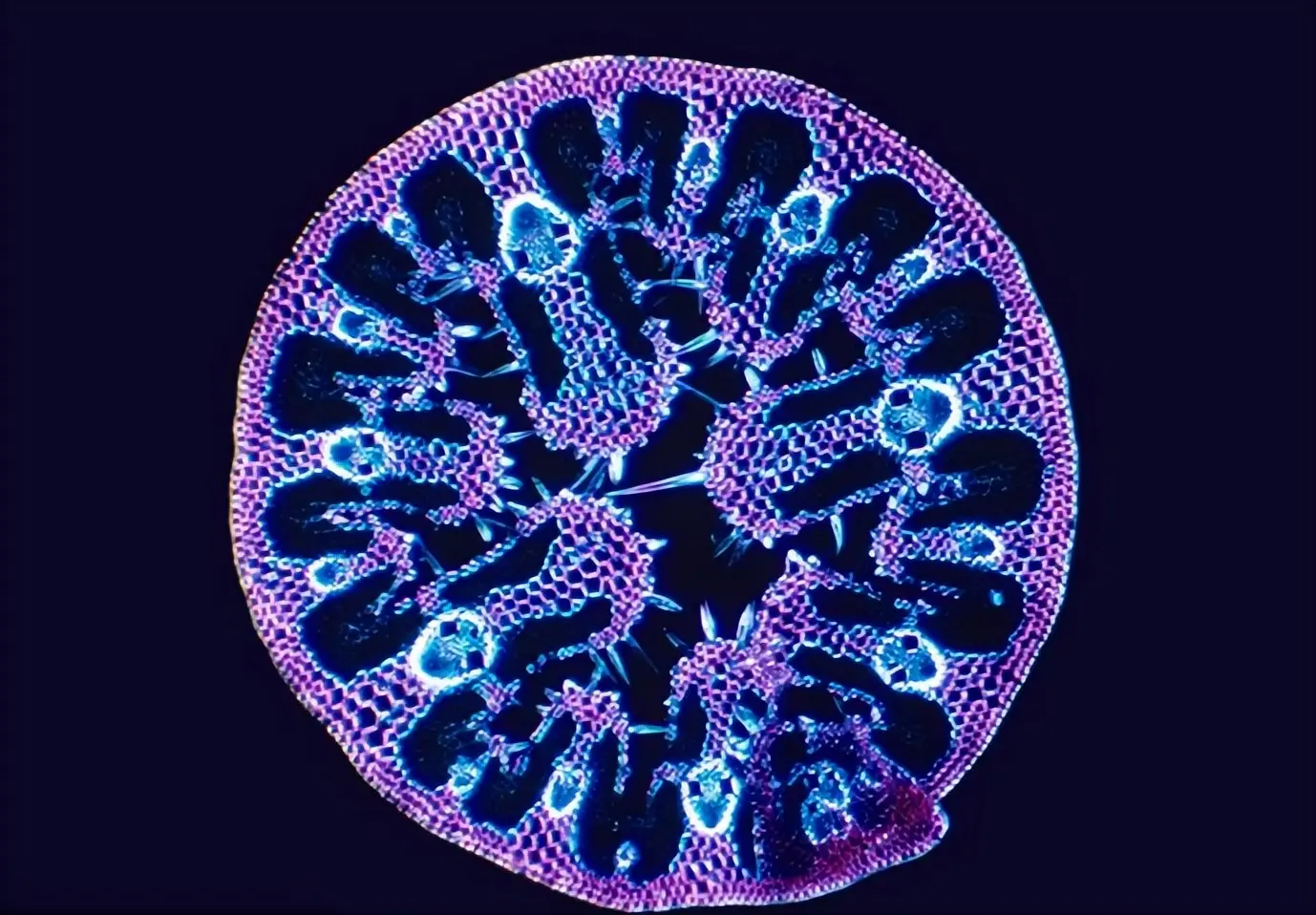

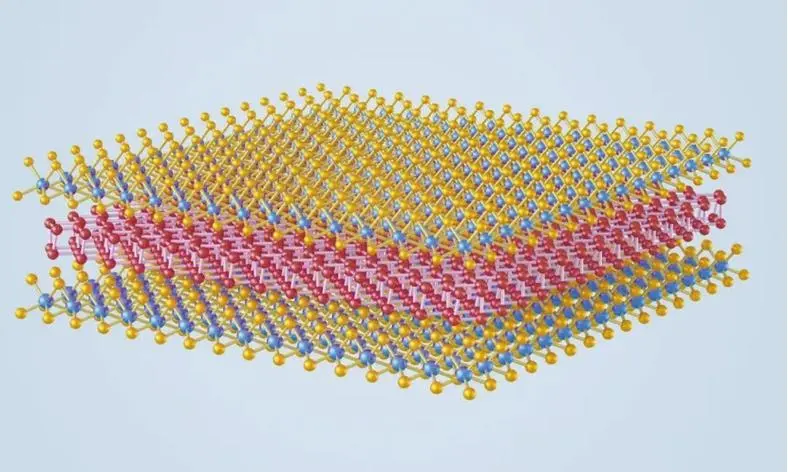

研究团队没瞎忙活,专门盯着铥硒碲化合物做实验。

他们一点点调整材料里碲的含量,就想看看导电性会有啥变化。

没想到当碲的含量达到某个临界点时,材料真的变了从良导体一下子变成了完全绝缘体。

这种戏剧性的转变,让团队一下子来了精神。

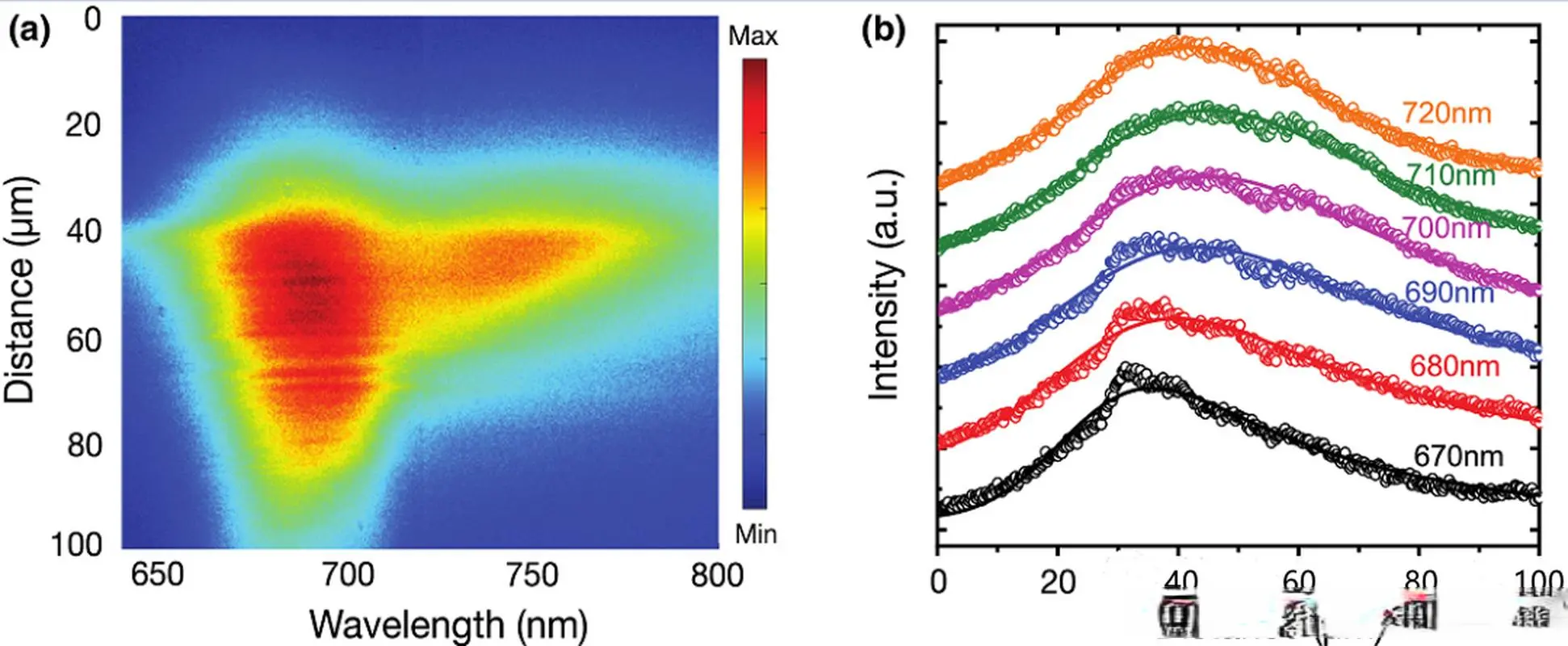

更有意思的是,这个发现还源于一个被忽视的“技术噪声”。

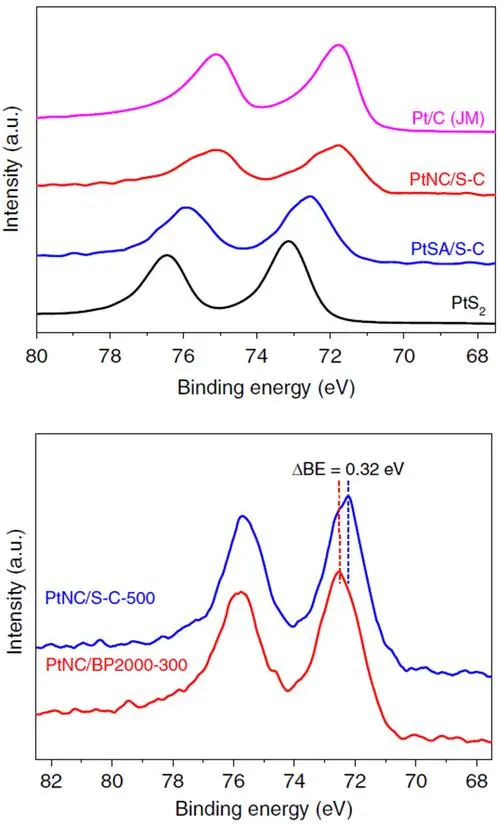

团队用同步辐射光电子能谱测量时,总能看到一个微弱的附加峰。

一开始大家都以为是设备出了问题,毕竟信号太弱了。

可换了不同实验条件,这个峰还在,这就让人不得不重视了。

如此看来,有时候科研里的“小意外”,反而可能藏着大真相。

能从一堆数据里揪出这个关键信号,真不是运气好那么简单。

十年时间,团队重复了无数次实验,建了无数个理论模型。

现在的科研环境里,大家都想快点出成果,这种“十年磨一剑”的研究,确实少见但格外珍贵。

毫无疑问,没有这份坚持,极化子这个“调皮蛋”还得在微观世界里躲好久。

找到了关键信号,接下来就得搞清楚这到底是啥。

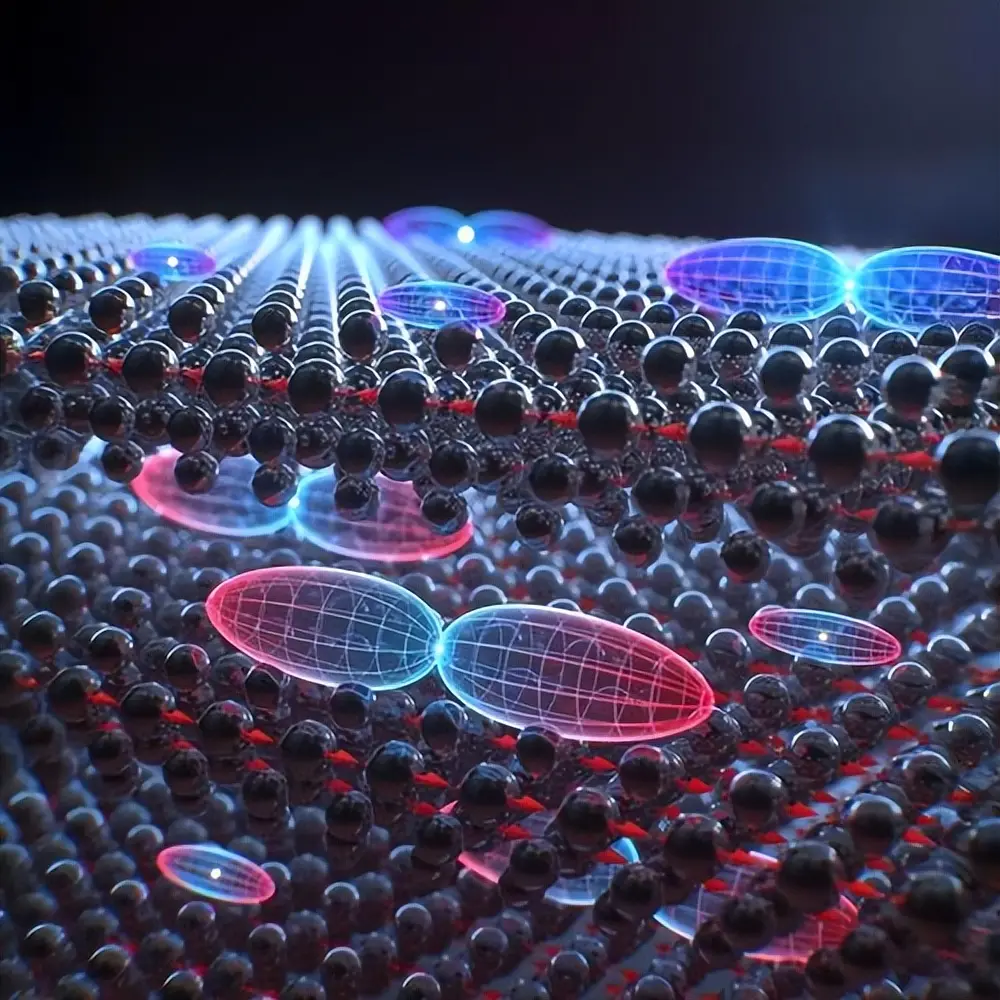

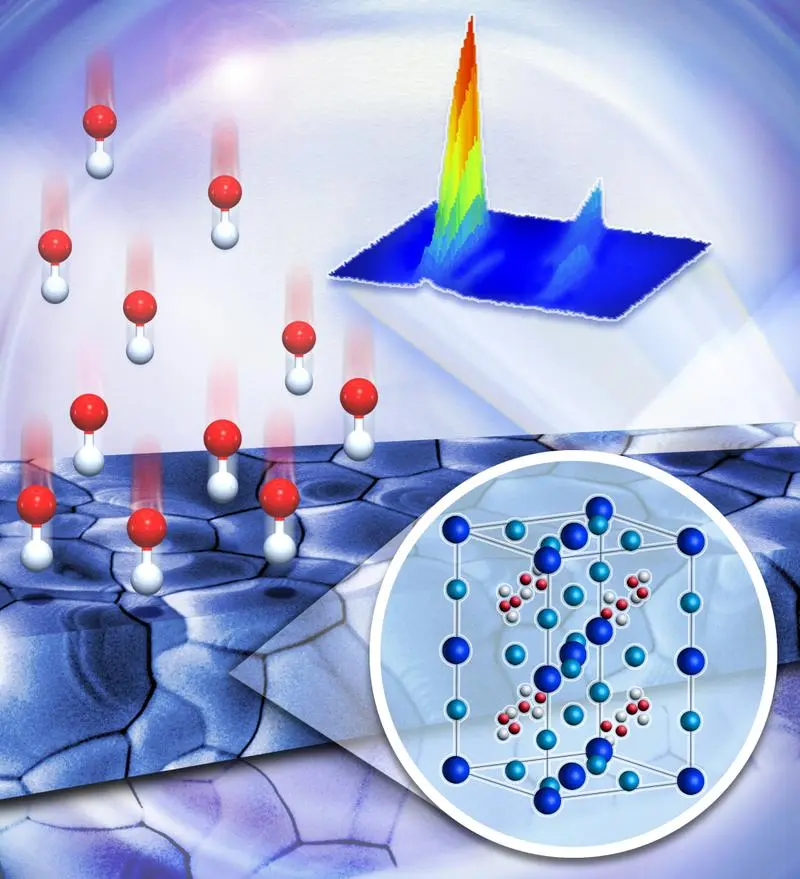

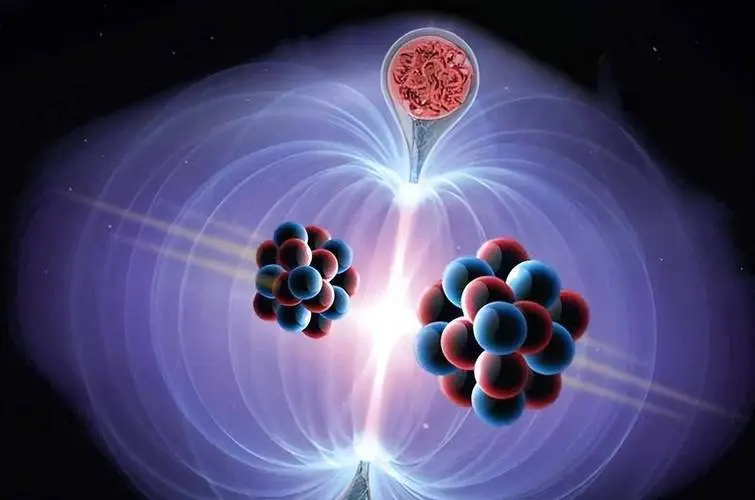

经过反复验证,团队确定这就是极化子电子和原子晶格振动耦合形成的复合准粒子。

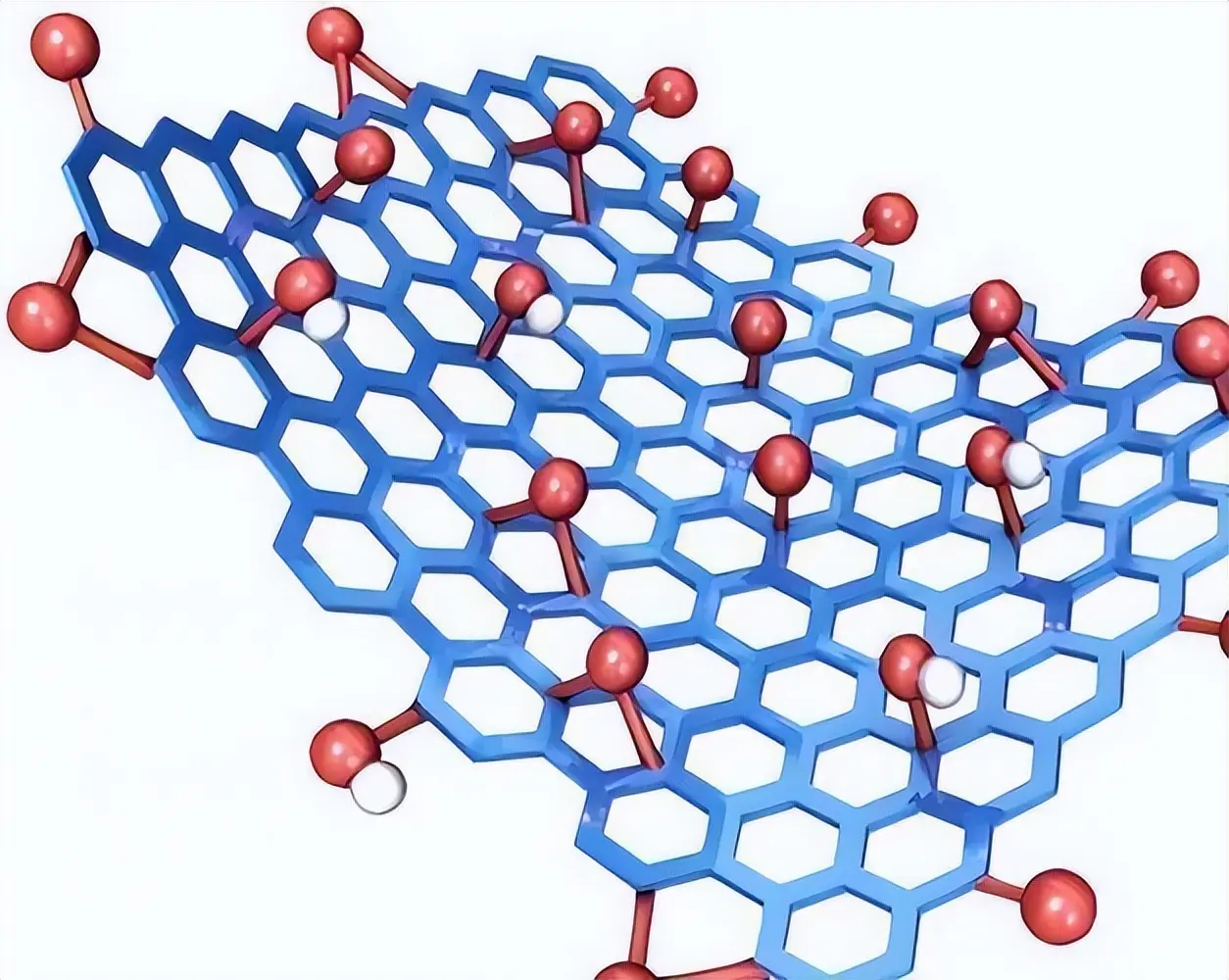

可能有人听着有点懵,其实说白了,就是电子在晶体里运动时,会带着周围的原子一起“跳舞”。

电子本身带电荷,它一动,周围的原子就会被影响,位置发生微小畸变。

这些畸变会跟着电子一起移动,形成一个“变形云”。

电子被这个“云”裹着,就成了极化子。

很显然,它既不是单纯的电子,也不是单纯的原子振动,而是两者结合的新产物。

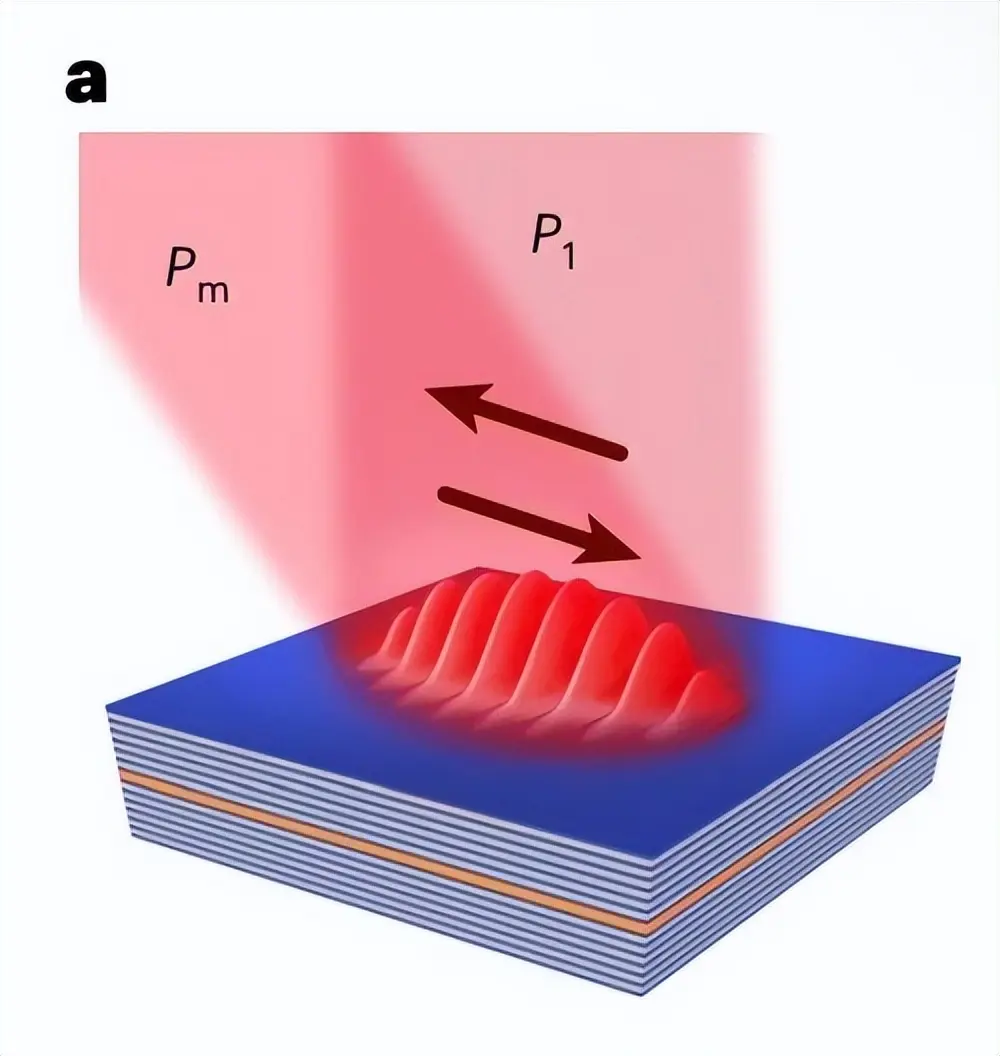

从量子力学的角度看,电子本来是自由运动的“独行侠”。

可一旦形成极化子,它就被自己创造的晶格变形“困住”了。

这种自陷效应让电子的运动能力大打折扣,最终导致材料失去导电性。

这么一想,那些材料的导电性突变,根源就在这儿了。

本来以为极化子只是铥硒碲化合物的“专属特性”,后来发现不是这样。

半导体材料里早就有它的间接痕迹,铜氧化物、铁基超导体这些复杂系统里,也存在类似的电子-晶格耦合。

如此看来,极化子可能是量子材料里的“普遍现象”,只是之前没人直接观测到而已。

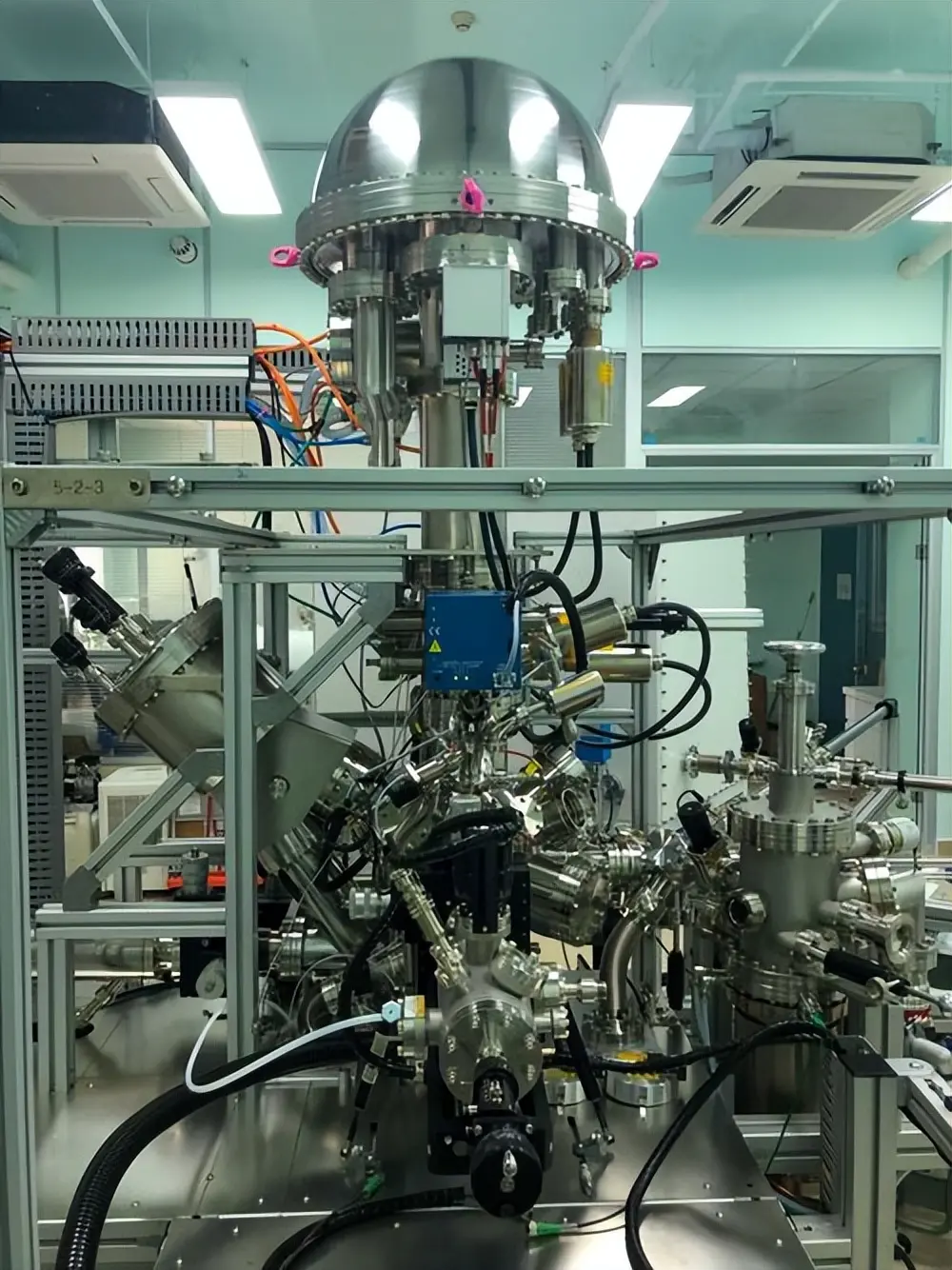

这次发现能成功,先进的实验技术功不可没。

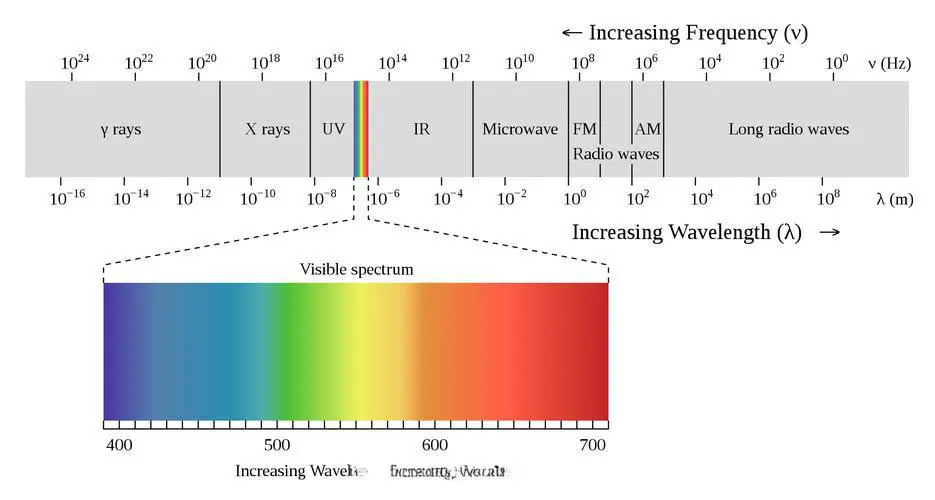

团队用的是德国电子同步加速器中心PETRAIII设施的高亮度X射线。

这种同步辐射光电子能谱技术,能精准探测电子的能量分布和动量特征,相当于给微观世界装了个“高倍显微镜”。

不仅实验技术给力,理论模型也得跟上。

传统的周期性安德森模型解释不了这个现象,团队只好对它进行修正。

他们把电子-声子耦合项加了进去,没想到修正后的模型和实验数据对上了。

这一下,不仅解释了那个微弱的附加峰,还能准确预测它的变化规律。

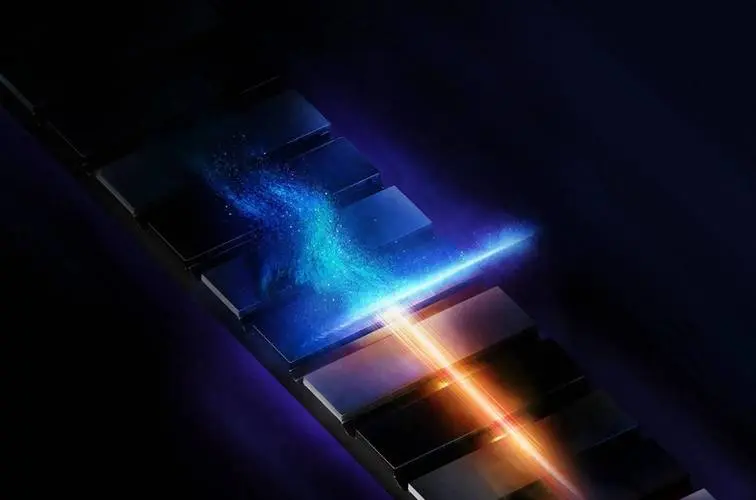

这个发现的意义可不止于破解一个谜题。

对于高温超导体的研究,它提供了新的思路。

高温超导的配对机制一直是个谜,而极化子的研究,让我们对强关联系统里的电子行为有了更深的理解。

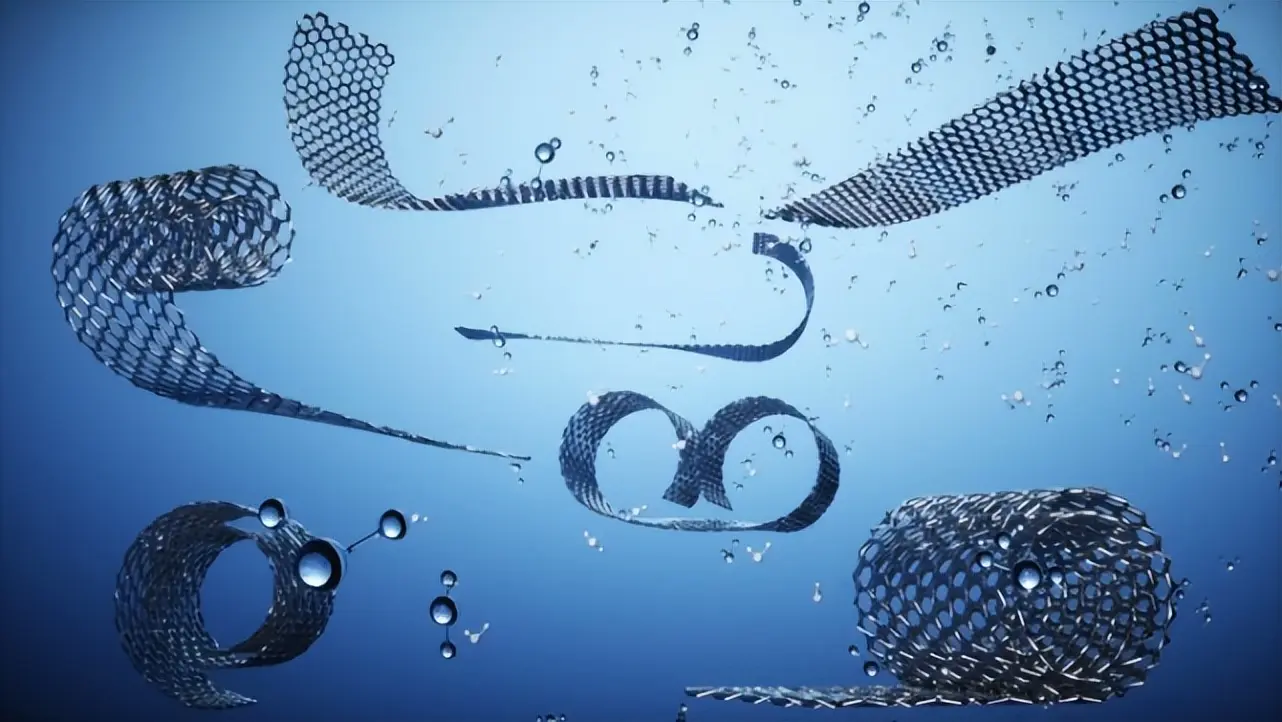

更何况,二维材料领域也能受益。

石墨烯、拓扑绝缘体这些新兴材料,电子和晶格的耦合效应很特殊,搞懂极化子,就能更好地设计功能材料。

从应用角度看,这个发现也很有价值。

如果能通过调整材料成分,控制电子和晶格的耦合强度,就能造出导电性可调的智能材料。

这类材料在神经形态计算、量子信息处理这些领域,都有很大的应用潜力。

现在的电子器件已经发展到一个瓶颈期,这种基础研究的突破,说不定能带来下一场技术革命。

研究团队负责人KaiRossnagel教授说,基础研究往往需要长期投入,但正是这些看似抽象的突破,最终会推动技术进步。

这话确实没毛病。

从量子力学到现在的信息技术,历史已经证明了这一点。

现在量子技术发展得这么快,极化子的发现,无疑给这个领域添了一把力。

总的来说,极化子的发现,不仅让我们搞懂了量子材料导电性突变的原因,还重塑了我们对微观电子行为的认知。

它是十年坚持的结果,是实验技术和理论模型共同进步的产物。

未来,随着对极化子的深入研究,说不定会有更多意想不到的发现,而这些发现,终将转化为改变我们生活的技术。

搞不清的谜题不可怕,可怕的是不敢坚持探索,不是吗?

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6