太空数据中心或可解决AI能耗激增165%的问题

太空环境能提供自然的辐射制冷以及无限的太阳能。

随着生成式AI的蓬勃发展,科学家们已对训练和使用这些系统的数据中心的巨大电力需求发出警告。

如今,新加坡南洋理工大学的一个研究团队也加入了将数据中心置于太空的呼吁之中。他们声称,此举将为可持续计算铺平道路。

据该团队称,太空数据中心将由全天候太阳能供电,并利用自由冷却技术。关键在于,所有这一切利用现有技术即可实现。

将AI基础设施送入近地轨道

新加坡南洋理工大学团队提议将数据中心送入近地轨道。这一概念对于像新加坡这样的岛屿城市尤其有用,因为这些地方土地有限导致房地产成本高昂,使得数据中心更加昂贵。

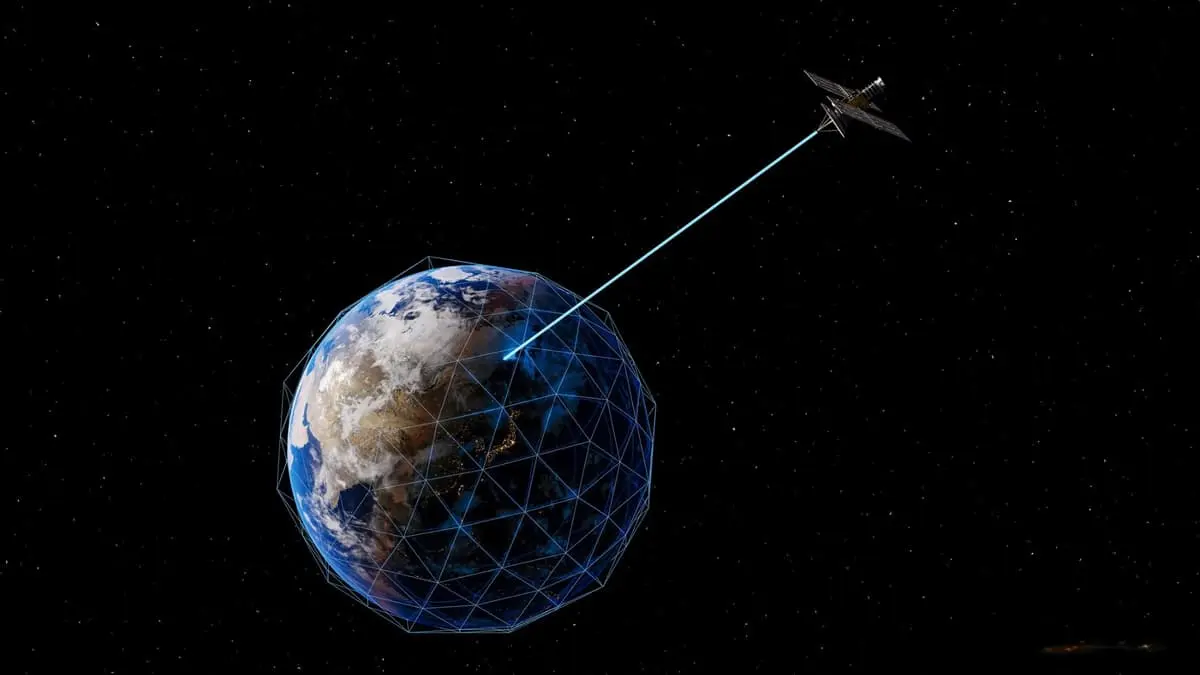

在一篇发表于同行评审期刊《自然·电子学》的论文中,该团队描述了配备先进处理器的卫星如何能够充当轨道边缘及云数据中心。

尽管将数据中心发射到太空成本高昂,但近地轨道环境将带来两大关键益处。首先,太空中的数据中心可以利用极端低温环境实现自然辐射制冷。在地球上,有效运行数据中心需要昂贵的冷却系统,这些系统消耗大量水资源。其次,在太空中运行几乎能提供无限的太阳能。

该团队声称,这些条件将使得轨道数据中心能够以净零碳排放运行。

"太空为计算提供了一个真正可持续的环境,"研究负责人温永康教授在一份新闻声明中解释说,"如果我们想为人类建设一个更美好的未来,就必须大胆梦想,打破常规思维。"

"通过利用太阳能和太空的寒冷真空,轨道数据中心可以改变全球的计算格局,"他继续说道,"我们的目标是将太空转变为人类的可再生资源,在不断增加碳排放或给地球有限的土地和能源资源造成压力的前提下,扩展AI能力。"

轨道数据处理

新加坡南洋理工大学团队提出了两种在太空部署数据中心的不同方法。

第一种将利用轨道边缘数据中心。这些中心将利用配备AI加速器的成像或传感卫星,在轨道上处理原始数据。通过仅将必要的处理后的信息传输回地球,可以将数据传输量减少百倍,从而显著降低能源需求。

第二种方法,即轨道云数据中心,将让配备服务器、宽带链路、太阳能电池板和辐射冷却器的卫星星座,共同从太空执行高级计算任务。

科学家们声称,利用当今已有的发射和卫星技术,这些方法是可行的。这一点很重要,因为AI驱动的计算需求正在以快速且不可持续的速度增长。根据高盛今年早些时候的一份报告,到2030年,AI驱动的能源需求可能会增长165%。

今年早些时候,谷歌前负责人埃里克·施密特告诉国会,能源需求将占总发电量的3%上升到99%,这主要归因于AI需求的增长。施密特现任相对论空间公司首席执行官,他还声称收购这家发射初创公司正是为了在太空建造数据中心。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6