【本文由小黑盒作者@Eric双层吉士于10月29日发布,转载请标明出处!】

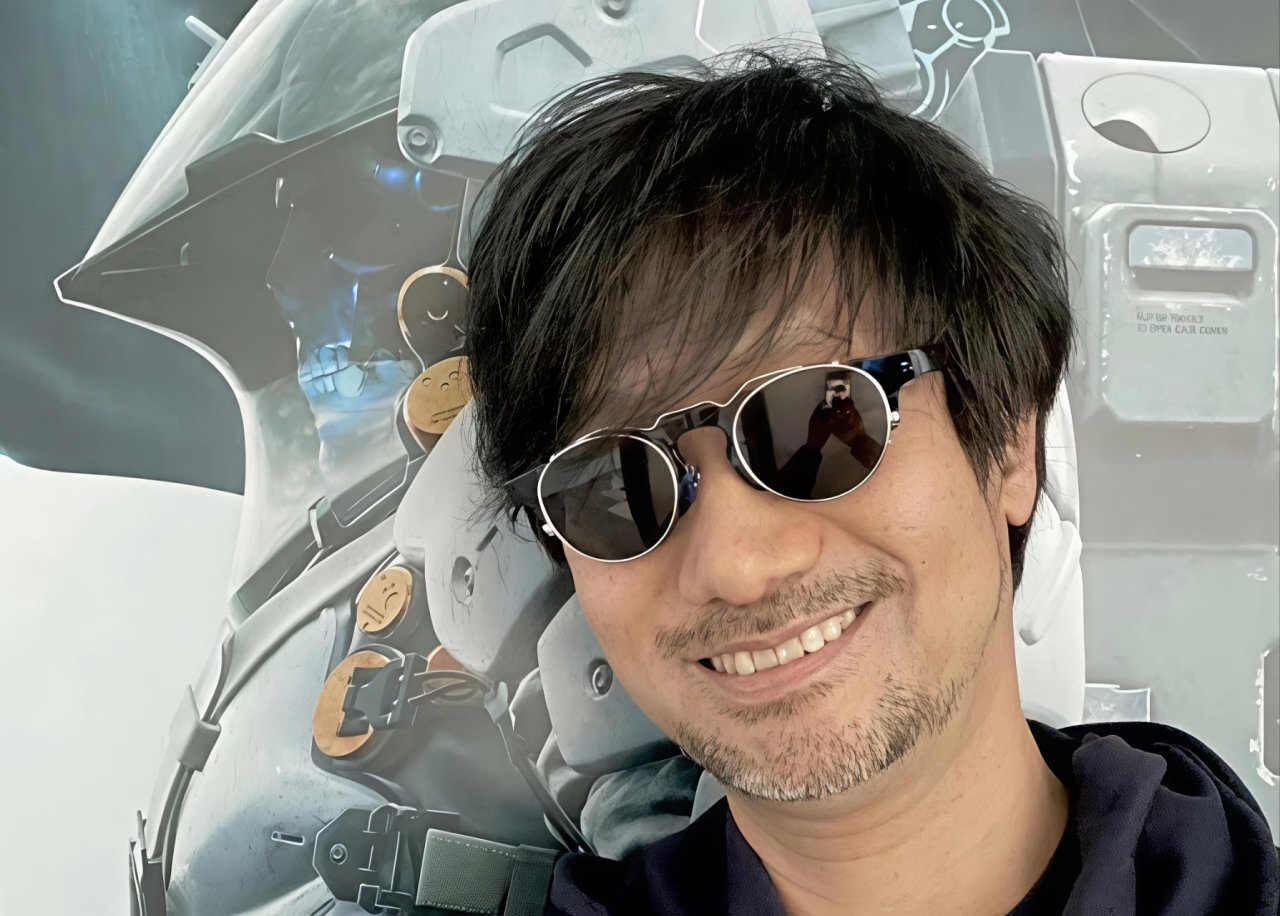

虚幻引擎虽强,却并非唯一答案。对小岛秀夫这样级别的制作人而言,引擎选择从不以名气论高下,能否实现核心需求、深度定制成本、合作适配性,才是关键考量。

Decima引擎的起点,是索尼旗下Guerrilla Games(游骑兵工作室)为《杀戮地带》系列研发的专属工具,2013年随《杀戮地带:暗影坠落》(PS4首发作)首次亮相,早期甚至无正式名称。

随着技术力逐步验证,它开始服务于更多索尼系游戏:Supermassive Games用其开发《直到黎明》及VR衍生作,证明引擎在非射击类游戏中的适配性;

2017年《地平线:零之曙光》更让它一战成名——凭借广阔自然场景渲染、复杂机械生物建模、动态光照/天气系统,Decima的开放世界表现力被彻底激活。

有趣的是,“Decima”命名源自日本长崎“出岛”(Dejima,江户时代荷兰商馆所在地),这一细节恰似后来荷兰游骑兵工作室与日本制作人小岛秀夫的合作隐喻。

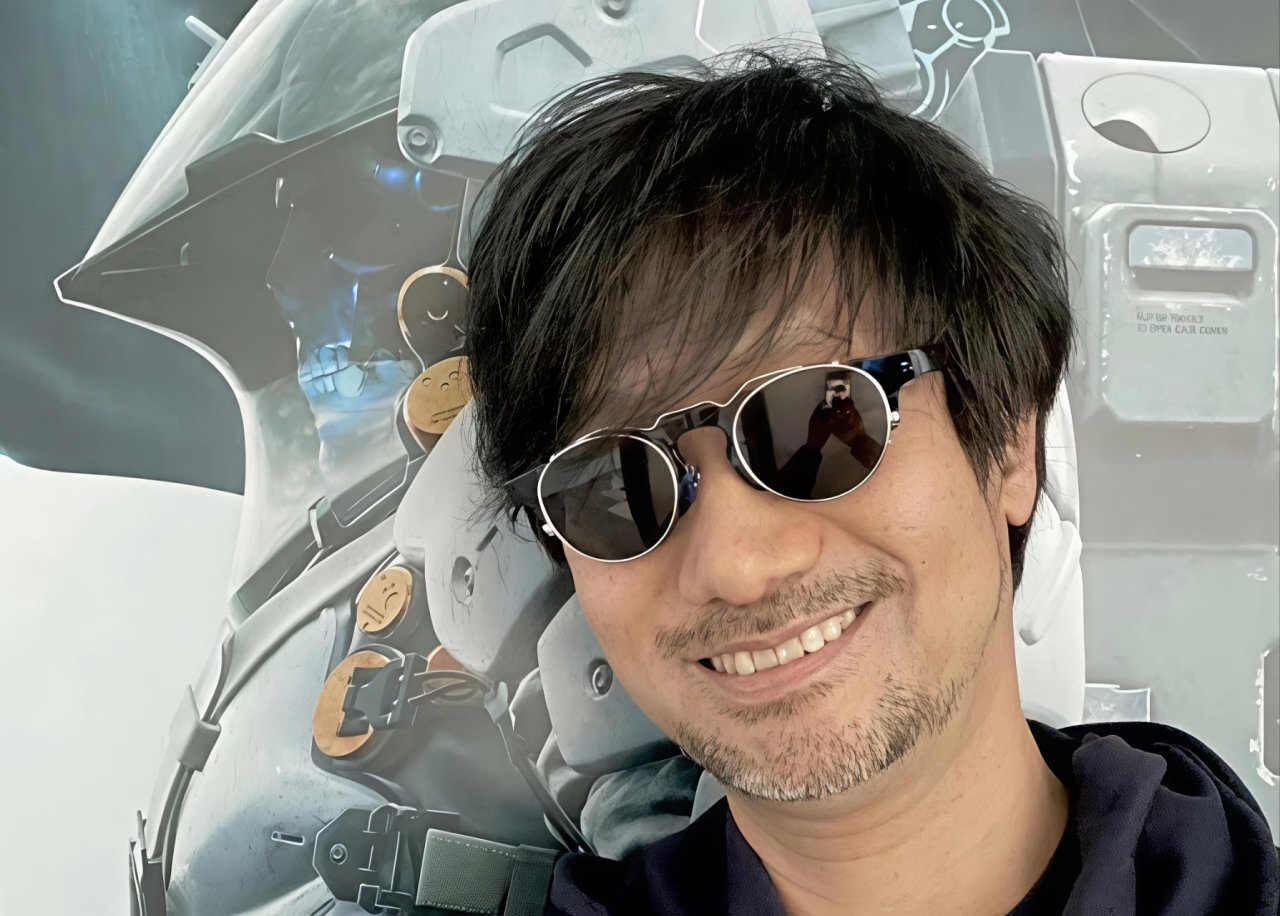

2015年小岛秀夫离开Konami、成立新工作室后,为《死亡搁浅》考察多款引擎,最终选定Decima,背后是三层关键逻辑:首先是索尼牵线与信任基础,游骑兵甚至在无正式合同的情况下,直接向小岛工作室开放Decima源代码;

其次是深度定制的灵活性,小岛团队针对游戏世界观优化了水体渲染、升级了雾效系统,还在阿姆斯特丹游骑兵内部设立技术团队,实现“联合迭代”;

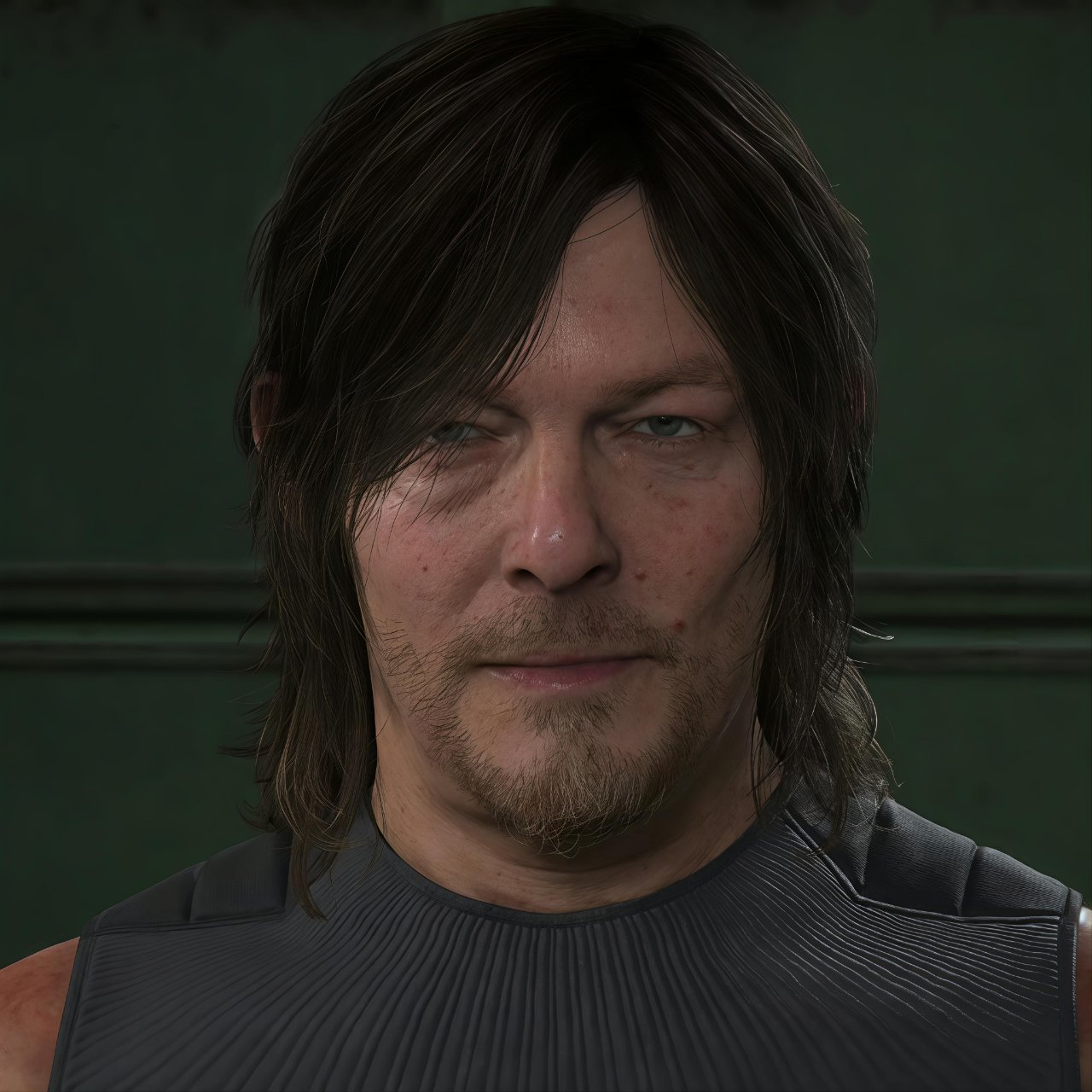

最重要的是适配核心玩法与美学,《死亡搁浅》需要诠释“孤独、静谧又充满张力”的氛围,Decima恰好能精准落地——从“时间雨”的泥泞水滴(粒子系统高效渲染雨滴与场景交互,触发物体老化机制),到暴雨等“影响玩法的天气”(泥泞阻碍移动、沙尘降低能见度),引擎能力与游戏设计深度绑定。

到了《死亡搁浅2》,Decima引擎的定制化更进一步,核心目标是“在PS5上实现2025年级画面”:

首次进入游戏时,一段标志性的“小岛式”过场后,画面无缝切换至游戏,过渡自然流畅。视角随之拉远,阳光穿透薄云洒在层叠山丘上,操控山姆沿山脊向目标行进的瞬间,足以让很多人认定这是今年至今体验过的最佳游戏开场。

本作前期舞台设定在墨西哥,新增的沙漠丘陵地形不仅还原度高,细节精细度也十分出色。曾怀疑首发版PS5历经五年已“廉颇老矣”,但深度定制后的Decima引擎,竟能在这台“老硬件”上进一步挖掘性能潜力,呈现出超出预期的表现。

此外,游戏的加载速度同样令人印象深刻。对于开放世界游戏而言,高效的资产管理至关重要:引擎需根据玩家位置与视角,从SSD中动态流式加载地形几何、纹理、模型、光照等场景数据,实现无感知的场景切换与细节填充。若不是针对PS5进行深度定制,要达成这样的流畅体验无疑会困难得多。

常有人将Decima与虚幻5对比,但二者本质是“专精工具”与“通用平台”的差异:虚幻5是覆盖从《黑神话:悟空》到《八方旅人》的全品类需求,适用性极强,但“大而全”必然伴随代码臃肿,底层优化的成本对目标明确的项目而言可能得不偿失;

Decima则是“专精菜系名厨”,为开放世界场景、动态环境交互而生,恰好匹配《死亡搁浅》“强审美偏好+特定玩法”的需求,无需为无关功能付出额外成本。

最终结论很简单:引擎只是工具。虚幻5降低了高品质游戏的开发门槛,意义重大;但对《死亡搁浅》这类“目标清晰、审美明确”的作品,“合适”永远比“强大”更重要——毕竟引擎能提效、能增色,却不能让游戏本身变得“好玩”,而“好玩”才是游戏的核心。

(

科技责编:

拓荒牛

)

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6