本文转自:株洲日报

全球第一个“二维-硅基混合架构”芯片诞生了

万有引力定律、牛顿运动定律,你肯定都听说过。

那你知道,计算机的摩尔定律吗?

最近,中国的科学家研制了一项新发明,帮助人类解决了一个大难题。

1

预言

60年前,美国科学家戈登·摩尔,提出一个神奇的“预言”。

他发现:集成电路上可容纳的晶体管,数量会越来越多,大约每2年就会翻一倍。

晶体管变多了,芯片的性能也会随之提升。

以前,手机只能同时运行一两个功能。现在,同时在手机上看视频、处理文档,也不用担心卡顿。

更厉害的是,芯片的成本也会随之降低。这样,咱们才能用上又好又便宜的电子产品。

这个“预言”,被称为摩尔定律。

过去几十年,这个定律一直在推动芯片的进步。

但最近几年,科学家们却犯了难。

原来,为了多放晶体管,只能不断缩小它的体积,现在已经小到和原子差不多大了。再继续缩小,电流就会“乱跑”,芯片还会变得滚烫,没法正常工作。

难道,芯片的“成长之路”要到头了?

2

新材料

别担心!

科学家们早就开始给芯片找“新帮手”了。

他们发现了一种超神奇的材料——二维材料。

这种材料非常薄,透过显微镜也很难看清——只有1-3个原子那么厚。

用它做芯片,电子可以在上面跑得飞快,能让运算速度直接“起飞”。

而且,这种材料只有长和宽两个维度,不需要考虑厚度,也就大幅减少芯片发热的问题。

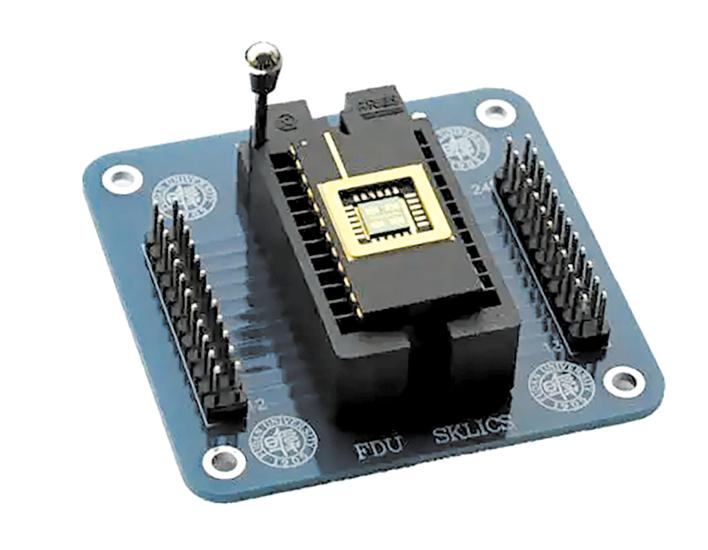

中国的科学家们,用这种材料做出了一个二维闪存原型器件——“破晓”。

它有多快?

每秒能完成25亿次操作!这比咱们现在手机里的主流芯片,快了整整100万倍!

3

强强联手

可问题又来了。

现在,全球的芯片生产工艺,使用的仍然是成熟的硅基材料,比如硅晶片。

想全面更换成二维材料,还很难。

要是让“破晓”和硅基材料合作,岂不是能强强联手,各展所长?

中国的科学家继续想出了好办法!

他们发明了一种巧妙的“连接术”,把“破晓”和硅基材料贴合在一起,又互相独立。

电子能通过像小隧道一样的微米级通孔,在两者之间自由穿梭,就像两个好朋友手拉手一起干活。

就这样,全球第一个“二维-硅基混合架构”芯片诞生了!

它,不仅比传统芯片快了很多倍,还能在更短的时间内批量生产和应用,到时候,我们就能用上更快、更好的电子产品了。

中国的科学家用自己的智慧,给芯片产业开辟了新道路,真令人骄傲!

创造

开阔的思维,帮我们解决问题。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6