从AI生成封面图片到AI搜索功能的逐步完善,微信的每一次更新都旨在提升用户体验和效率。这篇文章将深入探讨微信AI搜索的发展历程、当前的功能体验以及未来的发展方向,揭示微信如何通过AI技术进一步巩固其在用户生活中的全能工具地位。

微信在AI上的推进,一直较为“佛系”。

2023年起,AIGC爆发式增长,AI生图、写文章、做视频,层出不穷。但微信,作为一个内容含量极为丰富的产品,始终没有在核心功能上耦合太多AIGC工具能力。我较多体验到的是,在公众号发布文章时,可以通过AI生成封面图片等,节省用户作图、找图的时间。

很多人都说,为啥这么多的应用场景,不覆盖当前已经相对成熟的AI能力?

我觉得答案很简单,微信一直的宗旨都是以“用户体验”为核心。用户用的舒服、习惯、方便、简约,比什么都重要。

做功能并不难,建生态才是关键。

十年前,朋友圈是一个呼风唤雨的明星产品,大家都爱发、爱互动、爱讨论。

十年后,大家吐槽最多的就是朋友圈广告越来越多,现在已经不怎么爱打开朋友圈了,很少看了。

这绝对是微信不想看到的,所以之前微信朋友圈上线了折叠功能,一个用户短时间内发的多条朋友圈内容,会被折叠展示,仅展示最新一条。

再到更久之前,如果一条朋友圈的文字过长,会被直接折叠为一行文字,需点击才能查看更多。

这些动作都在表明微信的宗旨——用户体验第一。

我想尽办法,让你感觉到朋友圈的干净,不是到处都是广告,让你有继续看、继续互动、继续发的欲望。

这种情况下,怎么可能会大规模开放全民可用、会用的AI能力,让AIGC的内容充斥朋友圈?

试想一下,作为用户,你打开朋友圈想看到朋友最新的进展,有没有一些新的新鲜事,结果看到满屏都是AI生成的图片、AI美化后的文字、AI做出来的视频。可能前两次会觉得很新鲜,但是新鲜感是非常容易过去的,到时候你对朋友圈的印象就是——AI圈,再也没有真人内容了,这与微信的熟人社交——基于人的社交,就完全背离了。如果让AIGC在真实社交中泛滥,结果一定是引起用户的反感。

那为什么微信公众号AI配图很快就上线了?

原因也很简单,公众号的核心,是文章的内容。阅读者关注的是文章内容的质量、深度、可看性等等。文章的封面图片,更多是锦上添花的部分,但基于平台规则,每篇文章又必须有配图,这肯定会给创作者带来找图、作图、传图的工作量。

所以,基于文章内容,自动生成封面图片,这是一个非常提升效率的能力。创作者用的开心、高效,平台的内容就更加丰富,也不会影响阅读者的整体体验。对于整个生态的搭建肯定是更优的。

对于产品而言,做功能永远是整个过程中最简单的一步。堆砌功能是很容易犯的错误。

明确自己要搭建的是什么样的生态,围绕这个生态选择合适的功能,才是最难的一步。

AI是大势所趋,也是兵家必争之地。

不用AIGC,不代表着微信在AI这条路上的落后。

恰恰相反,我觉得微信对于AI的理解和应用,已经有很客观的进展。

这十几年的发展,让微信已经不再是一个社交应用,现在的它,已经逐步发展为一个全民级的全能工具。

除了最基本的社交,你会发现有很多事情,你已经习惯了通过微信来完成,比如搜索某个东西、买个门票、查下社保、点个奶茶、挂个号看医生……

所以微信承担的使命,已经不局限于内容生产、社交互动,而是用户的生活便利。

而通过AI来提升效率和体验,让用户使用更加便捷、舒适,这无疑是最佳道路。

想到日常使用的便捷,最容易想到的入口,一定是——搜索。有什么问题、需要,一键搜索。

自从有了微信小程序,连接用户与服务的核心入口一直都是它,但它也有个硬伤——每次都需要用户主动找到并进入对应的小程序中,才能完成操作。为了方便用户找到小程序,微信还在首屏下拉里,迭代了“最近使用的小程序”、“常用的小程序”、“我的小程序”……可以说是费尽心思,就想让用户方便些。

但搜索则不一样,它直接为用户提供解决方案,无需多次寻找和跳转。其实它更适合成为连接用户和服务的核心入口。

AI能力的接入,让AI搜索成为了自然而然的产物,但却让微信的服务生态布局更加完善,直接构建“第二门户”。

微信搜索有天然不同于其他平台的特性,没有那么明显浓厚的算法、热度倾向,微信目前的搜索结果会更好地结合“个人内容+平台内容”。

个人内容指在搜索时,微信会优先按照联系人、群聊、使用过的小程序、关注的公众号等逻辑进行结果推荐;平台内容则是会根据搜索关键词,对相关的公众号内容进行展示,结果会综合热度+时效性,包含文章、直播、视频、问一问等更细维度。

尤其是近些年,微信增加了“在看”功能,很多朋友点赞或转发的热文、视频,更容易优先呈现在搜索结果前列。

在微信这个以“熟人社交”为主的生态中,这样的搜索结果,往往还具备一定的信任度。

一年前,微信支持了搜索直达功能。“搜索直达”允许用户直接从搜索结果跳转到对应的功能界面。根据微信的说法,“搜索直达”已经覆盖了大多数的高频功能。

也就是说,如果你想买机票,只需要直接搜索“买机票”,就可以进行查询,买票。

而以前,你需要想哪个APP有这种功能,然后去应用市场下载安装,然后再打开APP操作。或者需要想哪个小程序有这个服务,然后搜索这个小程序,再进入小程序开始查询操作。

这次功能迭代,完美实现了“搜索-服务”的闭环。

而且,这是从用户被动搜索小程序到微信主动推荐小程序的转变,也是微信搭建更加智能的搜索服务体系的起点。

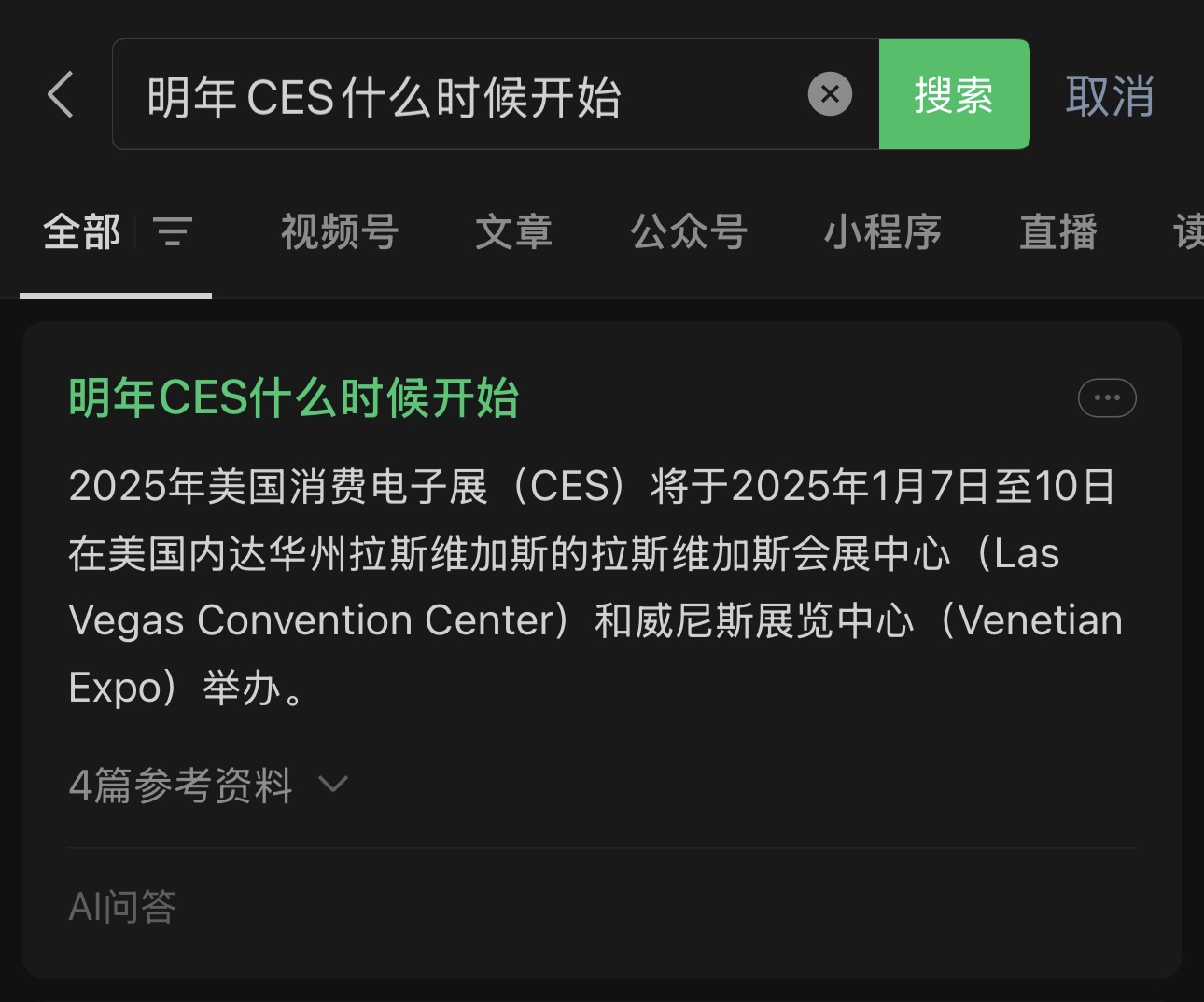

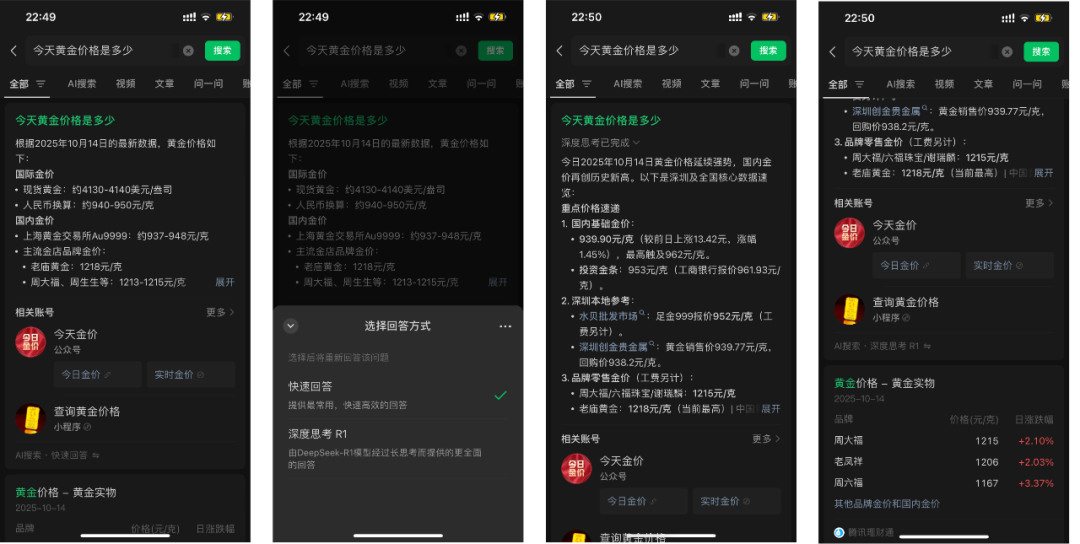

去年年中,微信在搜索中加入了 AI 问答功能。也就是除了常规的搜索结果外,微信会在结果页面的顶部显示用 AI 生成的答案。

今年年初,在deepseek效应发酵的春节期间,微信上线了AI搜索功能。当时的AI搜索接入的是DeepSeek-R1模型。用户使用时,该模式会展示思考推理的流程,和独立的DeepSeek产品功能没什么差别。同时,这个“深度思考”提供的结果,其信息源既包括公众号、视频号等微信生态内容,也包括网页信息,并且在页面最下方还支持继续提问。

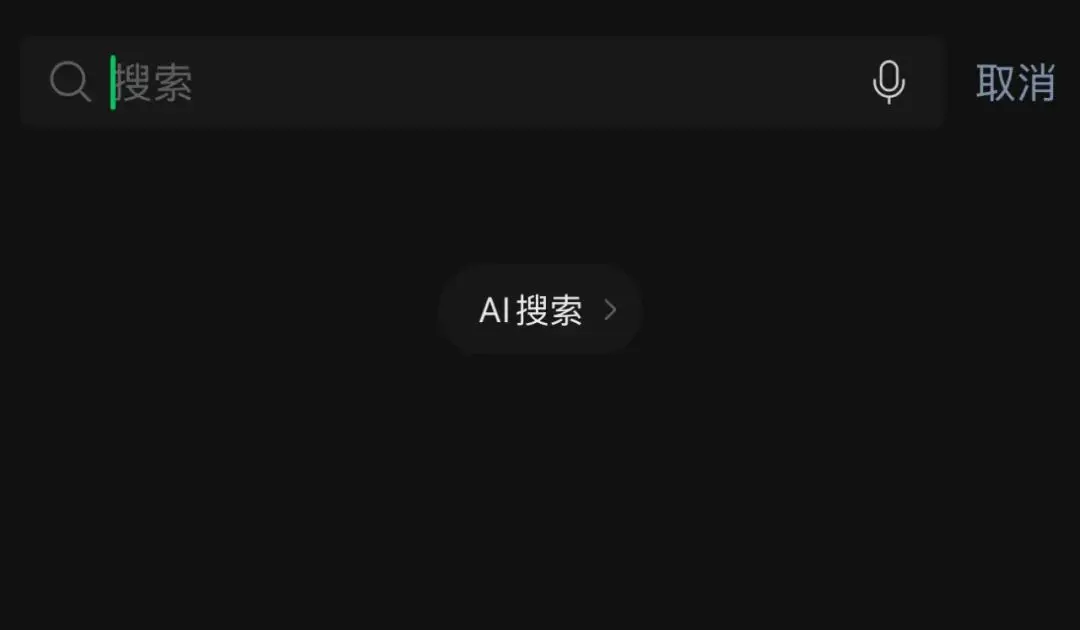

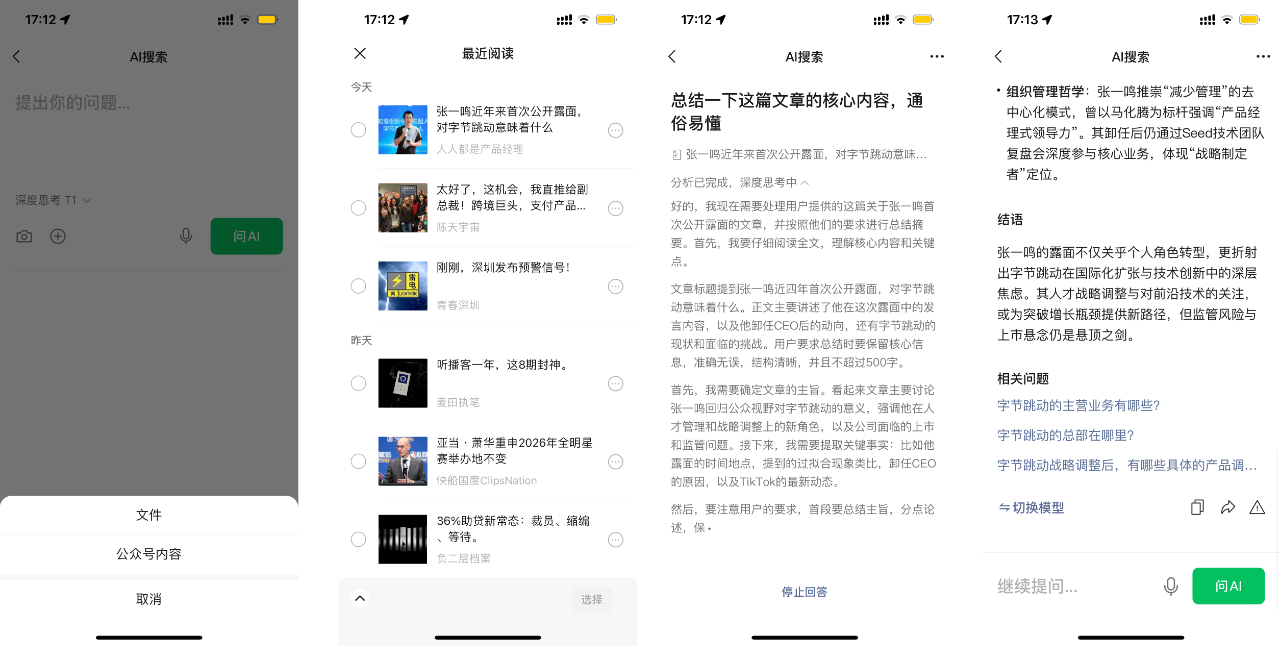

今年年中,微信搜索进一步迭代,当用户点击微信App头部的搜索框时,系统会出现类似百度搜索的搜索框,下方是“深度思考”,右边是语音输入,用户还可以输入图片,也能输入文件、公众号内容。

当用户选择“公众号内容”时,系统会自动弹出“最近阅读”的文章,继续选择后搜索,系统会直接帮用户总结该公众号内容。

对于一些文字超过3000字以上的长公众号文章,微信搜一搜的这个总结非常实用,能极大地节约用户的阅读时间,去掉一些“废话”,直抵核心内容。

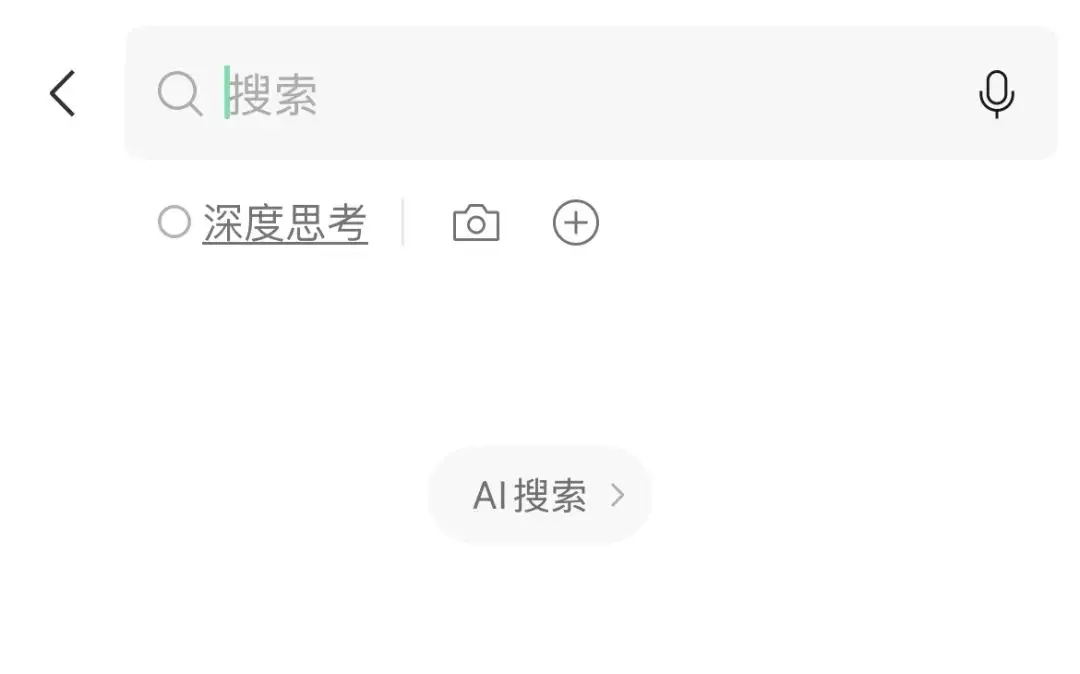

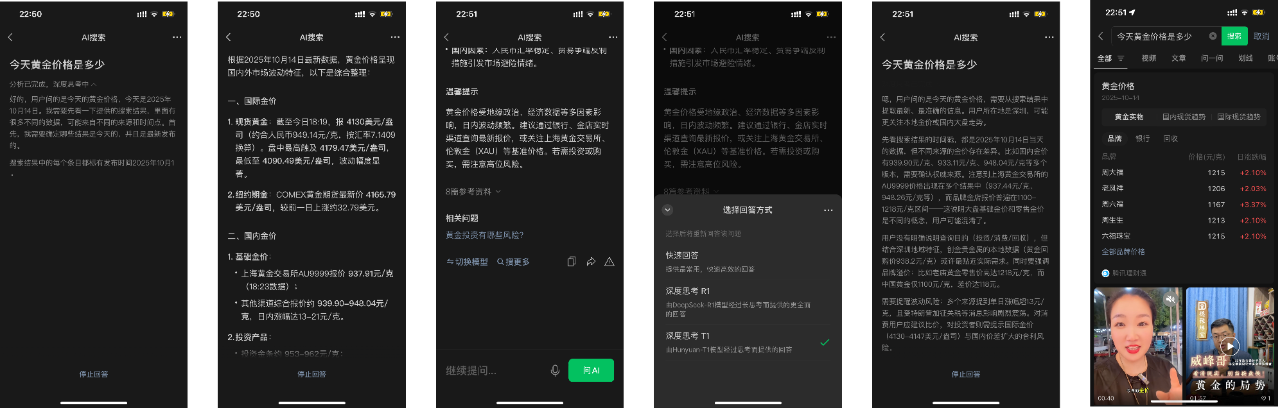

当前,最新的微信搜索体验如下。对比上一版本,又增加了“问元宝”和“最近在搜”两个模块。

搜索框可输入各种文字,右边支持语音输入交互。

下方支持勾选是否深度思考。中间支持选择图片或者公众号文章。右边有AI搜索和问元宝两个入口。

底下是最近搜索内容。

问元宝比较明显,是给腾讯元宝引流。点击可以跳转到腾讯元宝APP,如果没有下载APP就会跳转到应用市场,引导下载。

深度思考功能其实是和快速问答相对应的。

之前的版本中,微信搜索已经支持了由AI生成答案,也就是当前的快速问答。“快速问答”模式,一半是提供常用、快速、高效的回答内容,知情人士透露,这里主要应用的是腾讯的混元大模型。

用户可以选择切换为深度思考,也就是调用DeepSeek R1模型后,生成的结果。

基于图片搜索功能是我觉得功能较为强大的,用户拍摄照片或者上传一张图片后,既可以问AI,也可以进行识别。

识别功能很像淘宝,扫描一个商品图片,会展示与图片对应的商品,用户可以直达购买。唯一一个体验不佳的点在于,商品推荐效果一般。

比方我下面搜索的商品,其实正常售卖价格是200-300,但是推荐的第一个商品是3582元,把我吓了一跳。点进去发现确实也是这个商品,但他是一整套的SKU,其中包含了这个商品,所以商品主图匹配上了。但这个套装销量看起来也不是最佳的,不明白为什么推荐是第一位。

而且我试了几次,他都是在第一位,此处的CTR和CVR应该都不太好。

基于图片问AI还是很方便的,可以直接上传图片提问问题,支持快速回答和深度思考。

选择公众号内容搜索,也是相当实用的功能。系统会自动展示“最近阅读”的文章,选择某篇文章并提问后,AI可以快速反馈答案。这个场景也是我觉得微信将AI和自身内容体系融合得较好的地方。

在AI刚兴起的前几年,围绕快速总结文章内容,结构化展示大纲等,市场上有很多应用、插件,这次微信相当于自己下场做了工具,在衔接体验上肯定是最优的。

对于AI搜索功能,则是直接跳转到了AI搜索页面。与其他功能不同,这是一个独立的页面,已经离开了原有的微信搜索界面,并非之前页面的一个TAB。

整体页面交互与市场上的核心AI大模型对话工具很像,支持用户输入,并“问AI”。

如果用户对于当前模型回答不满意,可以选择切换模型,当前支持的AI模型包括DeepSeek和混元。

但是,虽然看起来是个独立页面,但微信在整体用户体验衔接上,还是有相当完善的思考。

如果用户对于AI搜索的结果还是不满意,可以选择“搜其他”。而搜其他就回到了微信搜索页面,还是在微信搜索的框架内,提供其他答案。

并且,这种路径下,会把微信搜索中的“AI搜索”TAB直接隐藏,避免用户看到了产生反感。

要不说微信能成为国民级APP,这种用户体验第一,基于用户旅途设计的产品逻辑,确实是相当精细。既考虑了各种用户场景,又基于不同场景给出了解决方案和贴心设计。

当然,微信搜索迭代了这么久,依然存在很大进步空间。

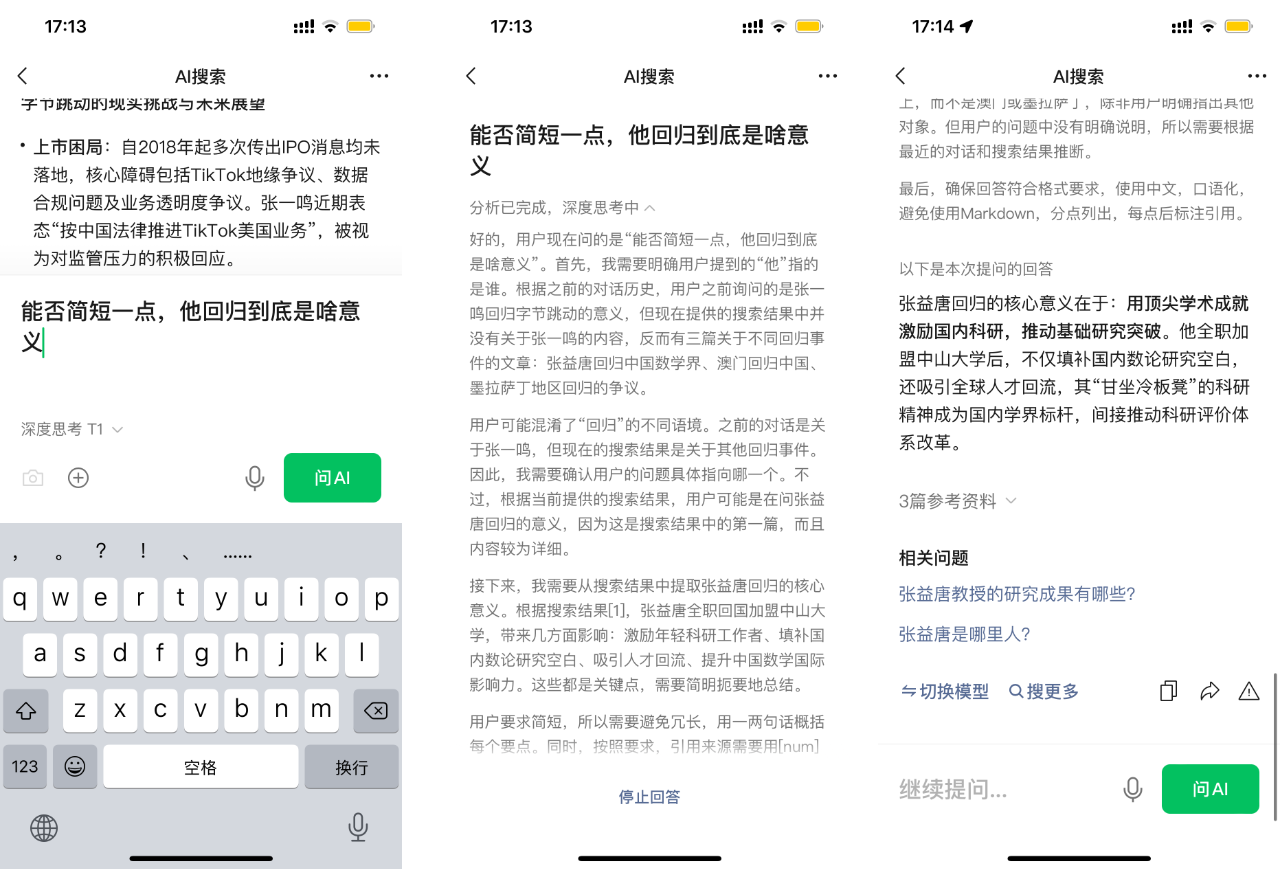

最大的体验问题在于,AI搜索居然没有关联上下文能力,只能基于单次问题单次回答。

比方说,上面的场景中,我询问了图片是什么商品,AI回答后,我又追问“它可以在哪里买到,价格大概多少”,结果AI完全不知道“它”是谁,居然说用户问题中没有明确产品,然后他就随便告诉我洗脸巾、芦荟胶、秋月梨怎么买,多少钱。

我当时很是无语。

再比方说,上面的场景中,我选择了一篇公众号文章,让AI总结内容后,我又追问“简短回答回归究竟意味着什么”。原文说的是张一鸣回归,结果AI还是不知道“他”是谁,然后从上下文中,它知道上一次回答是询问张一鸣回归字节跳动的意义。可还是说搜索结果中没有关于张一鸣的内容。因此,它觉得是我混淆了回归的不同语境,并给了我张益唐回归的意义。

我除了无语还是无语。

由此可见,虽然交互方式多元化、结果生成智能化,但是意图识别精准化依然不足。何时才能补齐上下文工程能力,AI搜索才算是一个真正好用的产品。

微信AI搜索尚有进步空间,但在体验过程中,我发现真正适合微信的AI蛋糕,远非搜索,而是——AI Agent。

微信已经是一款超过13亿用户的国民级超级App,其内部已经“生长”出不同的内容载体,比如公众号、小程序、朋友圈、视频号、看一看、听一听等。这些不同的载体,形成了各种独特的组件,既囊括了社交图谱、通信和社区能力、内容生态,又覆盖率各种信息流、操作、交易,甚至是跨多个垂直领域的应用。

而如果有一个Agent,能够充分利用微信独有的社交、内容、信息、服务体系,在不同场景下进行信息整合和操作执行,那完全会是独一档超级智能体——这绝不仅仅是生成片或者完成某个单点动作的简单AI功能。

可以想象一下,如果你不知道吃什么,那你可以直接让AI帮你“点一份外卖”,然后他就可以帮你完成——搜索附近好吃的,结合你平时喜欢或者收藏的内容,甚至你聊天记录提到的喜欢吃的东西,帮你选定一家。并在通过小程序完成点单,支付。

除了点外卖,还能帮你订酒店、电商购物、打车……

现在大家谈及的AI Agent主要使用端就是PC端,大多是有一定能力的专业人士使用来提效,比如怎么用智能体批量制作短视频。

但要让AI Agent成为国民级产品,必然要走向移动端,而走向移动端最好的场景一定是微信。因为它本身就已经是一个超级应用入口。

今年,微信上线了一个能力,将元宝加入了每个人的通讯录,所有用户都可直接在聊天列表与它对话。

我认为,这就是一个布局的尝试,只是当前把入口放在了元宝里,通过好友的方式加入到微信中,让用户更好理解和接受。

但只要通过元宝使用AI Agent的能力,用户使用量级的激增和使用习惯的迁移,必然是一瞬间的事情。

也许,在不久的未来,我们真的就能跟元宝聊天,让他帮我“点一份外卖”了。

当然,这么好的入口和机会,我们能发现,微信当然也能发现。

那为啥看起来,行动速度偏缓?

这里最核心的原因是——隐私。

微信的基础功能是聊天,也就是说它的根基是一个IM工具。而用户使用一款软件进行聊天,最关心的就是数据安全。如果用户发现自己的聊天记录,自己的隐私是可以被其他人随意看到、使用的,那必然不会再愿意使用。

但是这就跟AI产生了一个根本性的矛盾,AI的智能来自数据,这个数据既指海量的训练数据,也包括足够长、足够丰富的上下文。如果你希望AI能力越强大,就需要更多的数据给它训练以及上下文提示。这也就会导致用户本身的数据需要共享给AI。

在现阶段,这是一个相对难解甚至无解的问题。

我们可以看到微信在小程序服务协议和隐私保护指令上,是有明确不同的。

关于小程序的数据收集上,微信的确可以收集用户的很多行为数据进行分析,比如小程序、视频号等业务的相关数据。

但在聊天记录上,微信明确不会收集用户任何数据,更不可能直接拿去给AI训练。

所以,未来如何实现,既能提供精准服务,又能平衡用户隐私,只能拭目以待了。

这一年的迭代中,微信AI发展的方向,已明确指向了“搜索即智能服务”的生态闭环。

在微信AI Agent上线前,不知道能不能先解决一个我很常见的问题——智能识别某个图片、视频、文件属于重要内容,不要过期主动清理。用户真的很需要!

本文由人人都是产品经理作者【产品小球】,微信公众号:【产品小球】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6