小米宣布召回11.68万台车,辅助驾驶可能存在安全隐患

9 月 19 日,小米汽车宣布召回 2024 年 2 月至 2025 年 8 月期间生产的 116887 辆 SU7 标准版电动汽车,召回数量占该车型总销量的 72%。此次召回的直接原因是 L2 高速领航辅助驾驶系统在特殊场景下的识别与预警能力不足,可能导致碰撞风险。

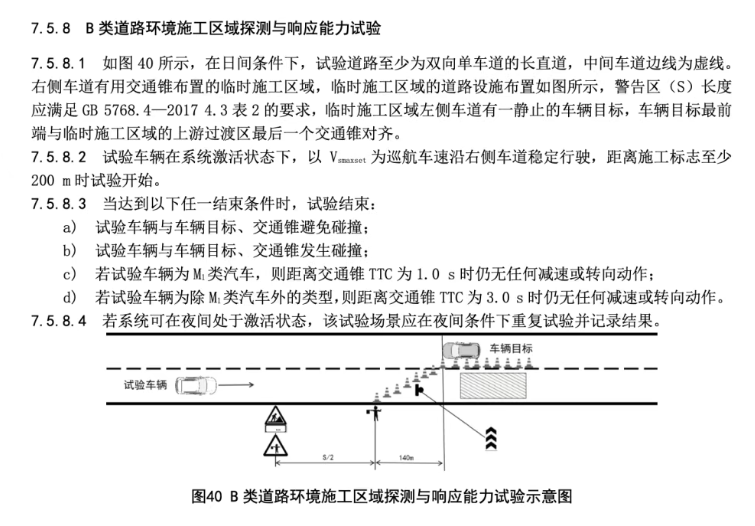

耐人寻味的是,就在召回公告发布前两天,工信部刚刚发布《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准征求意见稿,其中明确要求测试车辆在施工改道路段的应急处理能力 —— 这恰好与今年 4 月导致三名女学生身亡的 SU7 高速爆燃事故场景高度吻合。这场看似主动的安全举措,实则折射出智能驾驶行业在政策高压与技术隐患双重作用下的艰难转型。

召回背后的政策与安全双重压力

今年 4 月的安徽铜陵高速事故至今仍令人痛心。官方数据显示,事发时 SU7 处于 NOA 智能辅助驾驶状态,以 116km/h 时速行驶至施工改道路段,系统检测到障碍物后虽减速并提醒驾驶员接管,但最终车辆仍以 97km/h 时速撞击隔离带水泥桩并发生爆燃。家属质疑车辆存在安全设计缺陷,而小米方面在事故后的半年内始终未就辅助驾驶系统的责任作出明确回应,仅强调驾驶员已接管车辆。这种回避态度在新国标征求意见稿发布后变得难以为继 —— 新规不仅要求系统必须明确 "设计运行条件",禁止在能力范围外激活,更针对施工区等复杂场景设置了严格的应急响应测试标准。

有相关业内人士指出,该标准首次为 L2 级辅助驾驶划定了清晰的安全基线,要求企业必须明确告知系统的能力边界。对于小米而言,若不及时通过软件升级弥补施工路段识别缺陷,待明年标准正式实施后,存量 SU7 标准版将面临 "不合格产品" 的市场禁入风险。这种政策压力在 6 月实施的智能网联汽车强制安全认证制度中已现端倪,该制度要求所有车型必须通过 12 项安全测试,包括极端环境下的系统稳定性和事故数据记录能力,违规车型将被全网禁售。小米选择在新国标征求意见期内主动召回,本质上是对政策红线的提前规避。

从技术层面看,本次召回通过 OTA 升级 Xiaomi HyperOS 1.10.0 系统即可完成,主要优化包括高速领航辅助的速度控制策略、大车避让逻辑和动态车速调整功能。这些改进直指 4 月事故暴露的核心问题 —— 当系统遭遇施工改道等极端场景时,既未实现有效减速,也未提供足够的接管缓冲时间。值得注意的是,小米强调此次升级 "不需要更换任何零件",却仍严格按照召回程序备案,这种看似矛盾的做法恰恰反映了企业在安全责任与商业利益间的权衡:既想用 OTA 的便捷性降低用户顾虑,又不得不正视系统缺陷的法律风险。

营销狂欢下的安全隐忧

实际上,小米 SU7 的召回事件揭开了智能驾驶行业的深层矛盾,当 62.58% 的新售乘用车都搭载组合驾驶辅助系统时,配套的安全标准与消费者认知却严重滞后。工信部在标准说明中尖锐指出,部分企业刻意模糊 "辅助驾驶" 与 "自动驾驶" 的界限,通过夸大宣传诱导消费者过度依赖系统,这直接导致脱手驾驶、分心操作等危险行为频发。小米在 SU7 上市初期的宣传中,曾重点强调其 "全场景智能领航" 能力,却对系统在施工路段、恶劣天气等场景的局限性语焉不详,这种营销话术与事故后的风险提示形成鲜明反差。

国际智能运载科技协会秘书长张翔的观点切中要害:当前智能驾驶事故争议的焦点,既在于软件漏洞可能导致的系统失控,也在于车企自证数据的可信度问题。在 4 月事故调查中,小米作为数据提供方,其发布的车辆行驶记录自然受到家属质疑。新国标对此专门设立 "数据记录" 要求,规定系统必须实时存储至少 90 天的驾驶状态数据,这相当于给智能驾驶系统装上了 "黑匣子",为事故追溯提供了第三方可验证的依据。这种制度设计直指行业 "自说自话" 的监管盲区,迫使企业从技术研发到数据管理都建立更透明的机制。

更值得警惕的是辅助驾驶系统的 "场景适应性" 短板。新国标构建的测试场景库包含道路交叉口、施工区、环岛等典型复杂环境,要求系统在这些场景中实现稳定识别和应急响应。而小米召回公告中承认的 "特殊场景识别不足",恰恰说明部分车企在技术落地时存在 "捡易弃难" 的倾向 —— 在常规道路表现尚可,却在施工改道等边缘场景中暴露缺陷。这种 "选择性达标" 的做法,本质上是将研发成本转嫁给消费者安全,而新国标通过建立强制测试体系,正在终结这种侥幸心理。

从被动合规到主动安全

此次召回引发的核心疑问是:小米的智能驾驶系统还能信任吗?这个问题或许没有真正的答案。一方面,OTA 召回本身显示了智能汽车的动态进化能力 ,与传统汽车召回相比,软件升级能以更低成本快速修复缺陷,Xiaomi HyperOS 1.10.0 新增的 "泊车偏移辅助" 和大车避让优化,确实针对性提升了系统安全性。但另一方面,从 4 月事故到 9 月召回的半年间隔中,小米未能及时发现并修复系统缺陷,反映出其安全监测机制存在滞后性。

消费者需要建立 "动态信任" 的认知框架:智能驾驶系统不是完美的机器司机,而是需要人机协同的辅助工具。新国标特别强调驾驶员的持续监控责任,要求系统具备手部脱离检测和视线脱离报警功能,一旦发现驾驶员分心就会逐步退出辅助状态。这种设计理念与小米此次升级的 "动态车速控制" 形成呼应,共同构建 "系统预警 - 人机交互 - 应急接管" 的安全链条。对用户而言,理解系统能力边界比相信宣传话术更重要,而车企则需要在说明书和培训中坦诚告知风险,而非刻意淡化限制条件。

最后,小米 SU7 的大规模召回,与其说是企业的 "良心发现",不如说是政策演进的必然结果。当智能驾驶从概念走向现实,就必须接受更严格的安全拷问。新国标构建的 "三重安全保障",本质上是给狂奔的智能汽车装上 "刹车系统",既约束企业的技术野心,也保护消费者的生命安全。对于小米这样的跨界车企而言,真正的考验不在于卖出多少辆车,而在于能否在商业创新与安全责任间找到平衡。

智能驾驶的信任不是与生俱来的,它需要企业用更严谨的研发、更透明的沟通、更及时的改进来逐步积累。当政策标准、技术能力和用户认知形成合力,才能让智能汽车真正驶入安全的快车道。这次召回事件或许会成为小米汽车的 "安全成人礼",而整个行业也将在这样的阵痛中走向成熟。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6