宇宙中存在光速限制,人类的速度真的无法超越光速吗?

“如果能超越光速,我们就能穿越时空、抵达遥远星系,甚至改变过去与未来。” 这种对超光速的憧憬,早已深植于人类的探索梦想中。

但爱因斯坦的相对论却为宇宙设定了一条 “铁律”:真空中的光速(约 30 万公里 / 秒)是万物速度的上限,任何有质量的物体都无法突破这一极限。这条看似冰冷的规则,究竟是人类探索的 “天花板”,还是尚未被打破的 “认知边界”?要找到答案,需从光速限制的本质与人类技术的可能性两方面展开。

首先要明确,光速限制并非 “宇宙故意设置的障碍”,而是相对论推导的必然结果,其核心源于 “质量与能量的等价关系”。爱因斯坦的质能方程 E=mc2 告诉我们,能量(E)与质量(m)可以相互转化,光速(c)是两者转化的关键系数。而当物体运动时,其动能会转化为额外的 “相对论质量”—— 速度越快,相对论质量越大,需要的能量也越多。

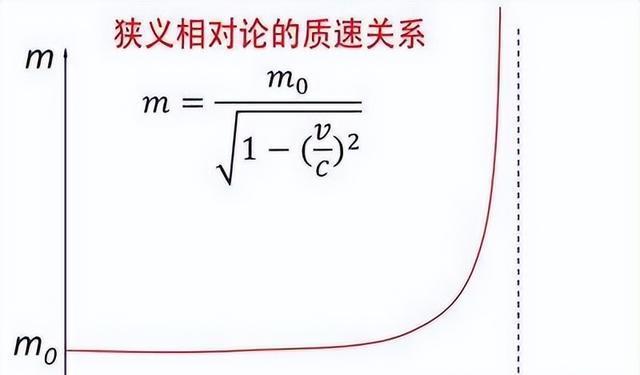

根据狭义相对论的质量公式,物体的运动质量 m = m? / √(1 - v2/c2)(其中 m?是物体静止质量,v 是运动速度)。当 v 逐渐接近光速 c 时,分母√(1 - v2/c2) 会趋近于 0,运动质量 m 则会趋近于无穷大。要推动质量无穷大的物体继续加速,需要无穷多的能量 —— 而宇宙中的总能量是有限的,即便耗尽全宇宙的能量,也无法让一个有质量的物体达到光速,更别提超越光速。这意味着,从物理规律层面,人类目前能制造的任何航天器(都有静止质量),都永远无法触及光速的门槛。

或许有人会疑问:“光子没有静止质量,为什么能以光速运动?” 这恰恰印证了光速限制的严谨性 —— 只有静止质量为零的粒子(如光子、胶子),才能在真空中以光速运动,且它们的速度一旦达到光速,就无法再加速或减速。而人类制造的航天器、甚至构成人体的原子,都有不为零的静止质量,这就注定了我们无法像光子一样 “无负担” 地驰骋于光速。

但人类从未放弃对 “超光速” 的探索,科学家也提出了一些看似能突破光速限制的理论设想,其中最著名的是 “曲速引擎”。

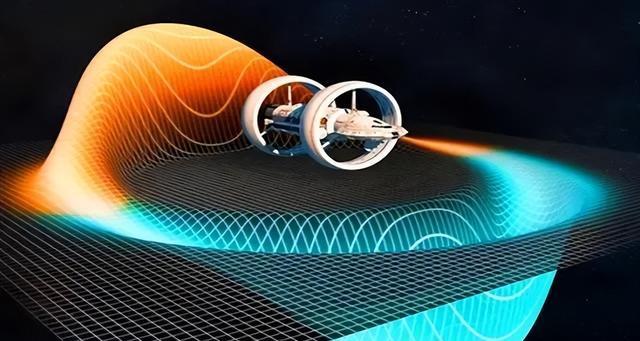

这一概念源于科幻作品,后被物理学家米格尔?阿尔库比尔赋予理论框架:曲速引擎并非让航天器本身加速,而是通过压缩前方空间、拉伸后方空间,让航天器 “骑在” 空间扭曲的 “波峰” 上前进。就像在地毯上推动一个小球,与其费力移动小球,不如拉动地毯让小球随地毯一起移动 —— 航天器相对于周围扭曲的空间是静止的,却能随着空间的 “波浪” 以超光速跨越星际距离,且不违反相对论(因为航天器本身没有超过光速,是空间在运动)。

然而,曲速引擎的实现面临着难以逾越的技术与物理障碍。

首先,它需要一种 “负质量物质” 来拉伸后方空间 —— 这种物质的质量为负值,能产生与普通物质相反的引力(排斥力),但目前人类从未在宇宙中发现负质量物质,也无法通过实验制造。其次,曲速引擎需要消耗极其庞大的能量,据估算,要推动一艘小型航天器达到超光速,需要的能量相当于将整个木星质量转化为能量,这在短期内完全不具备可行性。

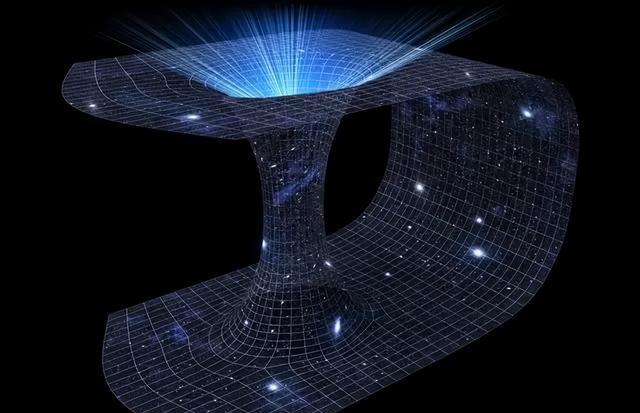

另一种设想是 “虫洞穿越”—— 通过连接宇宙中两个遥远点的 “时空隧道”,实现瞬间跨越,看似 “超光速”,实则并未打破光速限制。

虫洞的本质是时空的折叠,就像将一张纸对折,让纸上两点的距离从 “长” 变为 “短”,航天器仍以低于光速的速度在虫洞内飞行,只是路径缩短了。但虫洞的存在目前仅停留在理论推测中,且需要巨大的引力来维持时空折叠,可能需要依赖黑洞的极端引力,而靠近黑洞会让航天器被引力撕裂,风险极高。

除了技术层面的挑战,超光速还可能引发 “因果律悖论”。

如果人类能超越光速,理论上可以追上过去发出的光,从而 “看到过去的景象”,甚至通过超光速通信改变过去的事件 —— 比如在父母相遇前发出信号阻止他们相识,那么 “我” 就不会出生,这与 “我发出信号” 的事实矛盾,形成 “祖父悖论”。因果律是宇宙运行的基本逻辑,若超光速导致因果律崩塌,整个宇宙的秩序都可能被打乱,这也从侧面说明,超光速可能违背宇宙的根本规律。

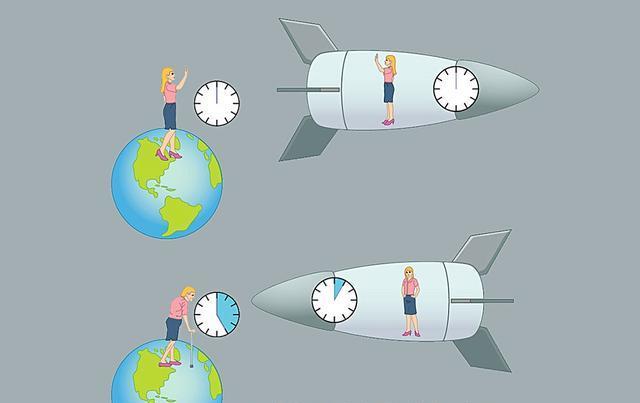

不过,光速限制并非 “人类探索的终点”。虽然我们无法超越光速,但可以利用相对论中的 “时间膨胀” 效应 —— 当航天器接近光速时,宇航员的时间会变慢,能以较短的个人时间跨越漫长的星际距离。比如以 99.99% 光速飞行,前往 100 光年外的星球,宇航员只需约 1.4 年就能抵达,而地球上的时间已过去 100 年。这种 “向未来穿越” 的能力,或许是人类探索遥远宇宙的更现实路径。

总之,从现有物理规律和技术水平来看,人类的速度确实无法超越光速 —— 光速限制是宇宙的 “基本法则”,而非暂时的技术障碍。但这并不意味着人类的探索会因此停滞,曲速引擎、虫洞等理论设想,虽短期内无法实现,却为未来的科学研究指明了方向。或许未来某天,人类会发现新的物理规律,重新定义 “速度” 与 “时空” 的关系,但在那之前,尊重并利用现有规律,才是探索宇宙最理性的选择。毕竟,宇宙的广阔不只是速度的挑战,更是人类智慧与勇气的试金石。

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6