想象一下,一种粒子几乎没有质量,也没有电荷,每秒钟有数十亿个穿过你的身体,却从未留下任何痕迹。这就是被称为“幽灵粒子”的中微子。捕捉它们是物理学界最艰巨的任务之一,通常需要建造像体育馆一样巨大的探测器,并将其深埋地下。但现在,德国马克斯·普朗克核物理研究所(MPIK)的科学家们带来了一个惊人的好消息:他们用一个只有午餐盒大小的探测器,成功捕捉到了核反应堆产生的中微子!

这项突破性研究,近日登上了著名的《自然》(Nature)期刊。它标志着困扰科学家们长达50年的一个物理学预测,终于得到了证实,也为未来开发更小、更灵敏的探测器,探索宇宙的奥秘,打开了全新的大门。

中微子是宇宙中最神秘、最普遍的粒子之一。它们几乎不与任何物质发生相互作用,因此被称为“幽灵粒子”。为了探测它们,科学家们通常会利用一种名为**相干弹性中微子-原子核散射(CEvNS)**的罕见现象。简单来说,就是中微子与整个原子核作为一个整体发生碰撞,而不是只与其中的质子或中子发生碰撞。这种碰撞产生的能量非常微弱,难以被探测到。

早在1974年,物理学家们就预测了这种CEvNS现象的存在,但直到2017年,科学家才在粒子加速器上首次证实了它的发生。而在核反应堆的环境中,由于能量更低,这种现象的探测难度更高,一直是一个未能解决的挑战。

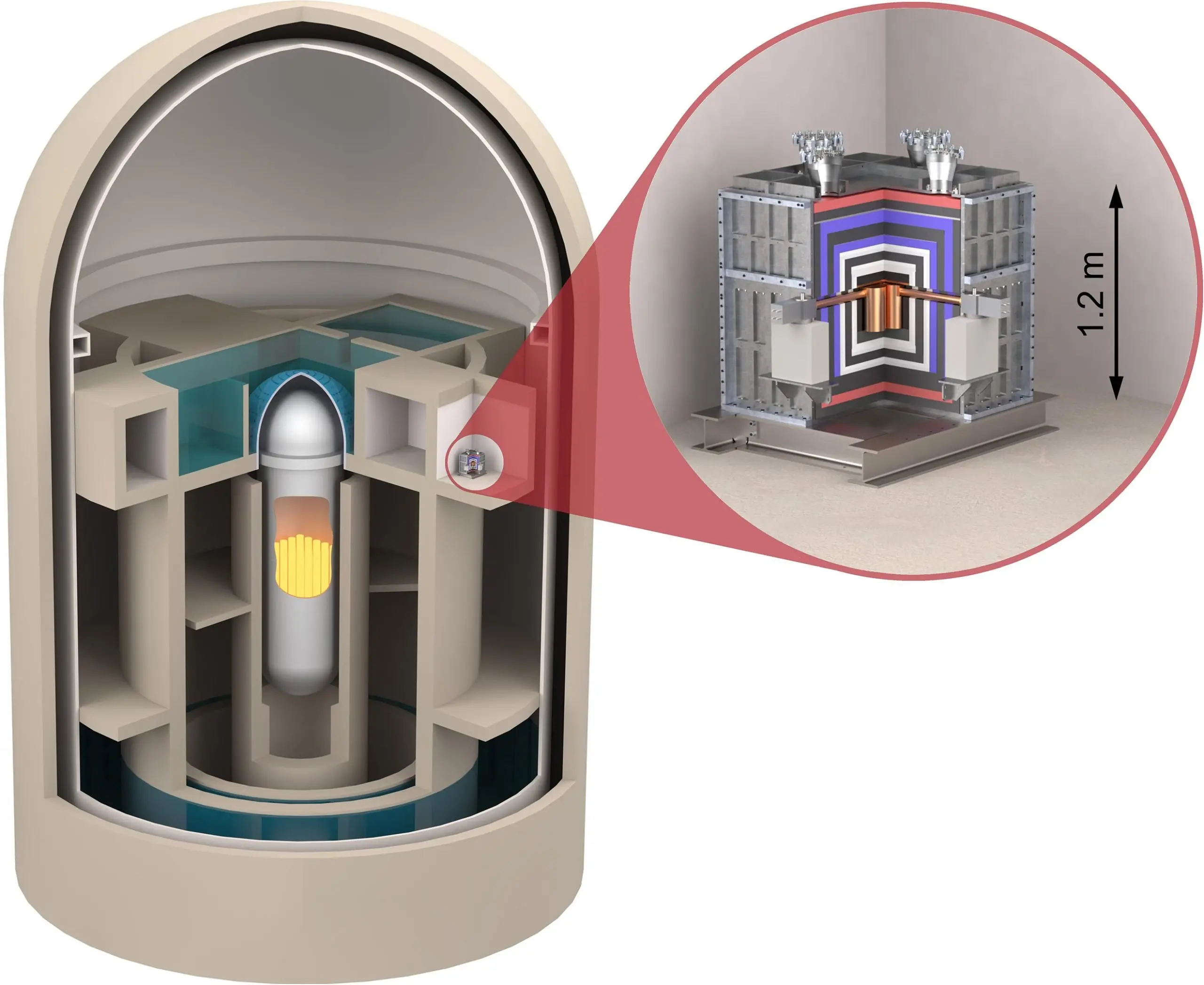

而MPIK的团队,这次正是利用了核反应堆,成功捕捉到了这种难以捉摸的CEvNS信号。他们的关键武器,就是名为CONUS+的超小型探测器。这个探测器重量只有3公斤,内部装有高灵敏度的锗半导体探测器。他们将它放置在瑞士KKL核电站反应堆附近,以最大限度地捕捉到反应堆产生的大量反中微子。

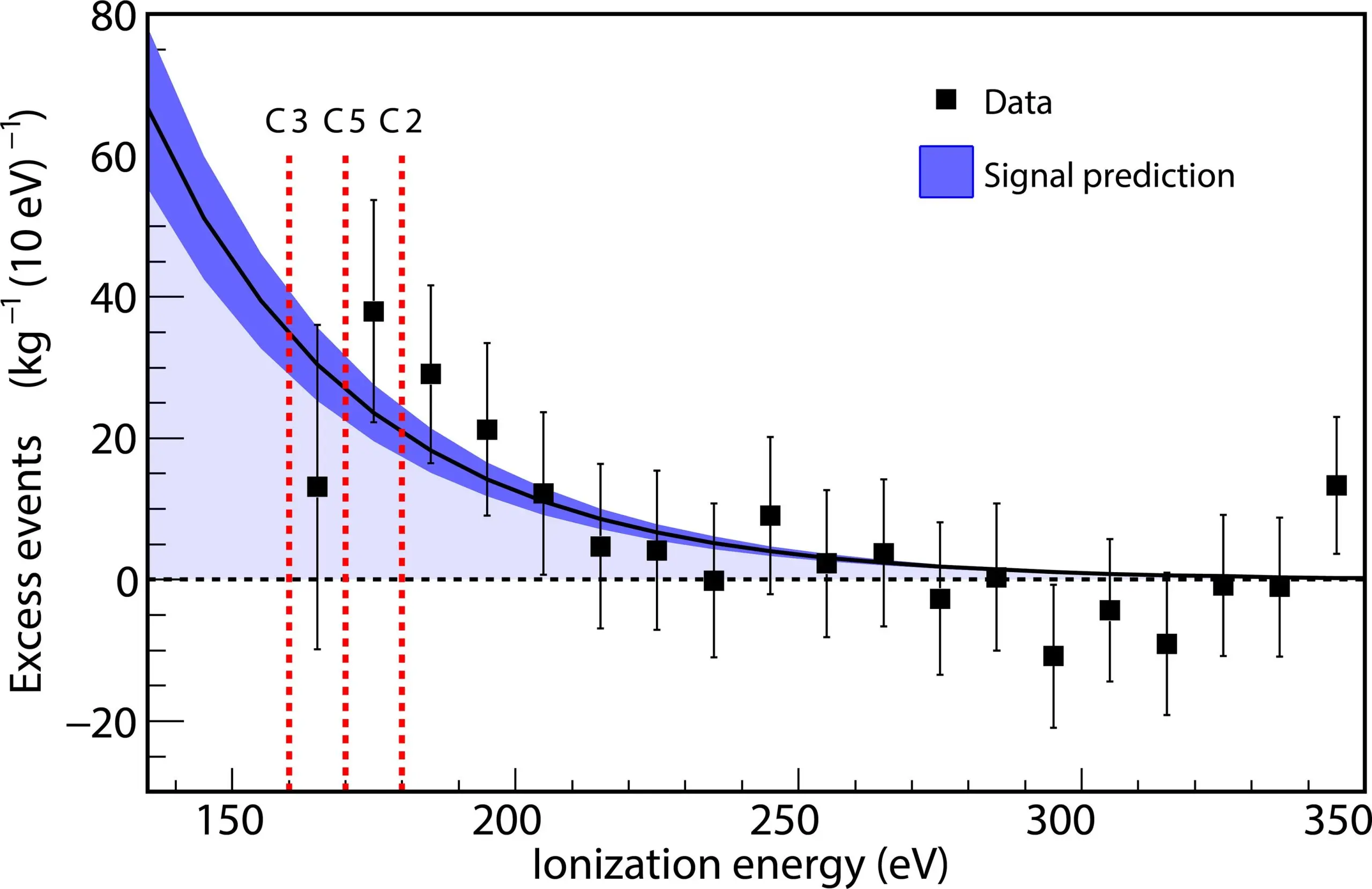

这项研究最激动人心的地方在于,它证明了即便是在能量较低的核反应堆环境中,CEvNS现象也同样存在,并且能够被如此小巧的探测器成功捕捉。经过2023年至2024年间大约119天的测量,科学家们成功地从大量背景噪声中,提取出了395个中微子信号,这无疑是一次巨大的成功!

它首次在核反应堆中观测到CEvNS现象,解决了长达50年的科学难题。这不仅验证了粒子物理学的标准模型,也为我们研究中微子和原子核之间的弱相互作用提供了新的实验依据。

传统的探测器动辄需要成百上千吨的材料和巨大的体积,而CONUS+探测器的小型化,展示了未来探测器发展的巨大潜力。更小、更便携的探测器,可以在更多地方被部署,例如地下矿井、深海甚至空间站,为探索更广泛的宇宙现象提供可能。

这项技术不仅能帮助科学家探索基础物理,还有望应用于实际生活中。例如,更小、更灵敏的中微子探测器可以用于监测核反应堆的运行状态,保障核安全。它甚至可能为未来的核不扩散技术提供新的思路,通过探测非法核活动产生的特殊中微子信号来加以识别。

当然,这项研究只是开始。科学家们还需要进行更深入的分析,以更精确地测量CEvNS的性质,并将其与其他理论预测进行对比。但毫无疑问,这次成功的捕获,为人类理解中微子,以及探索宇宙的起源和构成,注入了新的活力。

参考资料:DOI:10.1038/s41586-025-09322-2

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6