台积电锁定12英寸碳化硅新战场,布局AI时代散热关键材料

全球半导体产业迈入人工智能(AI)与高性能计算(HPC)驱动的新时代,散热管理正逐渐成为影响芯片设计与制程能否突破的核心瓶颈。当3D堆栈、2.5D集成等先进封装架构持续推升芯片密度与功耗,传统陶瓷基板已难以满足热通量需求。芯片代工龙头台积电正以一项大胆的材料转向回应这一挑战,那就是全面拥抱12英寸碳化硅(SiC)单晶基板,并逐步退出氮化镓(GaN)业务。此举不仅象征台积电在材料战略recalibration,更显示散热管理已经从“辅助技术”升格为“竞争优势”的关键。

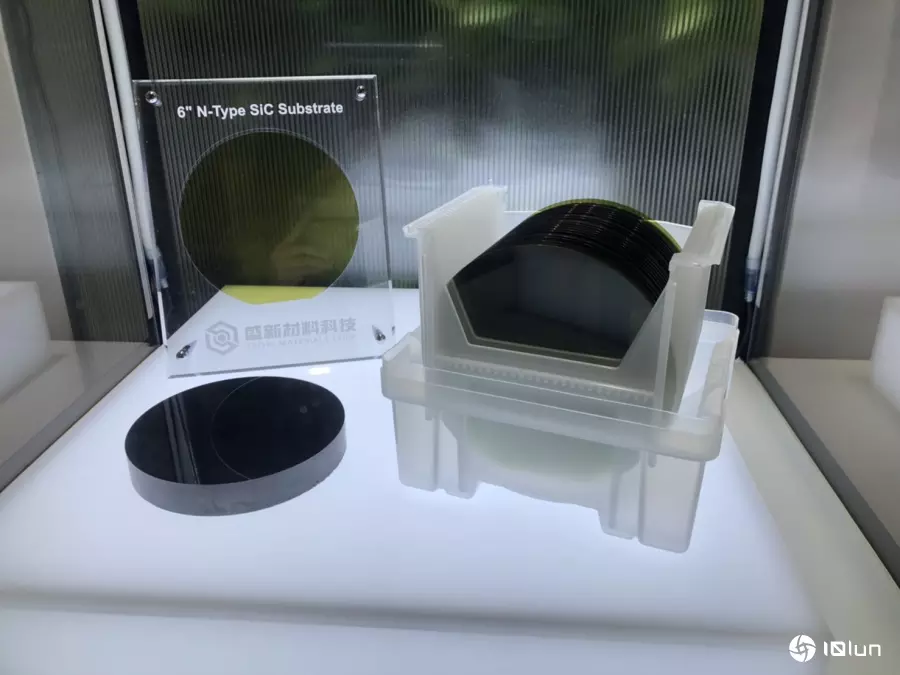

碳化硅以宽能隙半导体闻名,过去主要用于高效率电力电子器件,如电动汽车逆变器、工业马达控制与新能源基础设施。然而,SiC的潜力不止于此,优异热导率可达约500W/mK,远高于常见陶瓷基板如氧化铝(Al₂O₃)或蓝宝石(Sapphire)。

AI加速器、数据中心处理器及AR智能眼镜等高密度应用逐步落地,散热空间受限问题日益严峻。尤其是在穿戴式设备中,微型芯片组件贴近眼睛,若无精确的热控将影响安全与稳定性。这使得台积电凭借常年在12英寸芯片制程的经验,正推动以大尺寸单晶SiC取代传统陶瓷基板。这意味着不必重建制造体系,即能在既有产线导入新材料,兼顾良率与成本优势。

虽然,用于散热管理的SiC基板不需达到功率组件那般严苛的电性缺陷标准,但晶体完整性依旧至关重要。许多外在因素不仅会干扰声子传导,削弱热导率,还可能造成局部过热,进而影响机械强度与表面平整度。对12英寸大尺寸芯片而言,翘曲与变形更是关键课题,因其直接影响芯片贴合与先进封装的良率。因此,业界焦点已从“消除电性缺陷”转向“确保体密度均匀、低孔隙率与高表面平整度”,这些条件被视为高良率量产SiC散热基板的前提。

报道表示,SiC结合了高热导率、强机械性与抗热冲击性,在2.5D与3D封装架构中展现出独特优势。包括在2.5D集成方面,芯片并排架设于硅或有机中介层上,信号连接短且高效,散热挑战主要在水平方向上。另外,在3D集成方面,芯片通过硅通孔(TSV)或混合键合垂直堆栈,连接密度极高,但散热压力也随之倍增。因此,SiC除了能作为被动散热材料,也可搭配钻石、液态金属等先进散热方案,构成“混合式冷却”解决方案。

日前台积电宣布,预计于2027年前逐步退出氮化镓(GaN)业务,将资源转投SiC领域。此举显示公司对市场与材料策略的重新评估。因为相比GaN在高频应用优势,SiC在热管理的全面性与可扩展性更符合台积电的长远布局。12英寸大尺寸化,不仅可降低单位成本,还能提升制程均匀性。尽管SiC在切片、抛光与平坦化上仍面临挑战,但台积电的既有设备与封装工艺能力,使其有望克服障碍,加速量产落地。

事实上,过去SiC几乎与电动汽车功率组件划上等号。然而,台积电正推动SiC跨入新应用,例如导电型N型SiC作为散热基板,在高性能处理器、AI加速器中承担热扩散角色。或者半绝缘型SiC为中介层(Interposer),以在芯片分割与chiplet设计,提供电性隔离与热传导兼顾的解决方案。这些新路径,意味着SiC不再只是“电力电子的代名词”,而是将成为AI与数据中心芯片“热管理骨干”的基石材料。

高端材料领域,钻石与石墨烯虽拥有极高热导率(钻石可达1,000-2,200W/mK,单层石墨烯更高达3,000-5,000W/mK),但其高昂成本与制程规模化困难,使其难以成为主流。液态金属、导电凝胶与微流体冷却等替代方案虽有潜力,但在集成性与量产成本上也存挑战。相较之下,SiC以“性能、机械强度与可量产性兼具”的特点,展现出最具实际性的折中方案。

因此,台积电在12英寸芯片制造上的深厚经验,使其有别于其他竞争者。不仅能以既有基础加速SiC平台构建,还能凭借高度制程控制能力,快速将材料优势转化为系统级散热方案。与此同时,英特尔推动背面供电(Backside Power Delivery)与热─功率协同设计,显示全球龙头厂商皆已将散热视为核心竞争力。

(首图来源:科技新报摄)

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6