太阳闪焰温度比想象高6.5倍,科学家破解50年光谱线之谜

一项新研究指出,太阳闪焰中的粒子温度可能比以往认知的高出6.5倍。这项研究为人类对于我们最近恒星的一个长达50年的谜团提供了出乎意料的解答。

太阳闪焰是太阳外层大气中突然释放巨大能量的事件,能将局部区域加热至超过1,000万度。这些剧烈事件会大幅增加到达地球的X射线与辐射,对太空仪器与宇航员造成威胁,并影响地球高层大气。

这项最新研究已于9月3日刊登于《天文物理学期刊》(Astrophysical Journal Letters),解释闪焰如何将太阳电浆加热至超过1,000万度。太阳电浆由离子与电子组成,新研究主张,太阳闪焰中的离子(带正电的粒子,占电浆的一半)温度可以高达6,000万度以上。

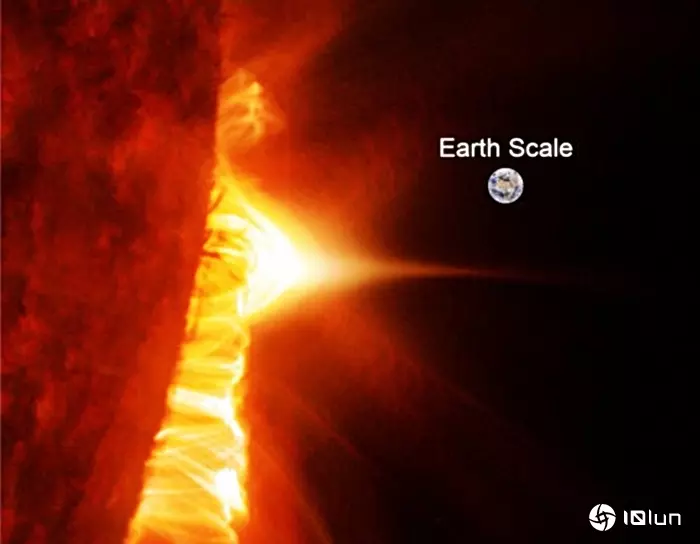

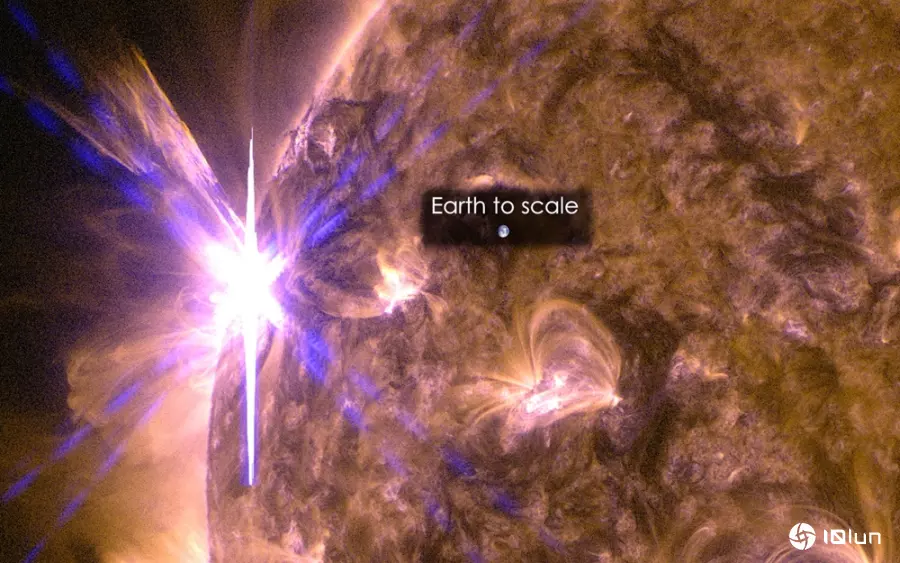

2015年5月5日发生的X2.7级闪焰。照片由NASA太阳动力学天文台 (Solar Dynamics Observatory)拍摄,显示了171Å与131Å的混和光。图中以地球为比例尺。(Source:NASA)

离子比电子更热这项研究由数学与统计学院的太阳理论讲师Alexander Russell博士领导。团队利用来自其他研究领域的数据,意识到太阳闪焰很可能会将离子加热得远比电子强烈。Russell博士表示:“一种名为磁重联(magnetic reconnection)的过程,会将离子加热得比电子强烈6.5倍。这似乎是一条普遍适用的物理定律,已经在近地空间、太阳风以及计算机模拟中得到验证。然而,直到现在,没有人将这些研究与太阳闪焰联系起来。”

太阳物理学长久以来假设离子与电子必须具有相同的温度。然而,当我们以现代数据重新计算后发现,在太阳闪焰的区域,离子与电子的温度差异可以持续数十分钟,这让我们首次有理由认真考虑超高温离子的存在。更重要的是,这些新的离子温度与闪焰光谱线的宽度相符,可能解开了一个困扰天体物理学近半世纪的谜团。”

自1970年代以来,科学家一直困惑为何闪焰光谱线(极紫外与X光特定波段)比理论预期的更宽。过去科学界认为这必须由剧烈的乱流运动造成,但随着研究进展,乱流的具体性质却始终难以确定,让这项假说受到了挑战。

如今,这项新研究提出了一种范式转移:闪焰光谱线的异常宽度,可能在很大程度上归因于离子高温效应。经过近50年的探索,太阳闪焰光谱之谜或许终于迎来解答。

(首图为规模堪比地球的太阳边缘耀斑,来源:University of Andrews)

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6